托尼本尼特和gaga(托尼本尼特)

转自马美研究

【作者简介】 托尼·本尼特(Tony Bennett),西悉尼大学文化与社会研究所荣休教授,当代英国文化研究的代表人物,著名马克思主义文艺理论批评家。

【译者简介】 高琼,浙江大学传媒与国际文化学院美学专业博士研究生。研究方向:马克思主义美学,西方文艺理论。

导论

首先,我将简要阐述我的标题及论述背景。我已经研究习性(habit)这个主题有一段时间了,在这个过程中,我曾碰到有关习性路径(habit’s pathway)的文献,然而直到阅读了萨拉·阿麦德(Sara Ahmed)在其《何为使用?》(What’s the Use?,2019)这本书中关于路径的不同政治逻辑的讨论,我才意识到探索习性路径这个概念或许可以为我的思考提供一个有益的理论保护伞。关于习性与重复之间关系的不同论述以多变的方式塑造了不同的权威——神学、哲学、心理学、人类学、神经学——试图通过沿着特定路线、过程或路径来控制行为的方式。这些思考源自福柯(Michel Foucault)作品的深远影响,他认为权力通过具体的知识形式(著名的真理/权力这组概念)被实践。不过在讨论这些之前,让我先给出一些对习性路径的解释。

一、 路径

在《生存模式探究》(An Inquiry into Modes of Existence)一书中,布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)歌颂了习性,称其为“已规划的路线、路径和足迹的守护神”。想象一个“迷路的徒步者,他不得不坚持自己的道路”,每一步都犹豫着、思索着前进的方向,而当他看到“由他人足迹延伸的小径”时,这个遭遇的时刻成为了“习性的非凡祝福:他再也无需选择了……他知道下一步做什么,他知道且无需反思……” 对拉图尔来说,习性是一种机制,这种机制让事情可被视为理所当然,心智从此免于发展新的行动路程之苦。美国实用主义者威廉·詹姆斯(William James)也认为,习性作为不假思索的重复是一种赐福,借由重复刻入大脑通路和神经系统的凹槽,习性使新能力的获得成为可能。在这些叙述中,习性路径开启了一场前进的旅程,而习性也常常被描述为让人们迂回地走向了原点。乔治·佩雷克(Georges Perec)在他的小说《沉睡的人》(A Man Asleep)中描述了一个“沉睡之人”“机器人般的行为”:

不停地行走,不知疲倦。你行走如同一个拎着无形的箱子的人,你行走如同一个跟踪自己影子的人。盲人、梦游人的行走。你往前迈着机械的步伐,无休无止,直到忘了自己在行走。

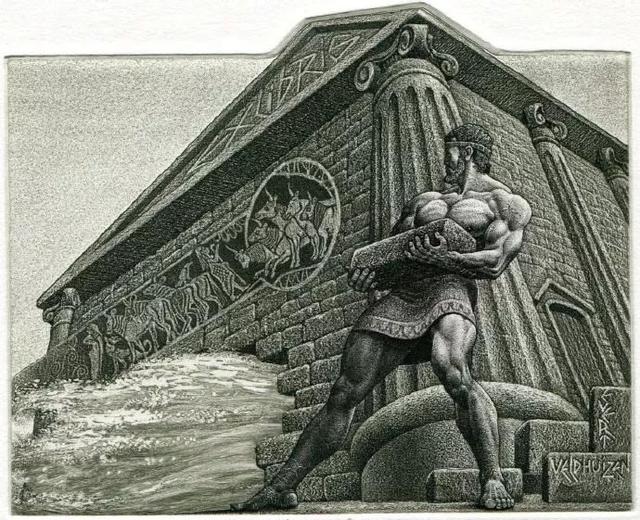

《生存模式探究》,哈佛大学出版社,2013年版

或者,习性路径让那些没有选择的人踏上了一条向后的轨道。詹姆斯·菲利普斯·凯(James Phillips Kay)在《曼彻斯特棉纺织厂中工人阶级的道德与身体状况》(The Moral and Physical Condition of the Working Class Employed in the Cotton Manufacture in Manchester,1832)中论述了19世纪早期兰开夏尔郡(Lancashire)棉花作坊中的劳动机械化现象,他描述了一条将工人简化为动物的路径:

充斥着无尽繁重无聊工作的日常,同样的机械化操作被不断重复的日常,就像西西弗斯遭受的折磨——苦工,正是那块石头,永恒地再次回落到疲倦的工人面前……智力在得过且过的惰性中沉睡;我们天性中粗野的部分获得了极端发展。一定程度上,让人承担如此严酷的艰辛劳动就是培养他们的动物习性。

相比之下,在后达尔文进化论思想中,习性路径被认为具有一种进步的力量,即一代人所习得的并使其自然的新习性可以被继承传递给下一代,成为积累的“第二天性”。但是,如果说这是把习性路径的生成集体化了,那只是针对部分人而言的。19世纪晚期的英国人类学家爱德华·伯内特·泰勒(Edward Burnett Tylor)认为,所谓“原始人”的仪式是早期习性枯萎的“遗留物(survivals)”,由于过去无尽的重复,它们已难以改变,就像泰勒说的那样,人们持续着代代相传的行为,就像一条溪流一旦沉淀在河床上,就将长年累月地流动下去。

在所有这些例子中,习性与重复关系的问题还有待解决。这两个概念密不可分地相互缠绕在一起,然而表现在多变的形式之中。在一些使用中,它们被简单地等同或在相互的强化关系中彼此依附。习性是——在其最普遍的定义中(常被追溯到亚里士多德的consuetudo概念)——一种机械重复的形式,它是重复延续的结果,又是重复得以延续的原因。但是,在另一些使用中(常被追溯到亚里士多德的hexis或habitus概念),习性是打破重复的机制,它悬置重复活动以便为新能力的发展铺平道路。在前一种情况中,习性是限制:一个锁链、阻力或脚镣。在另一种理解中,它是美德,是发展过程中必不可少的部分。在一些构想中,习性导向特定的目的(如在中世纪基督教神学的使用中,习性是为了获得恩典而培养一系列美德的方法),而在另一些阐释中,习性构成了生成、自由之开放式过程的一部分(后-德勒兹主义将重复阐释为通向变革的差异化存在的必要机制,并由此定位了习性的位置)。

二、话语领域的习性与转变

关于习性路径所采取的多种形式的简述到此为止。现在我们要讨论这些习性路径所产生和付诸实践的权力形式。我将从福柯的角度出发,他在《惩罚的社会》(The Punitive Society)中区分了18世纪和19世纪习性使用的话语坐标。在18世纪,他指出,首先考虑到这点的是英国哲学家大卫·休谟(David Hume),习性过去为批评基于传统义务的政治秩序观念提供了基础。在将传统义务改写为纯粹源自习性的效应,并质疑它们与超验权威来源的神学的密切联系的过程中,这些论述为个体自由独立地——从所有权意义来说——遵守基于契约关系的社会秩序这种观念扫清了道路。相比之下,在19世纪的话语中,福柯指出,习性变成了人们必须服从的东西;或者更确切地说,某些人必须服从的东西作为习性被重新阐释为那些无产者所需要的特性,习性使他们被“自己不拥有的机器约束……被事物的秩序、时间的秩序和政治秩序所约束”。其伎俩就是封闭环境(监狱或精神病院)中所采用的规范化(normalisation)的方式。因而福柯指出,习性被刻记进生产现代社会的序列中:“劳动力的形成——托管机制——规范化的永久运转。”

《惩罚的社会》,帕尔格雷夫·麦克米伦出版社,2015年版

规范化、习性和纪律的关系引发了新的政治话语形式,其中最高统治权力的象征性屈从于福柯称为“隐蔽的、日常的、习惯性形式的规范”,权力在这里通过“支配者的话语”被行使——“支配者可以监督、规范、区分正常的人和不正常的人、评估、裁判和决定。例如,学校里老师的话语、法官的话语、医生的话语、精神病专家的话语。” 这转而映射了新的人格领域中习性所铭刻之处,心理学的发展提供了对行为决定因素的新理解——本能、冲动、癖好、意愿和无意识行为——这些为管理行为提供了新的方式,取代了早期激情被赋予的重大意义。这一转变——更加普遍的问题域转变的一部分,非正常(abnormality)过去与各种形式的怪异荒诞相联系,如今被理解为最基础和日常的行为的一种形式——构成了知识与权力的新游戏,精神分析不再是病人们的所思所想,而是对关涉本能、冲动、驱力等无意识行为的分析:这个转变不仅关系着被视为精神错乱的人如何被统治,还影响着那些遭受无意识瘾症的人(例如酗酒)。

当然我还可以说得更多,但是,争论中总的一点在于在习性之政治历史中的一个转变——也就是说,关涉行为统治时,习性如何作为一个目的或策略发挥作用——它的再概念化与一系列新的导向存在的人格组成部分的出现有关,以无意识习性的身份恢复了对系列新被定义的行为(醉态,吸毒)的影响。习性已被证明是一个高度易变的概念,随着“人的建筑学”的历史性演变,关于习性的叙述也在不断被重构。我提出“人的建筑学”这个术语是为了参与到关于何为人之构成的主要组成部分及其关系的不同理解的论争之中。这涉及意志、记忆、本能、欲望、反应、精神过程:它们与以下问题的结果并没有一致性,包括习性如何被定义,被认为如何发挥作用,其与重复的关系如何被理解,以及根据统治需求它如何以及出于何种目的被判断,这些一直以来都极为易变。习性与多种重复形式的关系也同样如此,例如,习性与习俗(custom)这组概念。它们常常会被等同,一如它们常会被区分开。中世纪基督教思想认为习俗是通过日常训练获得的重复形式,而习性被理解为获得美德的机制。相较之下,大卫·休谟则将这两者融合为一个积极的评价,即“人生的伟大指南”。在后来的英国社会和政治思想中,这两者再次被区分开,习俗被解释为抑制习性的潜在积极动力的力量:如约翰·斯图亚特·密尔(John Stuart Mill)的“习俗暴政(tyranny of custom)”。后面我会再提到这点。但是请让我首先将通过福柯提出的问题与习性路径联系起来。

三、习性路径和不同的重复逻辑

对习性路径影响最为深远的解释或许来自17世纪英国哲学家约翰·洛克(John Locke),他在《人类理解论》(Essay Concerning Human Understanding)中说到,思考的习性“一发动以后,就可以循其惯由的途径,一直继续下去。这些途径因为久踏致平,所以在其中运动起来,亦比较容易且自然”。但是,洛克未能让所有类别的人分享到习性的积极动力——孩童、白痴、野蛮人以及完全无知之人——这是我将回到的另一要点。不过首先我想借鉴萨拉·阿麦德关于路径与“使用”概念之间关系的讨论,她阐明了路径隐喻在生命科学的历史中所采取的措施,调和了洛克与其后来的阐释者之间的差异,吸取了法国博物学家让-巴蒂斯特·拉马克(Jean-Baptist Lamarck)的成果,即将习性与进化机制联系起来,通过这种进化机制,习得能力的跨世代传承可以进行下去,发展为一种积累式的“第二天性”。但是,这种经习性而惯例化、将过去的努力变成一种累积式继承物的转变,是一把双刃剑。阿麦德通过追踪“路径”的政治历程,以19世纪非常流行的“铁匠的手臂(the blacksmith’s arm)”为例生动地阐释了这一点。铁匠在其手臂的习常操练中所获得的力量作为一种遗产被传给他的儿子。“铁匠的手臂”因而成为了一个象征,既指重复使用带来的能力,也指这种使用的结果被传承下去。但是,阿麦德强调“铁匠的手臂”所传达的“并非工作负荷如何被减轻的,而是工作负荷被如何获得”。频繁的使用——久踏致平的小径——已然成为陷阱,远非一种令人心动的自由和能力。对于铁匠的儿子来说,继承“使用”的结果就是“去继承一种工作负荷”。这也是继承一种社会地位。诸如铁匠、工人、学生、职员、音乐家:习性所踏平的路径塑造了他们适应于其职业的完满能力,但是出于同样的理由,习性也构成了对他们职业的限制。威廉·詹姆斯也将这点视为习性路径发展潜力的另一面。30岁后大脑可塑性将逐渐僵化,他认为,到这个年龄还没有改变习性路径以逃离其继承物的限制的人,将会从此被锁在自己的命运上——职业和社会地位——那些他们自出生就所在之处。

《人类理解论》,宾夕法尼亚大学出版社,1999年版

但对阿麦德来说,习性、频繁使用和路径之间的关系意味着更多,而不仅是限制了跨职业、跨社会地位的人员分配。习性还在管理劳动力开发的效率和形式方面作为核心机制发挥着作用。“规定任务中的使用可以提高能力”这个观念又是一个久踏致平的小路,它成了不断增加工作负荷的理由——使得重复所刻进肌肉和神经系统的凹槽越来越深。对于卡尔·马克思(Karl Marx)来说,工人在工厂纪律的不合理要求中失去的权力最终由资本获得。工厂需要训练工人,最终“使他们和大自动机的始终如一的规则性协调一致”,对此马克思赞同恩格斯(Friedrich Engels)的评论:工厂通过“专制的钟声”奴役工人,钟声“把他从睡梦中唤走,把他从早餐和午餐中唤走”。

借重访20世纪六十年代关于英国马克思主义历史学家E.P.汤普森(E.P.Thompson)所提出的重要观点的论争,我持续追随着这一思想脉络。汤普森认为,工厂系统钟表时间所施加的重复式劳动形式替代了任务导向式的前资本主义劳动形式,同时,这种新的劳动形式也被应用于种植园系统的奴隶劳动。葛诺维士(Eugene D.Genovese)在其《奔流啊,约旦河,奔流啊》(Roll Jordan Roll)中并不这么认为。在他看来,不论种植园多么像“田野中的工厂”,由于他们的工作环境依然是乡村的,工作节奏依然随着季节变动,因而为奴隶劳动者们提供着时间参照的是大自然,而不是钟表时间。受“1619项目”(认为美国资本主义的动力源自1619年奴隶的引入)影响的作品提出,种植园经济在纪律和劳动力管理方面并非不如工厂系统严格,恰恰相反,它推动了20世纪在工业生产中被普遍采用的泰罗制体系。例如,凯特林·罗森塔尔(Caitlin Rosenthal)指出,种植园系统自身就是一个管理劳动力的人工系统,它区别于工厂劳动力的原因不仅在于劳动者的不自由状态,还在于其运作方式。对于奴隶主来说,奴隶既是劳动力来源,也是一种资产。种植园经济的这些方面还被反映在独特的会计制度中,时间被彻底占有的奴隶构成了种植园系统机器的必要齿轮;奴隶是用以衡量种植园产出的商品,其产量在决算表中被校准,决算表记录了总产出,就像每个奴隶拥有这么多一样(这不是雇佣自由劳动力的工厂会计系统的特征)。

习性路径还关联着另一种关于习性的隐喻,与种植园经济、以及连接种植园和市场的基础运输设施的发展相关。它就是“习性锁链”,一如习性路径,也有着一个不一样的历史。罗马帝国晚期最重要的一位基督教神学家圣奥古斯丁最早提出:“习性锁链”的“铁链”由过去的行为、记忆的力量所锻造,枷锁并非由他者为你戴上,而是自我施加的限制,是对自由选择行为这一意志的限制。不过,依据苏珊·齐格勒(Susan Ziegler)的作品,锁链、习性和路径被带入了由锁链囚徒和美国道路发展构成的一种不同的、暴力的关系中。不论是在种植园经济中,还是在南北战争后美国受损道路的修复中,黑人劳动力被用铁链锁住,被迫地参与工作,这种工作部署构成了早期的自动化形式,推动了生产流水线式的纪律效果。个体节奏与能力的差异在强行精准调配劳动力的运作中被清除,“非筹划的和不相关的活动”被消除时,锁链囚徒“传达着对集体式人类自动化的渴望”。作为资本循环和积累的工具,道路消耗着奴隶劳工,他们的身体被集体形式的日常艰辛工作耗尽。阿基利·姆边贝(Achille Mbembe)在《黑人理性批判》(Critique of Black Reason)中提出,奴隶经济使奴隶的身体成为一种“工作物质”,其价值来自于它的“物质能量”,这种价值只有通过无休止的重复才会产生,这种重复被强加于奴隶,将他们束缚在一个特定的习惯路径上。

四、无用之物的存续

下面这个习性路径的例子以别样的方式构成。此前我们提到的路径大多以道路的形式呈现,但是,习性路径有时还适用于河道、小溪、河流或海峡——19世纪晚期的英国小说家乔治·艾略特(George Eliot)在其小说《弗洛斯河上的磨坊》(The Mill on the Floss)中广泛使用了与水相关的隐喻。这些隐喻的基础源自同时期生理心理学家们对洛克相关观点(习性路径和观念联想之间的关系)的重新阐释。艾略特的伙伴,乔治·亨利·刘易斯(George Henry Lewes)的研究在这方面影响颇大。他赞同后达尔文主义的观念,认为习性以一种积累的、跨世代的本能集合的方式在“第二天性”的生产中扮演着重要角色。但是,在使用路径隐喻的同时,刘易斯还加入了神经生理学的维度,他将这些路径解释为重复的力量刻在身体的感觉和神经结构中的通道。不过他强调,如果习性的无意识重复带来的自动放松没有被另一种力量反击的话,这些通道也会面临走入死胡同的危险。如果没有这种力量,习性路径只会在身体里凿出越来越深的通道,而不是解放人们去做新的、自由的、创造性的行为。后者需要大脑“心智差异化”(mental differentiation)能力的介入,这种能力会产生新的能力,并通过遗传机制代代相传,从而将习性路径与社会文化发展的进化论解释联系起来。

《弗洛斯河上的磨坊》,Broadview出版社,2007年版

维多利亚时代后期,英国流行着达尔文(Darwin)自然选择理论与拉马克获得性遗传特征说的融合,在此背景下,洛克对于习性路径的构想引发了多种重新阐释,刘易斯也只是其中之一而已。我要探讨的是概念理解中的一种异常,习性路径的隐喻并不是被阐释为适者(the fittest)的生存和发展,而是那些与19世纪晚期人类学家的“遗留物”学说有关的不适者(the unfittest)的生存。这个学说最初由英国人类学家爱德华·伯内特·泰勒提出,它提供了一种关于“社会和文化扁平化”的解释,有助于土著治理的生物政治形式的发展,尤其是在澳大利亚。作为一种源自早期实践的枯萎形式,它依赖于对所谓原始事物的仪式的阐释,人类学家认为仪式已经持续了很长一段时间,是过去留存于现在的遗留物。泰勒指出了这种实践的持久性,它们一旦被建立就很难被打扰而是会被代代传递下去,就像溪流一旦在河床上沉淀,就会长久地如此流下去。他认为,这些遗留物构成了“一连串愚蠢的东西”,从过去存续到现在,而为了将“野蛮”整合入更高种族的文化中它们必须被清除。

仪式的存续并不意味着习性对于“原始人”的作用过于强烈。文化上的落后与其说是因为他们未能追随习性路径的动力而达到适宜的结果,不如说,他们将重复使用带来的安逸和熟悉转化为新实践的基础。这个失败源自诸多不同的因素,但最具影响力的是由澳大利亚人类学家密尔提出的“习俗暴政”,他用这个概念论述了澳大利亚土著落后的原因。然而,博物馆收藏家亨利·皮特·里弗斯(Henry Pitt Rivers)用洛克逻辑下的习性路径清晰地分析了其中的潜在观念。皮特·里弗斯认为,如果假定在“能够推论陌生事件的智性头脑”和“能够直觉地处理某类事情而无需意志或意识作用的自动头脑”之间存在区别,那么它们必然会被一个进化动力所束缚,正是这个动力促使早期历史阶段智性头脑的成就可以作为一种自动理性的遗产而被传递给后世。形成这种动力的核心机制就是习性,它通过重复使得智性头脑有意识的习得被常规化。因此由一个世代获得的经验教训可以通过习性、作为一种理所当然的才能传递给下一代,习性路径的积累逻辑促进着新才能的发展。

这一观点的生物政治学含义来自皮特·里弗斯进一步的论证:特定思想影响下自动行为的趋向性与个体祖先施行这些思想的时间成比例。这个观点与澳大利亚土著一致,皮特·里弗斯将他们的“持续保守主义(persistent conservation)”归因于习性发展机制的失败,他们没有足够的活力去建立一个被称为“改良天性(modified instincts)”的不断积累的储备库,而只有由于数千年无穷无尽的重复而获得的对其文化和行为的约束力。这个例子说明了习性的动力潜能是如何被“习俗暴政”所抑制的。19世纪早期,约翰·洛克关于土地所有权以土地使用为前提的解释推动了对无主之地的解读,这在殖民国家对土著土地的(非法)占有中发挥了关键作用。19世纪末,洛克再次被召唤到殖民论争的前线,土著人声称未能意识到习性路径自我提升的潜力,他们援引了至关重要的生命权力,其中种族消除策略不断取代文化提升计划。

结论

这里要如何做结论呢?或许我最好谈论一个目前还没有提到的问题。有一个大量关于习性的文献都非常关注的问题,即:习性的力量是什么?我将进一步把这个问题换成:被归属于习性的力量,如何根据其被理解的与人格其他方面相关联的不同方式而变化,并如何相应地代表不同种类的权威在各种行为统治策略上发挥着作用?我还大体上关注了权威的形式,这些形式被运用于那些关系习性路径的消极理解中,与纪律的和生物政治的权力形式相联系。我这么做是为了提供一个差异性视角。在西方哲学中存在一个影响深远的传统,习性的积极路径被解释为它们似乎为个体提供了一条发展新能力的自治方式。从18世纪晚期曼恩·德·比朗(Maine de Biran)的作品,到19世纪中期菲利克斯·哈维松(Felix Ravaisson)的《论习性》(Of Habit),到19世纪末、20世纪初亨利·柏格森(Henri Bergson)的作品,再到吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)影响巨大的《差异与重复》(Difference and Repetition),法国哲学传统展现了当代哲学通往习性的多重方式。这个传统为所谓习性的双重律法提供了一个积极的解释。它把习性重复的消极性转变为发展积累式第二天性的积极能力。这种能力召唤着越来越多的自由和才能,或者正如人们常说的那样,这意味着获得恩典——这个术语重复了早期基督教的习性概念,当时习性是社会选择的修道院式的美德。这一传统已经对当代关于习性的思考产生了极其有力而深远的影响。但是,我认为它有三个局限。首先,此传统下的主要代表都试图保持哲学作为主要权威的地位,哲学有权代表习性进行辩论。在涉及实证学科对习性的阐释时,哲学采取了一种双重姿态:既考虑到它们,但是又限制它们的思想表达,以便为哲学或精神权威形式的持续运行保留空间。其次,这个观点存在于不确定时刻的意义之中,此时对行为有决定性影响的外因力量(解剖、社会、心理)暂时被悬置,因而心智可以自由地构建不断积累的能力从而发展出新能力。洛克将意义赋予这样的时刻:当心智通过“静止(standing still)”使自身顺从于自己的反思、并因而自由地打破那些早期欲望和习性带来的特定“心智情趣”的时刻。但是,如果静止是“打开智性存在之自由的关键”,那么它在社会分配中显然是选择性的,它拒绝了孩童、白痴、野蛮人和极度无知的人。选择性分配让人们免于习性的重复而走向在积累中获得的舒适和恩典,这个比喻在关于习性的文献中反复出现。但我认为,这只是一个比喻,它远没有确保一个摆脱权威指导的自由之域,而是一个自由主义政府机制的实例。在福柯看来,这些机制远非政府的对手,其中的自由是必须被生产和组织之物,它通过自我的自由技术实现对政府运行的向导。同样地,其分配总是选择性的,为了保卫某些人而以拒绝另一些人为代价。因此,我对当代所有将解放力量归于习性的论述都保持质疑,在这类观点里,习性仿佛没有要求哲学的权威,习性积极路径和消极路径的纽结(在两者关系的社会表达方面)好像在任何时候都能灵巧地被解开。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com