青少年网络成瘾换一种说法(社交点赞是网络时代的)

每天睁开眼,第一件事,就是拿起手机刷朋友圈,生怕错过朋友、亲戚、同事、老板的人生精彩片段,然后像审阅一样,逐个点赞。

吃饭的时候,打开抖音,看看热榜,看看推荐,看看自己关注的人有没有更新,更新了赶紧点赞。

好不容易上了地铁,有那么一会可以看看内容多的,看完了,赶紧点赞。

上班忙,没空刷手机,下班了回家,一看朋友圈里又更新了,而且今天的运动排行榜出来了,赶紧点赞。

打开软件,你会发现每天耗在手机上的时间是5-6个小时。出去正常的工作沟通,很多的时间都是阅读、看视频、消遣,你手指最多的动作就是滑上滑下,然后挨个点赞。

你肯定以为“点赞”是自发的行为,是你对朋友的反馈,是社交的需要,是对好内容的认可,你没想到的是,“点赞”是被社交媒体设计好的,他们让你上瘾了。

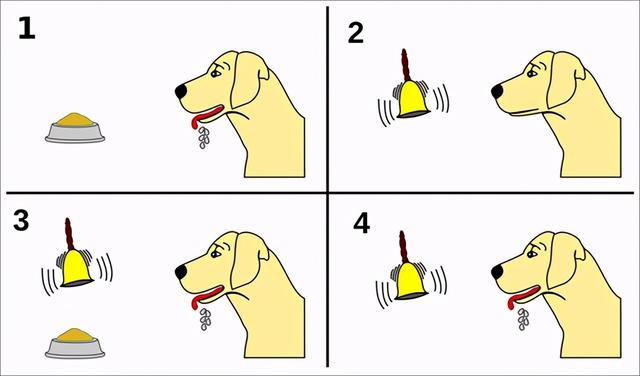

上世纪初,一个俄国的生理学家,用狗狗做实验,想要弄清消化系统的运作机制。反复多次的试验,让这位生理学家发现:每次给狗狗送吃的,都打开红灯、响起铃声,一段时间以后,只要看到红灯亮、铃声响,狗狗就开始分泌唾液。这个生理学家是巴甫洛夫,试验被称为“巴甫洛夫的狗”。

巴甫洛夫证明了:一些不是出自本能的中性刺激物,如果伴随着某种条件,多次重复出现,就能引起条件反射。一个人的反应,经过多次重复刺激,就可以不经过大脑思考,直接做出条件反射。

现在很多的社交媒体,都会利用条件反射,比如我们刚才提到的点赞行为,就是一种条件反射。社交媒体之所以这么做,是因为点赞上瘾符合他们的商业目标:让用户产生依赖、养成习惯、上瘾,是互联网产品不可缺少的要素。

有人会觉得奇怪,我一个小小的点赞,总共花费不到1秒钟,也不用投入金钱,社交媒体培养这种行为有什么用?我们来具体分析一下。

点赞功能最早出现,是为了节省时间。美国有个网站,叫“掘客”,这个网站没有编辑,通过用户自己挖掘各类信息。用户可以在成千上万的新闻中,挖掘出自己感兴趣的,挖掘的人也多,新闻被推送首页的几率就越高。当时的挖掘,就是点赞的雏形。

从社交媒体的角度出发,点赞可以节省大量的运营成本。以抖音为例,创作者每天发布的视频上千万条,如果用专业的编辑逐条去看,再决定是否推荐,一天下来,光人工费抖音都支付不起,啥也别干了。更何况,编辑口味又不能与用户100%契合,编辑觉得好,用户不买账。因此,通过用户自发的点赞,既节省成本,又能保证质量高、用户爱看的内容获得推荐,对社交媒体来说,一举两得。

从内容创作者角度出发,点赞多了,会形成一种正向反馈。虽然有人说,社交软件下人人都是孤岛,但是孤岛也期待别人的欣赏,你发一条朋友圈,几百个人点赞,谁能说你心情不是美美的?打开B站看看,很多视频都会打上“5000点赞”、“点赞飙升”,来激励创作者,也吸引用户观看。

从单纯的用户角度出发,点赞可以节省时间。面对海量信息,习惯了碎片化阅读的用户,根本没时间甄选,你直接推一篇点赞数最多的,我了解一下大多数人看什么,我就跟着看什么。此外,朋友圈总有一些社交型的人物,ta们发的动态,我不一定方便评价,但是点赞,可以让对方知道:我有关注你哦。

因此,不要小看点赞,它背后有大大的作用。那么社交媒体是如何让用户点赞上瘾的?

美国学者尼尔·埃亚尔写过一本书,名叫《上瘾:让用户养成使用习惯的四大产品逻辑》,书中揭示了很多让用户“上瘾”的互联网产品设计原理,他给出了一个简洁明了的上瘾模型:触发、行动、多变的酬赏、投入。我们来逐一分析。

第一步是触发,引导用户去使用你的产品。

触发有外部触发、内部触发两种。外部触发可以按钮设计完成,比如朋友圈里的点赞是心型设计、公众号点赞是伸出大拇哥、抖音和快手点赞是点亮红心,这种设计其实是发出下一步行动的指令:点一下。用户会不会点?这就涉及内部触发:产品或者内容有没有打动你。

你的朋友分享了一段读书回忆,非常的温情,点亮了你美好的校园瞬间;有人分享了一篇质量很高的财经报告,你读了很受启发;抖音创作者发布了一个治愈的轻音乐,快手有个人发了一段很土但很投入的舞蹈,这些让你感到很轻松。遇到这些情形,通常你都会点赞。因为这些内容与你的情感、思想、记忆发生了关联,点赞让你觉得参与其中,这就是内部触发。

虽然有些点赞是社交类型,但大部分的点赞,还是代表你对某段话、某个人的认可。通过内部、外部的触发,点赞就这样悄无声息的走进我们的生活。

第二步是行动。

触发提示用户下一步要干什么,如果用户无动于衷,那么触发就无法生效,所谓的上瘾也谈不上了。行动需要动机和能力。

美国心理学家福格博士认为,人们的核心动机有三种:追求快乐、追求希望、追求认同。在心理学范畴里,赞赏他人是一种积极的行为,可以给他人和自己都带来快乐。打开朋友圈,看看朋友的动态,发一个小小的红心,能给自己带来积极地暗示。

能力更不用说了,人人都具有点赞的能力。如果你注意观察,你会发现社交媒体点赞的按钮要么偏左、要么偏右,动动拇指就能解决。目的只有一个,方便用户够得着。如果点赞放在最中间,有的用户可能会觉得麻烦就不点了。如果你使用某个功能,花费的步骤越简单,你越爱使用。几乎用不到啥能力的点赞,自然就更容易让用户使用。

第三步是多变的酬赏。

用户行动之后,如果能够得到奖赏,尤其是不可预期的奖励,他一定会更加愿意使用某功能。点赞,用户会得到什么奖赏?

除了上面说的收获积极地心理暗示,点赞可以让用户觉得参与其中,有代入感。这几年网络上推动的大事件,例如兽爷的《疫苗之王》,都是从点赞多、阅读量高开始引爆的,点赞代表认同的正义力量。此外,点赞是网络上孤独灵魂融于集体、寻找共鸣的标识。现代人生活在水泥围城里,渴望群体又害怕群体,于是深夜的点赞就是他们对于集体的善意。点赞还可以表达情绪。

现实中,我可能是个为了生计不得不996的怂货,但是看到拼多多员工的猝死,会引发我压抑的愤怒和悲伤,在单位我忍气吞声,但是一个赞,代表我内心的渴望。点赞的背后,其实不仅仅是内容的认可,是用户自己的情绪释放,悲伤、高兴、愤怒、羡慕等等复杂的情愫,都在一个赞里了。

因此,点赞可以获得社交上的奖励,让客户、老板、朋友知道我的存在,也可以获得流量上的奖励,抖音、快手就是以点赞来划分流量池,点赞越多代表关注越多,变现的机会就越高。最后,点赞还可以带来我们上面提到的自我奖赏,情绪、回忆、认同等等。

最后一个上瘾的步骤,是投入。用户与产品或者内容接触得越多,就越离不开它。在社交媒体上,用户投入的不一定是金钱,而是点赞或者评论。点赞不会带来即时回报,也不会立刻获得肯定,但是你的点赞会吸引下一个用户点赞,“看都看了,点一个赞又何妨?”这种想法会形成累积效应,引来大批的跟风者。

如果去过寺庙或者道观,你会发现一个有趣的现象,有些水池底部有很多1元或者5毛的钢镚。这些硬币是怎么投进去的?我觉得投硬币的人可能也没什么想法,就是扔几个试试。这种现象,跟点赞是一个道理。只要有人开头,就会有人跟风。

点赞并不是没有负面影响,比如操控情绪,弱化了其他表达方式。现在很多社交产品开发了点踩功能,可以直接表达对内容的不认可。推特曾经推出的一个版本,甚至隐藏了点赞功能。无论怎样,点赞的上瘾功能是始终有效的,即使有一天它被抛开,也一定是新类型的功能更让用户上瘾。

网络已经渗透了我们的生活,这是不争的事实,我们离不开手机,它提供了生活工作的便捷,也带来了情感和情绪的疏远,这是技术进化下人类的宿命。无论怎样,我们还是为当下点个赞吧。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com