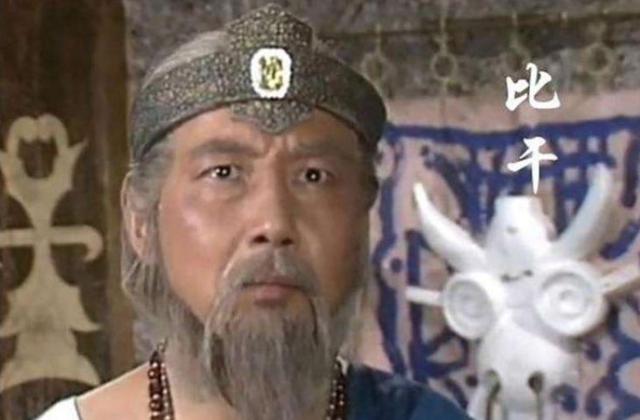

纣王杀比干(纣王为何杀比干)

数千年来,中国文人有一个风骨,就是敢于“谏”,方式可以婉转迂回、也可以直截了当、乃至可以骂谏,目的都是为了劝说君王。所谓忠言逆耳,因此“谏”的时候就存在生命危险,历史上因“谏”而死之人数不胜数,但其中最早的、最为惨烈的莫过于比干。

据《殷本纪》记载,纣王荒淫无度暴虐天下,微子、箕子、祖伊等先后劝谏,但纣王不听劝告,比干说“为人臣者,不得不以死争”,于是冒死直谏,这激起了纣王的怒火,他说“吾闻圣人心有七窍”,就将比干杀了,观看其心脏。因此一般认为比干是“因谏而死”,死得伟大死得壮烈,由于这一事件,比干得到敢于直谏与千古忠臣的美名,青史流传,成为后世的楷模。

然而,史书还有当时臣子直谏纣王的记载,语言之激烈犹如海瑞直谏嘉靖说“嘉靖嘉靖,家家(穷得)干净”。大臣祖伊说“呜呼!乃罪多,参在上,乃能责命于天”,纣王你的罪过太多,又高高在上,还能指望上天保佑你吗?还有“今我民罔弗欲丧,曰:‘天曷不降威’,大命不挚,今王其如台?”百姓没有不希望你灭亡的,都在呼喊“老天怎么不显灵呀”,如今老天惩罚没有降下来,你准备怎么办?像祖伊这样谴责加诅咒的直谏力度,基本上古今罕见,乃至可以说前无古人后无来者,比干直谏的力度不太可能超过祖伊的。既然如此,为何纣王不杀更“嚣张”的祖伊却残忍地杀了比干?难道比干言辞真的是比祖伊还要激烈?

商朝晚年,虽说纣王在军事上还取得了不少胜利,尤其在攻打东方夷人部族时俘获无数,但由于天灾不断与纣王谎言无道,导致民生凋敝,百姓水深火热,诸侯离心离德,与之对应的是周人部落实力越来越强,对商王朝造成了严重威胁。

于是,微子(纣王哥哥)劝说纣王改过自新,在遭到拒绝后,曾去找箕子与比干商量,探讨何去何从。箕子认为不如逃离,他还劝说微子也离开朝歌,后来箕子离开,在朝鲜半岛建立了箕子政权。但当时比干一言不发,从他劝谏纣王的行为来看,他是主张留下了。尤为微妙的是,比干包容了箕子的“逃兵”行为,并未加以谴责,因此可见比干为人宽容、有涵养,而非一个脾气暴躁、语言偏激之人,否则必然要与箕子争论。由此不难得到一个推论,比干向纣王“谏”时,言辞不会过于激烈,力度更不可能超过祖伊。

既然如此,为何纣王能容忍大臣祖伊,却不能容忍叔叔比干呢?其实,纣王说的“吾闻圣人心有七窍,信有诸乎”这一句话已经揭开了真相。

一般来说,领导有四种:庸才却能容人,庸才不能容人,干才却能容人,干才不能容人。其中,庸才与干才是相对于大臣的,有时大臣越能干就越显君王平庸,有时大臣越平庸就越显君王能干。

以《殷本纪》记载来看,纣王属于“干才但不能容人”的类型,自以为是犹如后世的项羽,司马迁介绍纣王时说“帝纣资辨捷疾,闻见甚敏;材力过人,手格猛兽;知足以距谏,言足以饰非,矜人臣以能,高天下以声,以为皆出己之下”,前一句说的是纣王文武双全,后一段话却是说他的智慧足可以拒绝臣下的谏劝,他的话语足可以掩饰自己的过错,他凭着才能在大臣面前夸耀,凭着声威到处抬高自己,认为天下人都比不上他,纣王狂妄自大可见一斑,自然也就很难容忍臣子比他智慧、名声比他高了,因此纣王是一位嫉贤妒能的君主。

纣王对比干说:“吾闻圣人心有七窍,信有诸乎?”因此,比干在当时应该有“圣人”之称,在河南卫辉流传了很多比干爱国为民的传说,也可以佐证比干在当时应该具有非常高、非常好的名声。毫无疑问,比干名声越高,纣王越不高兴,当比干有“圣人”之称时,估计纣王已经怒火中烧了,连他都没有“圣人”之称,而臣子却有“圣人”之称,是可忍孰不可忍!

对于纣王的心理,比干肯定比较了解,所以一直不愿做出头,不给纣王抓住杀他的机会,但随着局势变化,国势危如累卵,大臣或逃或叛,商朝已经到了最危险的时刻时,比干抛弃个人生死向纣王直谏,或许是正好是一次除掉比干的机会,或许又兼有国将不国下的恼羞成怒,于是纣王就将比干给杀了,满足其“矜人臣以能,高天下以声,以为皆出己之下”的虚荣心。

纣王对“圣人”之称的嫉妒,是他杀比干的关键原因,而不是无聊地想看一看七窍玲珑心,不杀直谏力度更大的祖伊,是因为祖伊没什么太高的名望,之所以这么判断,还有一条历史可以给予佐证。

当时,商朝以西伯昌(姬昌,后来的周文王)、九侯、鄂侯为三公,纣王杀了九侯、鄂侯后,“西伯昌闻之,窃叹”,姬昌暗地里发了几句牢骚,这肯定不是什么罪过,但让人始料未及的是,崇侯虎知道后告诉了纣王,然后纣王就将姬昌囚禁在了“羑(yǒu)里”。如果以正常逻辑来看,纣王明显过于敏感了,但如果以《史记正义》引用的东汉皇甫谧《帝王世纪》中的记载来看,那么就符合纣王的性格逻辑了。

纣王囚禁姬昌前,长子伯邑考已在商都做人质,职务是为商纣王驾车。纣王囚禁姬昌后,就将伯邑考烹杀,做成肉羹送给姬昌时说“圣人当不食其子羹”,即真正的圣人不会吃自己儿子做成的肉羹,但姬昌却忍痛吃下了,于是纣王说“谁谓西伯圣者?食其子羹尚不知也”,然后就释放了姬昌。这一记载还是比较可信的,因为《殷本纪》中纣王“见礼眼开”地放了姬昌,与之前对他的“高天下以声,以为皆出己之下”等评价不太符合纣王性格逻辑,相反《帝王世纪》中的记载无疑更符合纣王性格。

也就是说,当时姬昌有“圣人”之称,这让纣王非常不爽,于是找了一个理由将他囚禁,然后用姬昌吃不吃伯邑考的肉羹来衡量他是不是圣人,结果是姬昌吃了,纣王由此认为姬昌不是圣人,而周国又是一个实力较强的诸侯,不能轻易挑起战争,于是就将姬昌放了。当然,糖衣炮弹与姬昌吃下儿子肉羹可能都发生过,但纣王释放姬昌的关键原因应该是后者,糖衣炮弹只起到润滑剂作用。

总之,纣王杀比干的深层次原因,不是比干犯颜直谏,也不是他充满恶意地想看一看“圣人的七窍玲珑心”,而是比干“名高震主”,与比干一样的是姬昌,不过姬昌通过食子来自污名声,由此逃过了一劫。

不过,尽管比干因圣人之名而死,但他的死也成就了他的圣人之名,刻下了敢于直谏的忠臣形象,至今美名流传。至于姬昌,如果不是周国灭了商朝,成为最终的胜利者,估计“食子”一事会让他在历史上留下极其丑陋的形象。

参考资料:《史记》、《帝王世纪》等

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com