极简美学绘画(哲学与绘画真与美的纠缠)

作者逻各斯

自古以来,艺术与哲学便是好友。在文学作品中,人们用抽象的语言来触碰、描述、揭示存在;在绘画、雕塑作品中,人们用形象的线条、色彩来描绘存在。而这种存在上升、凝结到一定的程度就进入了哲学的领地。古往今来许多艺术家的作品中都或多或少地隐藏着哲学意味,从文艺复兴起,哲学和绘画、雕塑、建筑的“纠缠不休”变得更加明显,开始呈现视野融合的趋势,以至于来到后现代,哲学对艺术的影响,或者说艺术对哲学的倾慕达到了顶峰,艺术与哲学呈现出你中有我、我中有你的态势。一直以来,笔者都希望能够将绘画和哲学两者联系起来,做一个本人灵感的归纳整理。所以接下来,笔者将根据个人的审美偏好和理解,选取从文艺复兴到后现代时期的一部分绘画作品,以画家对真理的探索为脉络,谈谈笔者从中感受到的哲学趣味,有些是有所依托的,有些只是笔者单纯的感觉。不赘言,下面让我们开始吧。

从寻找真理开始——文艺复兴时期的巴别塔

有个故事是这样的:在远古的时代,全世界的人们都使用一种语言。上帝和人们以彩虹为约定,不再降洪灾于世界。本来一切安好,但神纯白的羊群里总会掺杂一些不安分的黑羊,有一天,有人忽然说:“与其把希望寄托于上帝不降灾祸来人间,为什么不靠自己呢?”受了他的蛊惑,为了防止洪水,一项前所未有的工程被提上日程——建造巴别塔(通天塔)。人们齐心协力,工程有条不紊得地进行着,得知了这一切的上帝,为了阻止人类的野心,就分化了人们的语言,人们相互之间不能沟通,计划因此失败,人类也从此各散东西。

在文艺复兴时期,许多画家把《圣经》里所描述的故事付诸笔端,并且通过画作来重新解读它们,而巴别塔的故事成为其中一个重要的题材。

The Tower of Babel,Pieter Bruegel

Tower of Babel,Abel Grimmer

文艺复兴时期的画家之所以钟情于巴别塔的故事,笔者认为大概是因为其中反映了人与神的矛盾。在勃鲁盖尔的画作(第一幅图)中我们不难看到这位荷兰画家对塔的结构、人的分工描绘的煞费苦心,这样细致的刻画很大程度上是为了凸显人与上帝抗争所作的努力,人类企图用自己的智慧来挑战上帝的权威,但是结果却是悲剧。

在巴别塔的故事中笔者以为还涉及到一样很重要的东西——语言。语言是人类思考、交流的工具,语言是通天(通往真理)的关键。然而我们认为,语言本身也许就如同巴别塔的故事中所描述的那样,包含着上帝的恶作剧,否则你无法解释为什么我们的语言里包含了这么多的模糊不清、那么多的歧义。可叹的是,思考真理、企图获得真理也许是违背上帝的意愿的,但我们已经无法停止……

理性的乌托邦——典范城市

在文艺复兴到启蒙运动时期,人类理性的地位被提到很高,人们开始不满足于圣经中的描述,而希望用自己的理性来构想理想的世界,这种愿望同样反映在画家的画作中。

The Ideal City ,Fra Carnevale

Plan of Sforzinda,Filarete

第一幅图片来自弗拉·卡内瓦莱的《the ideal city》,画家严格遵循了轴对称规律,所有的建筑都井然有序地分布在画面两边,古罗马的剧场、圆形拱门、教堂被放置在中央部分,表达了作家对古罗马生活的向往,而正义女神、收获女神一左一右地站立着,象征着精神上的高贵以及物质上的富饶。

第二幅是文艺复兴时期的著名建筑师、雕塑家安东尼奥·彼得洛所绘制的设计图,这所城市的名字叫斯弗津达,是文艺复兴时期的第一个理想城市方案。从设计图中我们可以见到一个圆圈内有一个规整的八角形图案,这一图案被理解为和谐的象征,在文艺复兴时期的建筑中被广泛应用,例如佛罗伦萨大教堂的穹顶就是八角形的。

从这两幅画中我们可以感受到作者对于几何近乎狂热的偏执,在艺术家们理想城市的模型的中,一切都是和谐的、合乎理性的,包括风吹起的一片衣角都要经过严谨的数学计算以后才能下笔。在弗朗西斯卡、卡内瓦莱等人的画作中我们似乎可以看到后来康德哲学的影子,在这些严谨、精准的建筑中闪耀着一种太阳神阿波罗的理性之美,也即是康德后来所谓的崇高之美。

感性的背叛——印象派、野兽派以及表现主义

印象派

19世纪中期,随着经济和科学的进步,以及摄影技术的发明(1839年法国人纳达尔发明摄影机),画家们开始意识到绘画过分地强调真切、严谨无疑会导致艺术对科技的投降,真善美不是存在于认知的对象中的,而是存在于人的心里的,于是在美术界,对美术本体的意识逐渐觉醒,人们开始认为美术不仅是对现实世界的再现,更是艺术家的情感及其本身的反映。正如叔本华用唯意志论来挑战黑格尔的理性大厦一样,在美术界,一场感性的革命开始了。

Impression Sunrise,Claude Monet

《日出·印象》是印象主义画派最杰出的代表作之一,在第一届的印象派画展中,它使得作家莫奈一举成名。前期印象派的画作主要关注的光与影的变化,画家的作画要很快,故时常被现实主义画家批评为画面粗糙。摄像机拍摄的时间只要一秒,而风景在人脑中的呈现其实也是在瞬间完成的。的确,前者能达到很精准的还原,但后者毕竟是经过人的知觉参与的,不是机器所能比拟的,(现在许多人将摄影看做一门艺术,但我想这也许只能称为画家偷懒的艺术吧?)印象派画家无疑知道这一点,所以致力于还原这种有人参与其中的“印象”。

Orchard with Blossoming Apricot,Van Gogh

The Starry Night,Van Gogh

以上两幅是梵高的《果园》和《星夜》,后印象派与前印象派的区别在于,前者不满足于单纯的关注光与影,而是强调抒发画家的强烈情感。梵高是后印象主义的代表人物之一,值得注意的是,他的画作并不是总是像在人们面前出现的那几幅名作一样给人强烈的视觉冲击。那些扭曲的线条、鲜艳得过分的色彩几乎集中出现在其犯精神病的生命后期作品里(像《星夜》、《乌鸦群飞的麦田》)。在那段时光里,他将对于生命的所有强烈情感都投射在作品中,意志和欲望在他的画布上盛开,带给人们无尽的审美震撼。但就如丰子恺在《梵高生活》中的说的那样:“梵高在阿尔的太阳下,是“以火向火”,不久将要把他烧尽。”

A Pair of Shoes, Van Gogh

说起梵高,仍需提到的是他一幅叫做《鞋》的画作,海德格尔在其《艺术作品的本源》中专门提及过这幅作品,这里作一个引述:“……在这鞋具里,回响着大地无声的召唤,显示着大地对成熟的谷物的宁静的馈赠,表征着大地冬闲的荒芜田野里朦胧的冬眠。这器具浸透着对面包的稳靠性的无怨无艾的焦虑,以及那战胜了贫困的无言的喜悦,隐含着分娩阵痛时的哆嗦,死亡逼近时的战栗。这器具属于大地,它在农妇的世界里得到保存。正是由于这种保存的归属关系,器具本身才得以出现而自持,保持着原样……”似乎在海德格尔看来,在这双已经破旧不堪的鞋子里,包含着人类和大地(人类所依赖的或者被束缚于其上生存环境)的联系,而其认为器具最核心的本质便是各种关系的聚集,这双农鞋作为一个艺术对象,正是以其破损的形体(实用性的消解)揭示了器具的本质,海德格尔认为这是梵高选取之做为绘画对象的原因,也是揭示了艺术澄明真理的功用所在。

不知道梵高作画时的灵感涌现是不是包含了海德格尔所讲的因素,但因为海德格尔的解读,这双鞋子已经不仅仅是一幅艺术作品,而成为哲学史上的一个典型符号。

野兽派

上图为野兽派画家马蒂斯的《生活的欢乐》。在画中呈现的是原始文明中人类自由自在生活的场面。19世纪工业化的发展带来的城市化让画家们感觉到城市的病态和畸形,从而希望回归最原始的生命的状态,在人的残留的模糊的记忆中,远古时代的生活总是与自然的景物密不可分,而自然界又总是色彩鲜艳,斑斓的。野兽派的画作带来的是一场“本我”的解放,摆脱了文明的驯化,画家通过对色彩的印染勾勒出生命原始的气息,展现出人类情感中最纯粹的部分。

表现主义

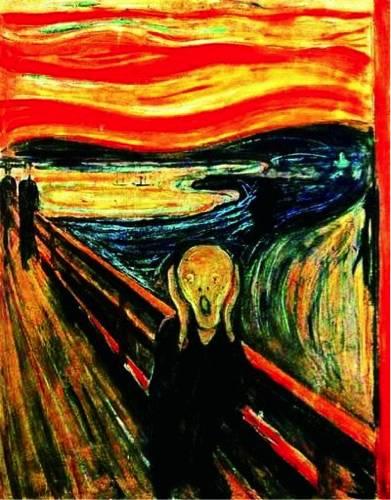

The Sream,Edvard Munch

Anciety,Edvard Munch

Despair,Edvard Munch

Friedrich Nietzsche,Edvard Munch

以上均为表现主义大师蒙克的画作,其中第四幅创作于尼采死后的五年。第四幅作品笔者是在很久以前偶然看到的,开始以为是后人模仿蒙克的风格所绘,但是心中已经暗暗为作者伟大的穿透力惊讶了,后来才知道竟是大师的原作,并且得知尼采、克尔凯郭尔等人的哲学对蒙克的巨大影响。

这四幅画的名字依次是《呐喊》、《焦虑》、《绝望》、《弗里德里希·尼采》,一直以来给大家冲击最大的那片橙黄色扭曲的天空时常被看作是压抑、苦闷、彷徨的象征,笔者将之理解为存在之荒谬,前三幅画正好代表人意识到自己生活在荒谬中的三种感受:上帝、救赎离我们远去,“意义”被淹没在尘俗的杂音之中,虚无主义的冷风悄悄地从生活的裂缝中吹进来,让人们感到恐惧、焦虑以及绝望。而在第四幅画的天空下,尼采神情冷峻的站着,那是觉醒以后的西西福斯,坦然地直面人生的荒诞。

蒙克的家庭有精神病史,蒙克后来也为精神病所困扰,这点和尼采是一样的,天才们眼中的世界也许和常人眼中的是不同的。葛兰汀·天宝便曾经说过即便是雨中昏黑的天幕下飘荡的一件鲜黄色雨衣也能让她感动恐惧,有些人的感觉生来便比常人要敏感得多。他们在心理学上被称为“高敏感人群”,蒙克应该算是其中的典型,他曾这样描述他的《呐喊》的创作经历:“我和朋友一起去散步,太阳快要落山时,突然间,天空变得血一样的红,一阵忧伤涌上心头,深蓝色的海湾和城市,是血与火的空间。朋友相继前行,我独自站在那里,突然感到不可名状的恐怖和战栗,大自然中仿佛传来一声震撼宇宙的呐喊。”天生的敏感者能够以其敏锐的感觉器官去感受常人感受不到的东西,但同时也承受了更大的情绪波动,他们之中的有些人成为了艺术家,依靠艺术创作来宣泄例如疯狂、忧郁、惊恐这类强烈情感。

作为观念的存在——立体派、抽象主义

西方美术进入现代以后哲学化、理论化、形式化的倾向加深,很多画家的画作成为了符号一样的存在,和现代主义文学作品一样,艺术家们企图通过作品来向人们展现的只是一种思想观念,千奇百怪的形式只是他们转述理论的工具。

立体派

Avignon girl,Pablo Picasso

Guernica,Pablo picasso

事实上,立体派的绘画技巧在尚塞的画作中就已经使用了,但毕加索的《亚维农的少女》是第一幅严格意义上的立体派作品。立体派的画作将事物分解成几何图形,企图在二维的平面上展现三维的东西,其中体现的是一种对古典的柔和线条美的背叛(在第一幅图中您可以明显看到在画面左边的三个少女和右边的两位的画法是不同的,这就是《亚维农的少女》所反映的背叛)。

抽象主义

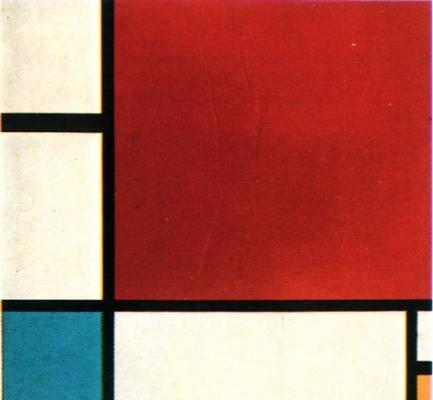

Composition II in Red,Blue,and Yellow,Piet Mondrian

On White II,Wassily Kandinsky

蒙德里安是一位我很喜欢的荷兰画家(第一幅图是他许许多多正方形画中的上镜率较高的一幅),事实上人们不怎么把他归入到抽象主义画派中去,他本人也表明要和康定斯基(第二幅图作者)等和他同时代的俄国抽象主义画家划清界限。蒙德里安认为艺术可以分为两种:一种是客观的,一种是主观的,他所谓的客观是指那种普遍的、永恒的存在,这种客观是普遍的美,是世界的本质,而他认为主观的艺术只是人们按照自己的需要对事物的表现,它是短暂而不真实的。蒙德里安的艺术追求的是一种绝对的境界、绝对的精神。

其实观察上面两幅图我们会发现同样是抽象,上边蒙德里安的画显得理性而拘谨,下边康定斯基的画则显得肆意张扬,针对这两种特点,人们将他们两人的抽象分为“冷抽象”和“热抽象”。在蒙德里安克制的线条、单调的色块中,我们看到的是一个像冰原一样纯粹无暇的理性世界(方形本身也象征着理性),但正如贾曼在电影《维特根斯坦》中所说的那样,人类是无法在没有摩擦的冰原上行走的,概念是概念,生活是生活。

歌颂与怀疑——未来主义和形而上画派

对于现代化带来机械文明,不同的艺术家的态度并不一样,一前一后出现的未来主义画派和形而上画派各自代表了积极和消极两端。

Dynamism of a Dog on a Leash,Giacomo Balla

Italian Piazza,Giorgio de Chirico

未来主义绘画的特点是强调对科技、工业等元素的再现,强调“运动”的感觉,在这样的理论下产生了二十四条腿而不是四条腿的狗。(第一幅图中那只被栓这的狗不是静止的而是在奔跑中的,而锁链也是晃动的。)

形而上画派画家和未来主义画家相反,他们怀缅过去,悼念那个逝去的意大利。为什么他们的作品要称为形而上绘画呢?因为画家想表现的是一种物质的恒定性,这种恒定是跨越时空的。在基里柯的系列画作意大利广场中,我们看到夕阳柔和的光芒照射在那些具有古典意味的拱门建筑上,投下一片阴郁的阴影,一如几百年前佛罗伦萨的某个下午。虽然在这一系列的画作中都有人的存在,但笼罩画面的始终是一种孤独、神秘的气氛,给人仿如末世的窒息感。

这里没有真理,只有一只摔碎了的酒杯——达达主义、超现实主义

一如现代哲学存在欧陆哲学和分析哲学的分野,美术界基本上也在同时产生了偏理性和偏直觉两派,前者就是上文提到过的立体派、抽象主义派,而后者是我们接下来要介绍的超现实主义和达达主义。两次世界大战,一些艺术家们对人类理性所创造的精神文明成果的质疑不断加深,对理智早已失去了兴趣,理性、逻辑真的是抵达真理彼岸的唯一途径吗?此时发展成熟的弗洛伊德潜意识理论以及哲学界如火如荼的现象学、(后)结构主义运动带给了他们新的灵感。

达达主义

Hera,Francis Picabia

Fountain,Marcel Duchamp

1916年,一群艺术家在苏黎世聚会,他们随便从字典里翻了一个词为他们所推崇的艺术派别命名,这个词就是——达达。从“DaDa”这两个没什么意义的音节里就可以听出达达主义的艺术主张了:破坏一切既定的审美标准,不承认一切历史的权威,主张无政府主义,“破坏就是创造”。“意义”这个词的地位从来没有像在达达主义盛行的日子里那样低过。

现在看来达达主义主张的艺术不过是一种破罐破摔式的发泄,其行为要表达的意义大于艺术作品本身的意义,特别让人难以接受的是达达主义传入德国以后发展出来的一种照片蒙太奇拼接手法,他们将各种图片从杂志、报纸上面裁剪下来,再以一种几乎随机的方式贴在一起,然后就成了一幅所谓的达达主义作品。笔者认为艺术品得以在艺术的长河保留下来,乃是因为不同的时代可以对之进行不同的读解,这需要的是作者的在场性的消减。尽管达达主义的作品宣称要遗忘一切权威,但当口号、主义凌驾于作品之上,甚至成为了作品本身时,人们恰恰就很难忽视作品诞生之初被赋予的意义了,开放性审美也因此而无法进行。

超现实主义

The Persistance of Memory,Dali

上图是达利的名作《永恒的记忆》,其实对于达利的作品,任何的阐释都是一种亵渎,因为他所倡导的正是一种潜意识的肆意流动、一种对逻辑的反叛,当排除了一切既有的观念(理解前结构)后,所剩下的就只有意识的趋向性了。好玩的是,对于达利的画,他的偶像弗洛伊德曾经议论道:“你的艺术当中有什么东西使我感兴趣呢?不是无意识而是其中的意识。”这句机智的话里面其实同时暴露了现象学面对的难题,无论如何想摆脱理性的掣肘,达利其实还是有意识地进行其所为无意识创作的,人类没有了意识镣铐,真的可以“创作”出东西吗?

Golconde,Rene Magritte

the use of the word,Rene Magritte

The Treachery of Images,Rene Magritte

提起马格利特,人们第一时间想到的应该是福柯一本名叫《这不是一只烟斗》的书,笔者在这里稍微引述下万小龙和彼得保尔的一篇访谈录中的话,来解释解构主义是如何与马格利特的作品扯上关系的:“超现实主义者重塑他们对被解构的世界碎片表征,但这些碎片的布置被意向性地去防止任何整体作品仅仅成为对日常经验的模仿。后现代主义艺术一方面使用一些经典艺术的方法和惯例,从而十分接近经典绘画的表征规则与功能;但另一方面,表征与被表征世界之间的线性对应被打破了,因此它又归并了解构主义艺术的特征。”

简而言之,马格利特的超现实主义作品解构了我们自古以来习惯的“图像”、“语言”和“文字”三者的关系。在《这儿有两只烟斗》一文中福柯阐述了《形象的背叛》中三个不确定性的因素,它们分别是:图像和文字放置的偶然性(这个烟斗图案和下方文字的关联性是必然的吗?)、语言指示的不确定性(下面那行字本身指代的对象是哪一只烟斗?是漂浮在其上的那只,抑或是其他的现实存在或想象中的烟斗)以及图像表征的不确定性(“上方”的烟斗(指作为图的烟斗,以区别于文字中的烟斗)的定位不清晰,“是因为过大的它位于图画的前方而把此图远远地推向自己的后面?还是因为它像一种挥发物,一种刚刚从图画中挥发的气体——带有一只烟斗的形状并与之同样丰满,因而与之相对并相似地出自烟斗的烟雾,正好盘旋在画家的上方?还是……”)

自古以来,语言和图像都是对事物的描摹,是从属于事物的存在,但是在马格利特的作品中,语言和图像获得了其独立性,能指不再依附于所指,它可以僭越所指的地位,造成一种对所指的扭曲,影响事物本身的存在,甚至创造一种存在。

写到这里笔者想起了1982年在美国洛杉矶召开的中美作家会议。会议上美国诗人艾伦·金斯堡请中国作家蒋子龙解一个谜:“把一只5斤重的鸡放进一个只能装1斤水的瓶子里,用什么办法把它拿出来?”蒋子龙回答说:“你怎么放进去的,我就怎么拿出来。你显然是凭嘴一说就把鸡放进了瓶子,那么我就用语言再把鸡拿出来。”

永远的悖论——指向自身的难言之痛

读到这里,您已经读到了文章的最后一部分。其实一路下来,笔者就有一种隐约的感觉:无论是艺术还是哲学,在寻找真理的过程中所进行的都是一种类似孤独症患者的自我撕扯,他不断地建构、又不断地解构自身,但却总是活像《寂静岭》里那个被困在自己皮肤里想要挣脱的人一样,终是徒劳。(没看过《寂静岭》的话您可以想想小时候穿套头毛衣但是怎么也找不到领口的经历,那个环境既黑暗又闷热,真是让人抓狂)哲学和艺术的这种纠结也许也被许多人感知到了,而他们之中有一个叫埃舍尔的画家,用画笔描绘了这种矛盾。

Drawing Hands,M. C. Escher

Hand with Reflecting Sphere,M. C. Escher

Ascending and Descending,M. C. Escher

第一幅画的名字叫做《画手》,也有根据画面意译成“手画手”的(这个翻译的好处在于,它无论正着读还是反着读都是一样的,正好契合了这幅画的意旨)。在图中我们看到,一只手正在画着与它成中心对称的手,由于两只手的精准度是一模一样的,并且都超出了画中画布的范围,你很难说清楚是谁在画谁。

第二幅画叫《手持球面镜》,一只手拿着一个反光的球体,球体似乎“反射”这画家的脸,但是如果我们进一步想想下去,为什么不可以是球中的才是真实世界,而球外的那只在我们看来似乎比较靠近自己的手才是镜像呢?如此一来,在球里到底是画家,还是说是观众?“观众是不是画中的某个层次中的一部分?”这样看来,埃舍尔可谓是四两拨千斤,只用一个球面镜就质疑整个现实的存在。

第三幅画是《上升与下降》,在图的上方部分我们看见四条呈方形连接在一起的楼梯,一群修士在楼梯上行走,但你无法判断他们是在下楼梯还是上楼梯。当然这和彭罗斯三角一样是一种只可能出现在二维平面、利用错觉来实现的不可能图形,但侯世达在《GEB——集异璧之大成》里却将之看成是一种以循环的方式来揭示无穷概念的怪圈,这很容易让人想到令数学家和语言哲学家都为之着迷的悖论,像“不存在绝对的真理”这句话是不是绝对的真理?当我说:“我在撒谎”时我是在撒谎吗?等等,喋喋不休,循环不止。

有人说埃舍尔的画反映的是人类理性头脑存在着的理性本身的限制,它以自身开始。又以自身终结,而每当人们企图突破这种桎梏时,理性就像一条反噬自身蛇,最终只有把自己耗尽了。

最后,笔者想以美国女画家Sally.Swatland的一幅油画来结束本文:

阳光下照耀的海滩上闪闪发光,一个小孩在沙滩上捡拾贝壳。他想为自己寻找一只最美丽的贝壳,但每捡一只,他都能发现还有比这一只更好的,于是他不断地捡,不断地扔。黄昏来临,男孩始终没有找到最美的贝壳,但是他带着玩耍后的愉悦回家了。

小男孩捡贝壳的过程其实就是人类寻找所谓真理的过程,可能找到,也可能永远不会找到,但是这种行为本身就是充满惊喜和快乐的,并且在旁人看来,那个捡贝壳的孩子与海景所构成情境这也不失为一幅美丽的图画。

本文经授权转载自微信公众账号“哲思学意”。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com