论语第五句解析(论语开篇三句疑义解析)

《论语》的开篇三句话

《论语》是一部流传千古的典籍,堪比基督教的“圣经”。但开篇三句若按现今流行的权威解释,却显得很是肤浅,类似大白话,没有多少意义!

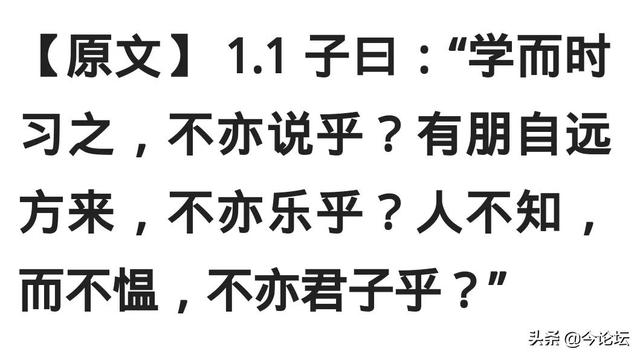

【原文】 1.1 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知,而不愠,不亦君子乎?”

【权威译文】 孔子说:“学了又时常温习和练习,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很令人高兴吗?人家不了解我,我也不恼怒和怨恨,不也是一个君子吗?”

按这种解释,三句话一句一个意思,前后句没有语意上的连贯性。如此以来,第三句“人不知”就成了半截句子,不知道什么?没有了具体内容!

学习并复习有这么值得快乐吗?远方来客了不用说当然很高兴!别人不理解自己,不恼不怨只是底线,这样做就是君子,那君子的标准也太低了吧?

“论语”中名言警句频出,怎么偏偏会用这么三句看似平淡,没有什么寓意的话开头呢?这显然和《论语》这个国学大典的身份以及开篇语句的地位不符,难怪学界对这个解释存有疑义。

写文章讲究“虎头豹尾”,文章的开头是全篇的纲,既要开宗明义,又要统揽全篇。《论语》虽是语录,但也不会违背这个写作章法,它的编纂者应该深谙此道,肯定会把提纲挈领的话放在开头,断不会用这么互不关联,没有多少实际意义的三层意思作为整篇的开头。

由此可见,后人对这三句话的解释有误。

《论语》是语录文集,没有俗常该有的开头的话,开篇的这三句替代了开头,具有“引言”的作用。

《论语》是孔子及其弟子思想和主张的总集,开篇三句话阐释了作者的治学方法和态度,语意上不是彼此孤立的,而是前后意思相承,互相连贯的,对通篇具有解释和说明功用,是针对其所有思想和主张而言的。

开篇三句交代了自己全部思想和主张的产生过程,是全篇不可或缺的重要部分。

把这三句当做“”开篇引言”而且认为它“语意贯通”,站在这么一个角度去理解这三句话,上述问题就迎刃而解了。

第一句中的“学”不要理解为名词“学习”,而要按动词“做学问”来解释。“时”就是它的本意“时常”。“习”字既含有“复习”的意思,但更侧重于“实习,演习”之意。

意译如下:

做学问不但要注重理论研究,而且要经常进行社会实践,理论与实际相结合。

真理越辩越明,要和来自天南海北的朋友广泛交流探讨,博采众长。

学无止境,自己的学说如果不被理解或接受,也不要恼怒和怨恨,不将自己的观点强加给别人,这样做才是君子所为。

前两句是治学“方法”,强调理论联系实际,加强学术交流和探讨。后一句是对自己的学说能否被社会接纳采用所持的豁达“态度”,孔子周游列国四处碰壁,在“论语”的开篇中这么说,既是一句自寻台阶的无奈之言,也是一种自我安慰。三个疑问句,则表示出了作者的治学乐趣和超然的学术心态。

如此解释,才更贴合语句本意,既解决了语意肤浅的问题,又提升了这三句话在整本书中的地位和价值!

最后补充一点:既然开篇三句话语意贯通,那么第三句“人不知”……这句话从语意上讲就是完整的了,不再是半截句子,此种语境下,后半句是可以省略的。但是,从三句话的整体句式对照来看,第三句却还是有问题的:

通过句式对照,“人不知,而不愠……”似乎断句有误,“而”是转折词,也起关联作用,有“而”字在,这个逗号就显得无用了。如果去掉这个逗号,变为“人不知而不愠……”,既不影响全句语意,又能和前两句的句式相对应,全篇整齐划一,这样岂不美哉,大家以为呢?

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com