古代丁忧为什么叫丁忧(什么是丁忧什么是夺情)

一、 丁忧守制

“丁忧”什么意思呢?“丁”用作动词时,是遭逢、碰到的意思,《尔雅·释诂》:“丁,当也”;“忧”用作名词时,有引申特指(父母)丧事的意思,《尚书·说命上》:“忧,居丧也”。所以,丁忧,就是遭逢丧事,需要服丧守孝的意思。

丁忧也称“丁艰”,服父丧,也称“丁父忧”“丁外忧”“丁外艰”;服母丧,也称“丁母忧”“丁内忧”“丁内艰”。

丁忧源于汉朝,《汉书·薛宣》记载的“宣有两弟明、修,后母常从修......后母病死,修去官持服”,说的就是丁忧。而丁忧一词最早见于文字典籍,则是《晋书·袁悦之》中“袁悦之,字元礼,始为谢玄参军,为玄所遇,丁忧去职”的记载。

丁忧大多被用来专指官员服丧守孝。朝廷官员如果父母辞世,那么无论这人担任什么官职,从得知丧事的那一天起,必须辞官离职,返乡为父母服丧守孝二十七个月。明朝英宗正统七年(1442年)规定:“凡官吏匿丧者,俱发原籍为民”。清朝则规定,官员匿丧者,革职。《大清会典》还对丁忧作出细致规定:“内外官员例合地制者,在内由该部具题关给执照,在外由该抚照例题咨,回籍守制。京官取具同乡官印结,外官取具原籍地方官印甘各结......开明呈报,俱以闻丧月日为始,不计闰二十七个月,服满起复。”“督、抚丁忧,不得遽行送印,其任内文卷,择司道一人代行,听候谕旨方准离任。”

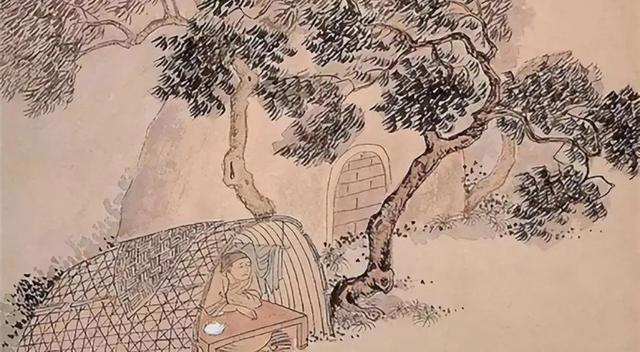

丁忧图

丁忧期间孝子一般不能住在家里,要在父母坟前搭个棚子,吃、住、睡都在父母的坟前,并且要粗茶淡饭,原则上不更衣,不剃头,不宴饮,不娱乐,不举行婚嫁庆典,夫妻不同房。

以上丁忧的种种规定,碰到孝子个人身体出现特殊情况时,也是可以变通的。《礼记·曲礼》规定:“居丧之礼,头有创则沐,身有疡则浴;有疾则饮酒食肉,疾止复初”,就是说居丧期间,孝子身体出现不卫生的问题,该需要沐浴洗澡的就要沐浴洗澡;身体生病虚弱的时候,该需要通过食补恢复身体的就要吃喝进补,这都不算违反礼制。等身体好了,继续按制守丧即可。

丁忧图

丁忧所体现的“慎终追远,民德归厚”文化内涵,既是孝道的教育,还是善性的维护,更是中华民族特有文化气质的传承。一个连父母恩情都忘了的人,还怎么能期待他爱别人、爱社会、爱国家?因而古人往往认为丁忧不仅是对辞世父母最大的报答,还是对子女是否孝顺的最后考验。

当然,随着时代的变迁,社会的进步,我们现在的观念也发生了变化,更加讲求厚养薄葬,更加在意老人健在时的尽心孝养,而绝不留“子欲养而亲不待”的遗憾。

二、夺情起复

古代的官员一般要丁忧期满才能重返官场。但有时为了因应时局,皇帝也可以突破礼制予以“夺情”。什么是夺情呢?夺情也叫夺情起复,是丁忧制度的延伸,意思是皇帝夺去官员的孝亲之情,要求不必离职,可以穿着素服继续工作。

对于武官而言,丁忧不是特别严格,自古就有金革夺情的惯例。那是因为,军人在国家需要的时候,即便重孝在身,也要舍孝尽忠,随时披挂上阵。《周书·列传·王谦》记载:“朝议以谦父殒身行阵,特加殊宠,乃授谦柱国大将军。以情礼未终,固辞不拜。高祖手诏夺情,袭爵庸公,邑万户。后从皇太子讨吐谷浑,力战有功。”北周武帝这儿实施的夺情加封,手段高明,属于典型的“笼络”下属为朝廷效忠。

明朝末年,时局动荡,内有农民起义,外有清军多次入塞威胁明朝京师,而原兵部右侍郎兼宣大山西三镇总督杨嗣昌已经离职在家丁忧了。崇祯帝决定起复杨嗣昌,遂下旨夺情,命杨嗣昌接任兵部尚书。而这种夺情,在任何官员眼里,都属于临危受命,无可厚非,反而值得推崇。

张居正

历史上最著名的文官夺情,则发生在万历五年(1577年)。《明史纪事本末·江陵柄政》记载:“张居正父丧讣至,上以手谕宣慰......然亦无意留之。所善同年李幼孜等倡夺情之说,于是居正惑之,乃外乞守制,示意冯保,使勉留焉。冬十月,居正再上疏乞终制,不允。乃请在官守制,不造朝,许之。居正既父丧夺情,吉服视事。”14岁的万历帝原本是想按照制度批准张居正丁忧的,而在张居正“自导自演”夺情戏码后,只好改弦易张,突破祖上“内外大小官员丁忧者,不许保奏夺情起复”的规定,挽留了张居正。

被夺情后的张居正,有点忘乎所以,竟然在家穿着吉服办理公务。当时很多官员上书谴责张首辅“忘亲贪位”的行为,抗议夺情,但都被万历帝批驳并惩罚。夺情一事让张居正愈发膨胀,开始专权擅政起来,这也在逐渐长大的万历帝的内心种下了不满的种子。《明史》记载:“居正自夺情后,益偏恣。其所黜陟,多由爱憎,左右用事之人多通贿赂。”张居正万历十年(1582)去世,逝后两年,被万历帝抄家。

清朝嘉庆八年(1803年),河员出身、每当汛期都能奋力抢险的徐州河务道徐端上报丁忧,嘉庆帝认为安排别人补员接替不一定能干了他的活儿,就谕令徐端不必开缺,回籍治丧百日后,仍回徐州署理河道印务,等丁忧期过后再另行实授。为此,嘉庆帝还特别强调:“此系朕因河道要缺需人起见,并非破格夺情,开在任守制之渐。”

由此可见,皇帝对文官的夺情是非常谨慎的,轻易不愿“冒天下之大不韪”实施夺情起复。(徐承伟)

作者单位:山东省滕州市地方史志研究中心

责编:姚逸宁

图片:来源网络

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com