为什么叫斯人(到底是是人)

最近,初中教材《孟子》“生于忧患,死于安乐”选段中的“天将降大任于是人也”这句话火了。在很多人的记忆中,不是“天将降大任于是人也”,而是“天将降大任于斯人也”。那到底是“是人”,还是“斯人”呢?

这“一字之差”,有一点儿莫名其妙地就成了一个热点,甚至逼得人民教育出版社都要出官方声明了。我本来只是看个热闹,但没想到,有很多人发信息给我,问我到底哪个对。“水寒说语文”,就是要说语文的事儿,那我就从语文老师的角度来说说这个事儿。

首先,这关系到教材编写的问题。人教社声明没有任何一个版本的教材写成“斯人”,有喜欢刨根究底的网友也把各个版本的教材图片贴出来,可以证明人教社的声明所言不虚。

其次,这是个版本校勘的问题。有人把历朝历代的《孟子》的经典版本都找出来,有图有真相,依然是“是人”,而不是“斯人”。在这句话中并没有出现古诗文传播中常出现的“异文”的情况。

再次,这又是个传播学的问题。怎么就有那么多人记忆中是“斯人”,而不是“是人”呢?这就众说纷纭,没有一个确证的依据了。甚至有人搬出来量子纠缠来解释这种群体记忆的偏差,正应了流行的那句话:“万事不决,量子力学。”量子力学咱彻底不懂,所以也无从置喙。

我猜是在特定的某个阶段,受了某个影响力很大的人物的说法,或者流传广泛的文学作品、影视作品、甚至是流行歌曲等的影响,造成了这样一个记忆群体偏差的情形。但我不是研究传播学的,所以,没有兴趣,也没有能力去追溯这个问题的来龙去脉。

我还是从语文的角度来说一说这个问题。

从教材编写角度,当然要极为严谨,要选择最为权威的版本。从古籍校勘的角度来说,也应该字字必究。但从语文学习的角度而言,到底是“是人”还是“斯人”,其实并没有什么过度纠结的必要性。

实际上,“是人”和“斯人”都是“这人”“此人”的意思。两者意思基本没有差别。

“是”和“斯”都可以作为代词“这”来使用。这在各种经典古籍以及中小学的课文中,例子比比皆是。

既然是从《孟子》引发的问题,那就先看看《孟子》。

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚也利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

(句中“是”都是代词“这”,在翻译中再增加“是”作为判断动词,那是语句表达通顺的需要)

由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(“是故”就是因此的意思,拆解开来,“是”还是“这”的意思)

狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发;人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之,曰:‘非我也,兵也。’王无罪岁,斯天下之民至焉。”

再看《论语》,其中也有很多“斯”或“是”当“这”的意思来用的例子。

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

伯牛有疾,子问之,自牖执其手,曰:“亡之,命矣夫!斯人也而有斯疾也!斯人也而有斯疾也!”

孔子谓季氏,八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。

子曰:“富与贵,是人之所欲也。不以其道得之,不处也。贫与贱,是人之所恶也。不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”

其他文学作品中,“是”和“斯”解释为“这”的例子也比比皆是,我仅举千古名篇中的几个例子。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?——韩愈《马说》

斯是陋室,惟吾德馨。——刘禹锡《陋室铭》(这句中的“斯”是“这”,而“是”则是判断动词)

“登斯楼也,则有去国怀乡……登斯楼也,则有心旷神怡……”——范仲淹《岳阳楼记》

“微斯人,吾谁与归”——范仲淹《岳阳楼记》

在诗歌中,更有很多用“斯人”的例子,最典型如杜甫的名句:“冠盖满京华,斯人独憔悴。”但在诗歌中,出现“是人”字样时,却常常不是作为一个短语出现的,而是“是”作为判断动词出现。比如,白居易的名句:“人言世事何时了,我是人间事了人。”

大约也是因为“是”和“斯”如此频繁地当成“这”的意思出现,然后才造成某种程度的混淆。

与此相类的情形,也经常成为热点。比如,古诗中的某些字的读音问题:是“远上寒山石径斜xiá”,还是“远上寒山石径斜xié”?古诗中的某些异文问题:是“白云深处有人家”,还是“白云生处有人家”?等等。

对这些问题,我的态度是,如果想知道来龙去脉,追问一下,研究一下完没有问题,但如果问我,“老师,考试时答哪一个才算对”,那就完全偏离了语文学习的正道了。

回到“是人”“斯人”这个争论上来,我的意见是你研究一下“是”和“斯”的字源,琢磨一下为什么这两个字会解释为“这”,多读一些经典,在具体语境中理解“是”和“斯”都是什么意思,甚至去探究一下“是人”和“斯人”哪个在经典中先出现的,都属于语文学习之一部分。

唯独有一种情况不提倡,那就是你只是纠结于到底是“是人”,还是“斯人”,我怎么会错呢,如果考试,我到底回答哪个是对的呢?这就完全偏离了语文学习的正道了。

与其纠结于到底是“是人”,还是“斯人”,对绝大多数人而言,不如好好再回顾一下,诵读一下《孟子》中的这段名篇有意义。

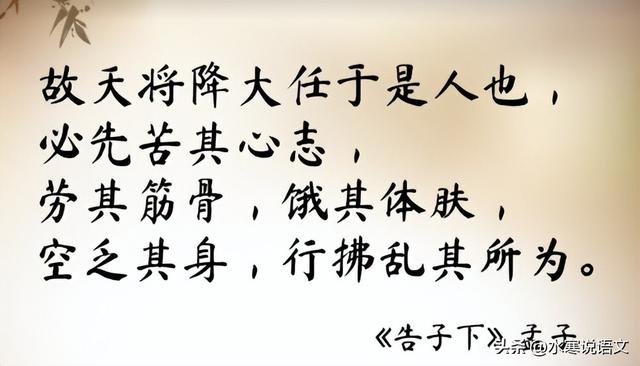

,舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改,困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com