总有人在离开总有人再也回不来(总有人想出去流浪)

这是一个关于流浪与回家的故事。

过去十几年,摄影师陈亮辗转湛江、西安、广州、无锡等地,拍摄了许多照片。回顾过去,他发现自己一直在寻找栖息地,一个是真正的、居住的家,一个是内心的家、精神的归宿。

2003年,陈亮第一次离开家去流浪,20岁的他离开故乡东海岛,远赴西安求学。抵达西安那天,下着小雨,他挺失望的,学校怎么这么小,西北菜怎么这么重口,三个月没怎么吃下饭。故乡东海岛不同,它有延绵的海岸线,茂盛的植被,肥美的海鲜和柔软的沙滩,他是在广阔的天与海之间疯跑着长大的。当时,海岛的孩子只想着去外面的世界看看。

大三那年,他放弃足球专修,开始摄影,跑到广州当了一名实习摄影记者。他穿梭在广州大大小小的街道,观察那些与他相同的异乡客,记录了一些住在大桥下的流浪者。大学毕业,他到了江南,住在无锡清名桥边的弄堂,记录下弄堂作为老无锡人家的最后样子。流浪至第六年,生活并不顺遂,他感到痛苦又无力。此时,太湖拯救了他,他开始环着太湖摄影,看到了一些和他一样将自己交付于太湖的漂泊者。2014年,当得知东海岛即将面临工业化改造,填海造厂,他决定结束流浪的日子,回到故乡。

彻底回家之前,他又在广州、上海等地拍摄了一组名叫《流浪人间》的作品,记录了流浪在城市之间的人们。那年夏天的一个晚上,他正在扫街,突然听到一个男人大声唱着,流浪的脚步走遍天涯,没有一个家。

这也是一代人的命运。过去几十年,中国经历历史上最大规模的人口流动,人们在城市和乡村之间变换,却总有一种漂浮在空中的挣扎与慌张。

现在,陈亮在湛江一所民办高校担任摄影专业老师,与00后的孩子们在一起,有课时开车跨海过去,没课就待在岛上,拍摄或者挑选旧照片,有时候捣鼓自家种满龙眼、黄皮、木瓜、香蕉和菠萝蜜的院子。晚上睡觉时,偶尔会闻到附近工厂散发的刺鼻味道。妈妈仍然不理解他为什么回家,在故乡,有时他被人觉得像个怪物,但这又是他现在所能想到的最妥帖的生活。

流浪,回家。陈亮始终在探讨这些问题:人为什么流浪?人又为什么回家?人流浪的时候会找到家吗?人回家的时候是不是也可能在流浪?

以下是陈亮的讲述——

文|赖祐萱

编辑|槐杨

图片|陈亮

1

2006年的一天,我在珠江边上闲逛,走到人民桥。人民桥是广州一座跨越珠江两岸的桥,也是重要的主干道,流浪汉、站街女、摆摊小贩,很奇怪,各种各样的人都往那里跑。很偶然地,我看见桥底下挂着很多衣服,感觉是有人住在那里。

那时桥上全是机动车道,电动车摩托车都不允许上桥,行人更不可能,我只能沿着桥墩爬下去。桥挺高的,我胆儿大,挂着焊的杆杆溜下去。你知道我看到什么了吗?一个流浪汉躺在桥底下,翘着腿看报纸。

桥上汽车轰鸣,嗡嗡作响,一个无家可归的人,在桥底看报纸。我震撼了。他看到我,特别紧张,直接举起一把刀,你出去。我知道我侵犯他的领地了,那是他的家,我是个外来者。

2006年7月29日,广州人民桥底,桥上不停轰轰响,桥下一位男子安静地看报

那段时间也是我流浪的开始。我出生在湛江一个名叫东海的岛屿,从小喜欢在海滩边踢足球,想成为足球运动员,高考报了西安体育学院,觉得西安古城很有文化,特别想去。上了大学,才发现我这种不是从小接受专业训练的人,毕业最多当个教练,可是那时我年轻,觉得人活一辈子,总要在地球上留点痕迹。

在西安的一个4月,我拍了一张人们排队坐公交看桃花的照片,那时只有一趟车到西门城墙,大家自觉地排长长的队伍,来一辆上一辆。我觉得,西安人怎么这么文明?现在看这张照片,会想起那个时代人们的服装,人们的状态,人们的热情和笑容,还有四四方方的绿皮公交车。一个时代有一个时代的审美,过去了就是过去了,但照片可以记录下一切。

我开始学摄影,其实就是没事出去扫街。花两块钱,坐公交到处游荡。有时候背着包从西安出发,走到边远的乡镇,路上看见车就招手拦,晚上睡窑洞,饿了走到村民家给人10块钱,他们会给你下碗面。

大三暑假,我到广州找实习,很幸运,我成为《羊城晚报》的摄影实习生。第一个月,我独立署名发表了17篇报道,稿费够养活自己,我时常睡在报社,随时待命跑突发,半夜我要么在突发现场,要么在医院,要么在派出所。那是一段自由又美妙的日子。明明广州不是我的家,但感觉到精神上特别满足,特别充实,真正在活着。

也是在那段时间,我遇到桥下的流浪汉。我赶紧跟他解释,我是大学生,来做摄影实践,他才放下刀,慢慢和我聊起来。后来那半年,我经常去找他,背着双肩包,从桥墩滑下去,动作越发娴熟,我们关系也变得紧密。一起去吃饭,一起在桥下、珠江边逛逛。后来,我知道了他的故事。

大叔姓毛,家境挺好的,父亲是干部,妈妈是老师,有个女儿在上大学,跟我差不多大。这样的人怎么会流浪呢?他说,他不是广州人,改革开放后都听说广东有钱,想来发财,但来了之后,他发现别说发财,不如意一件接一件,日子越过越糟,婚也离了,和父母闹得也很僵,渐渐也不跟家里联系了。他在广州流浪,发现了人民桥底,对他和其他流浪者来说,这是个好地方。不像马路上人来人往,会有城管赶他们走,桥墩只是有些吵闹,但很私密,很安全,很独立,不会有人来偷东西,是一个完全属于他们的场所,是最像家的空间。

他有了自己的家,还有了几个家人,都是因为各种各样原因流浪至此的人,他们相识十几年了。毛大叔的朋友王先生来自山西,42岁,自称在初二时写过一本短篇小说《冷暖人间》,当地出版社发行了5000册。24岁离家后,他再也没有回去过。

毛大叔的生活很规律:每天早上四五点,拿个小电筒到珠江边上捡垃圾,字画、钟表、夹克、椅子、玉佩,什么都能捡到。天蒙蒙亮,他拿着东西到珠江边鬼市摆摊,赚点钱,然后回到他的桥底,他的家。

他睡在桥墩下铁架上,长10米,宽0.6米的铁架可以睡好几个人。因为清晨捡垃圾,他们起得都很晚,我一般在中午或下午去见他们,偶尔带点零食去。白天他们也没什么事,就是在广州晃荡。我们在路边吃5块钱的盒饭,挺难吃的,感觉有时候饭菜都是馊的。洗澡也需要时机,江水涨高了,才能用塑料桶打一桶水上来。但他们并不在意。他们都很高兴找到了这里,既省钱又暖和,还没有人打扰。

我记不清毛大叔为什么不工作了,也许是习惯了流浪,习惯了自由的、散漫的生活吧。他偶尔还跟女儿打电话,其他家人不联系了。我鼓励他,应该回家去看看。他说,年轻的时候出来,飘荡了几十年,现在老了,挺自卑的,觉得没脸回去见家人。

因为他,后来我又认识了其他流浪者,拍下了他们的故事。他们都挺善良的。一般人不会给你拍的,也不愿意把心思告诉你,可他什么都跟我说了,还让我进入了当时的他的家。毕业后有段时间,我住在广州城中村,每天坐地铁挤不上,我就在站台上听歌,等三四趟车,等所有人走了我再上去。我经常深更半夜睡不着觉,和周围的环境格格不入,那时候我特别能够理解那种流浪感。

最后一次见面,我们分别的时候,他送给我两个木屑化石玉佩,都是捡来的,很漂亮,一小块木屑裹在琥珀色之中,阳光照着会闪闪发光。那段时间,这个玉佩我一直都戴在身上,踢球也戴着,看见就会想起他。遇见他,让我觉得,任何人都有自己的故事,都值得尊重,无论对方贫富与否,都应该善良、质朴、平等地看待他们。大叔也让我看到,流浪尽管有些孤独,但不一定痛苦和不堪,它仍然可以是一件很自由、很浪漫的事。

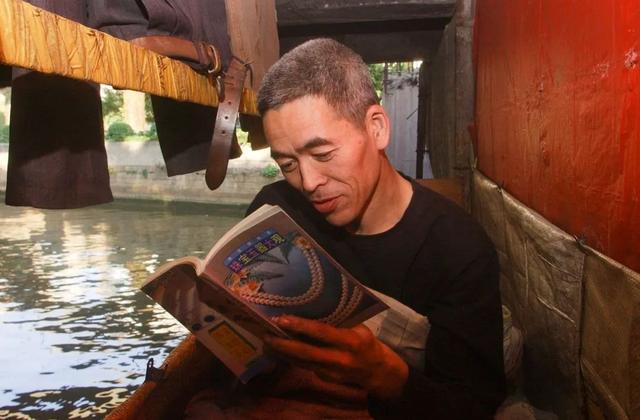

2006年12月19日,广州人民桥底,王先生在家里看《珠宝玉器大观》

2

后来,我也像大叔一样,开始了我的流浪人间。

大学毕业后,我阴差阳错没能留在广东工作,去了无锡《江南晚报》当摄影记者。在无锡,我就是一个异乡者,租的第一个房子在清名桥旁边的弄堂里。对,就是现在那个很有名的旅游景点。

我赶上了它从弄堂到景点的转折点。那时,我租在二楼,小小的卧室,边上紧贴着厨房和卫生间,一个月只要500块。我每天骑着小车瞎逛,跑遍了无锡城的角落,那时有个很强烈的感受,整个无锡城到处都在拆迁,尤其是我生活的弄堂。

有两种说法,一种是旧城危房改造,一种是新城来了,拆旧建新。有多冲击呢?每天醒来,我就能看见出租屋门口的弄堂在敲敲打打。而这些一百多年两百年的老房子被拆完后,工人们模仿老屋,建一个新的,再把它做旧了。非常荒诞:你眼见着这条古街拆完了,再重建,搞上油漆,就叫清名桥古运河历史文化街区。

历史的江南正在消失。我想,这个东西太重要了,怎么没有人记录一下呢?2007年开始,我带着相机,开始拍弄堂,当时的设备很差,对焦慢得很,浅景深会跑焦,只能用深景深,不是刻意,但我被逼得拍成这样,去关注每一个细节。

后来发现,那些细节已是江南最后的生活日常。

江南弄堂的清晨从刷马桶开始。屋里没有厕所,居民们都去公厕倒马桶,刷干净拎回来,整整齐齐晾在巷子里。还有专门帮人刷马桶的人。吃完早饭,老人们忙着锻炼身体,舞刀弄剑,孩子们赶着上学。上午去露天菜市场买菜,中午做饭,洗衣,没事喝点茶,睡个午觉,午后的弄堂最安静。傍晚孩子们回来了,老人们在巷子里下棋聊天,孩子打闹嬉戏,晚饭后三三两两走到清名桥散步,一天就过去了。那时清名桥少有游客,桥上聊天的、乘凉的都是居民,他们在弄堂里缝被子、补鞋子,在桥上晾晒洗干净的被单。

大通弄有个大爷,用煤炉烧水总是冒浓烟,他就在烟雾缭绕中熏得睁不开眼。他孙女上学都得捂着嘴跑出来,好玩得要命。给他拍照后不久,大通弄就拆了。界泾桥弄里住着两个年近百岁的老奶奶,她们喜欢坐在弄堂里说悄悄话,嘴贴着耳朵那么说。那时候,看到我,总是招呼,小陈又来拍照啦,进屋吃饭呀。

弄堂里的大爷们。

现在,想要进入一个家变得特别困难,因为疫情,也因为人们对自己私密空间、对自己的保护意识变强了。但在弄堂生活的那几年,认识一个人,进入一个家庭,是很容易的事情。

我在桐乡濮院遇过一个独居老人,他的家挂满了各种锅具和老物件,桌上大大小小的热水瓶。还有一个穿衬衫西裤皮鞋的大叔,当时我没在意,这几年才觉得他的照片怎么这么好,能看到一个江南人的文雅和傲气,盆景的茶壶和花朵又是独属江南的精致。还有一户在江阴的人家,世代学医,三百年的老屋就要拆了,他们家的墙上挂满了老祖宗的照片,大厅里还种着灵芝。

最令我难以忘怀的,是这群人被迫离开弄堂、离开家的瞬间。2009年11月22日,那是一个周日,无锡天气晴朗,清名桥沿河14号居民曹听生一家搬家了。

桥头的老屋,曹家已经住了一百多年。曹太太不愿意走,她小时候就在清名桥,嫁到曹家后也住在这里,她想一辈子住着,住到最后。但没办法,为了配合古运河历史街区改造,他们不得不离开。60多岁的老夫妇,什么都舍不得扔,衣柜、桌子、缝纫机都要搬走。这些家具也不知何时到这户人家,现在楼梯太窄,门太小,都出不去了,他们从二楼窗户把柜子托出来,下面有人接着。家当一件一件堆在桥边,木圆桌、藤椅子、花棉被。屋檐已经挂上印着清名桥古运河的红灯笼。一个时代结束了,另一个时代、一种生活方式开始了。

2009年11月22日 无锡清名桥沿河14号居民曹听生一家 为了配合清名桥古运河历史街区的改造 开始率先搬出部分家具

那天,曹听生把孩子们都叫回来,在老祖屋吃了一个团圆饭,他们喊我去吃,我不好意思,没去。当时没有想到应该给他们留一张家族合影,非常非常遗憾的。现在,我也不知道他们去了哪里,听说搬到了挺远的地方。曹家旧址现在是最著名的景区,对面开了家民谣吧,小河、周云蓬都来过。再往前,商业味道更浓,很吵很闹的酒吧、网红餐厅,尽是一些娱乐场所。

我挺不能理解。弄堂的灵魂就是生活,居民全部都赶走了,历史在哪儿了?文化在哪儿了?生活又在哪儿了?有年过年我没回家,拍摄返乡的弄堂年轻人。我以为弄堂过年会特别热闹,结果那里冷冷清清,一片寂静。很多子女都住在城里,过年回来看一眼,吃个饭就走了,或者把爸妈接到香满楼摆一桌,连家都不回了。

我突然发现大家对家的理解不同了,可能年轻人觉得逃离这里是一件好的事情,流浪在城中央似乎比挤在小小的弄堂里更舒服。留在弄堂里的往往是一对一对夫妻,也有人老伴儿去世了就独居,即使孩子们都走了,他也守着这个家。他们觉得这里才是家。

弄堂生活。

3

《江南弄堂》获得了很多荣誉,渐渐有人认识我,夸赞我。如果继续拍弄堂,是保险的,可难道一直这样拍下去吗?不行。我写了一句话贴在床头,你要否定自己,只有否定越彻底,才能改变越彻底。

那是我最颓废的一段时间,我做摄影记者是比较理想主义的,我在敬老院做志愿者,发现陪伴老人最后一刻的大部分是护工,老人紧紧握着护工的手就闭眼了。有些老人去世了,孩子才来。有的只见钱,不见人。我调查了无锡十几家敬老院,拍摄了一组照片,希望通过摄影发声改善他们的环境,但是报社没让我发。我还拍过一个瘫痪的厨师,他妈妈每天用绳子牵着他走在弄堂里,想让他重新学会走路,报社也不让发,说这样的事情太多了。我觉得理想有点破灭,又处理不好报社复杂的人际关系,流浪感特别强烈,特别难受。

当时,我需要一个信仰,一个自我救赎的途径,一个把自己代入其中的地方。

2013年春节,我没有回家,用年终奖买了一台胶片相机,开始拍摄太湖。到四月,我辞职了。领导第一句话问我,你跟爸妈说了吗?他们很惊讶,怎么会有人辞去这么稳定的工作?他理解不了我有多高兴。

拍太湖,是一个很纯粹、很自我的选择。我没有多少钱,公积金也就5万,加上卡里余额大概6万块钱,全部取出来,开着车上路了。没有工作,没有任务,什么都没有,只想着这棵树好玩,那栋废弃房子有趣,可以到湖边小镇吃碗鲍鱼面,也可以在小树林挂张吊床,吃着西瓜,听着歌睡午觉。或者什么都不做,只是在湖边发呆。有时错觉遥远的地方就是故乡,我还像小时候那样坐在海边。它特别像我的故乡,它很大,站在湖边一望无际,家乡的海也是一望无际。

太湖周边能抵达的地方,我几乎都去了。有一些城市有环湖路,有一些地方只能走小路,很像探险,不知道什么时候沿着细路就会闯进一个村落。你会看到很多有意思的东西,遇到很多有意思的人。

我遇过在湖边偷情的人。两个中年人坐在隐秘处聊天,双脚翘着的姿势、双手摆放的样子都一样,一双白色高跟鞋还放在桥头。那种状态一看就知道不是夫妻,老夫老妻不会这么甜蜜、这么腻。他们之间的磁场有一种特别的浪漫。他们完全没有想到我会出现,看见我拍照就走了。

桥墩上的人 2013 苏州太湖

还有躺在太湖草丛睡着的女人、独自站在假山上的男子、居住在帆船上的老人、戴着十字架的渔民、摘芦苇叶的阿姨、月亮下深思的大叔……印象最深的是一个叫陈燕(音)的女孩。

无锡太湖边,一道湖边堤坝是我的秘密基地,要走过一段狭长的水泥道,湖中央有个废弃的小平台,挺危险的,不小心就会跌落湖中。夏天我去游过泳,很舒服,到了冬天,我又想去看看。

天气很冷,湖边没有人,但刚下车我就听到了她的声音, 某某某,我已经不再爱你了!我恨死你!歇斯底里的声音,一会儿哭,又一会儿笑。我很慌张,赶紧跑过去,害怕她喊完就要跳湖了。她好像也发现我了,往回走,我们走得都很小心翼翼,然后在堤坝中间相遇了。我不好意思主动说话,反倒是她看见我笑了,你是不是怕我跳下去啊?我说,是啊,你要跳下去,我不得不下去救你,我最怕冷了。她又哭又笑,你放心吧,为这种人不值得。

她情愿把自己的心思交付给太湖。我没有问她的爱情故事,也不知道她后来有没有再来过这里。我只记得她说她叫陈燕,从外地来这里打工,现在,她要回去了。然后,她沿着湖走出去,不见了。

失恋女孩 2013 无锡太湖

除了这些人,一路上,也可以看到人类是如何破坏太湖,如何消耗它又舍弃它的。

我曾路过一个荒废的主题公园,听说当年建造花了不少钱,但那时,水中长廊已经长满了野草和苔藓,顶棚漏了,柱子变得斑驳。我爬到景区最高处,俯瞰公园全景,结果发现对面山上有很多红色屋顶,仔细一看,居然是个别墅群。

走进别墅群更令人震惊,十几栋三四层的别墅在山顶上荒废,杂草和树丛覆盖了它,楼里更是布满藤蔓和蜘蛛网。每栋房子里都有闯入者留下的痕迹:有的楼里有观音像,另一栋楼里有凤凰图腾,有女子肖像,有一句我爱你,有一只狗的尸体,还有一条长布悬挂在房梁上,像极了自杀现场。甚至还有一盆浸泡着没有洗完的衣服,旁边摆着一双鞋,似乎放了很久很久。

一栋荒废别墅的房间 2013 无锡太湖边

有时我觉得太湖已经不堪重负,人们假装看不见它的污染,看不见过度开发,照样去湖边搭帐篷,去湖边踏青。无锡每年都有樱花节,人山人海,大家会到鼋头渚看樱花吃湖蟹,而不知道鼋头渚旁边曾经的蓝藻有多么严重,湖水有多臭。前几年太湖禁捕了,不允许扔垃圾了,人们也不能再靠近湖边了。这也许是一种进步。

但是,太湖最美的地方就是它的原始和自然。森林,生灵,湖水,没有改造过的东西才是最美的。我记录了那个时代的太湖——在附近打工的异乡人们,结束一天辛劳后,可以和家人们骑车到湖边看风景。他们还可以在湖里游泳,在湖边烧烤、摘果、捕鱼,做着和故乡一样的事情。

过去拍江南弄堂是追着拍,生怕错过了瞬间,一天可以拍几百张。拍太湖时,换了中画幅胶片相机,胶片太贵了,手动对焦又慢,所以每一张照片都是我对瞬间谨慎的审视。不得不凝视它,不得不看着对方的眼睛,不得不打量它,再决定要不要与拍摄之物真正交往。

所以,太湖那组照片给人很宽广的感觉,那也是太湖的迷人之处,自由和天地。我在太湖边遇过一群羊,它们很悠闲地躺在那里,一直看着湖面,很安静。它们有自己的世界。我在那儿看了很久,此刻的我跟它们差不多,我们都是来看湖的,我们没有什么不同。

太湖是博爱的,不管人类怎么拆它,怎么建它,怎么摧毁它,它还是它。它包容我们,包容万物,你们人类想在这里哭就哭吧,想挖就挖吧,想在这里看风景就看风景,想在这里偷情就偷情,想在这里睡觉就睡觉,你可以与它对话,也可以什么都不说发呆,你可以跳进它游泳,你可以捕鱼,也可以躺在礁石上。

异乡漂泊多年,时常感觉真实的家离我越来越远了。内心没有安放之处,不管肉体在哪儿,灵魂也是在流浪。不愿意观察一块石头的美,不愿意看到一个水浪的美丽,甚至不愿意观察一个黄昏。拍太湖其实是找回野性,找回自己,找回我与世界的关系。我跳进太湖,浮在水面上,眼睛和鼻子露出来,只能看到天和云,我在太湖之中。是太湖抚慰了我,拯救了我。在这里我找到了精神之地,我不再为流浪感到沮丧和懊恼。它让我懂得宽容,懂得原谅。

2014年,宜兴太湖边休息的羊群2014年,宜兴太湖边休息的羊群

4

现在想来,如果我当时留在广州,不继续流浪,肯定买房了,娶妻生子了,最多换个报社,还是当摄影记者,生活不会有什么改变。但我来到无锡,各种事情逼着你改变,没有那段流浪,我不会决定拍太湖,不会找到自己的精神领地,也不会知道摄影的天地如此广阔。

2013年10月,环太湖走了七八圈后,只剩下几千块钱,我觉得是时候回家了。一百多本摄影书送朋友,装了些衣物和行李,开着我的小奥拓回到了湛江,然后又离开。2016年,我又一次回到湛江,直到现在。

湛江仍然市井,还有很多传统的、朴素的经营方式,比如七八个人骑着三轮车拎着竹笼子在街边卖鸡,热气腾腾的早餐摊,提着猪肉的居民,街边拉脸毛的小摊,专门修理雨伞的地方……还有街边的迷你裁缝铺子,当地妇女戴着大沿白帽,坐在路边,面前摆一台缝纫机,街边就可以改衣服做衣服。小店老板要外出,不会打印一张白纸黑字公告敷衍你,他们觉得不够庄重,不够严谨,非得找写书法的郑重其事用红纸写道,有事外出,休息5天,写完还要放在太阳下晾干,特别生动。

很多熟人、很多邻居、很多朋友在市井中相逢。它是一个充满人情世故的地方。市井应该像贾樟柯电影一样,吵吵闹闹,杂杂乱乱,有一种自由,野长,鲜活,无序中又有自己的道理。但是,这种市井正在非常快速地消失,服装批发市场人变少了,有阵子村里都不让养鸡了,说是太脏了,要搞新农村。东海岛也面目全非了,儿时的海滩、山林和村庄都不在了,说是要建设工业新城。一系列拆迁、填海、造厂,有时有些工厂还在偷偷排放,天空密密麻麻全是烟,我觉得,再这么建下去,东海岛就不是东海岛了。

2017年春节,农历正月十六,游神队伍经过东山老街,当天湛江东海岛东山圩年例,举行隆重的民俗文化巡游活动

我开始拍摄《故园》,其实是故园最后的影像。我拍外婆家,外婆家拆掉了;我拍小时候摘野果的地方,也没有了;我拍妹妹的传统婚礼,她的家也消失了。

在很多城里人看来,东海岛是个荒芜之地,流放之地。这里仍然崇拜各路神明,有神婆神庙,还保留着许多祭祀风俗。每次一艘新船入海都要进行祭海仪式,逢年过节还有很粗犷的人龙舞,一只蛇不小心被车碾死了,人们会把它挂在路边祭祀,告慰它的离去。岛民们表面彪悍,其实很良善,又特别崇尚自由,不喜欢那些规矩。我骨子里可能也是这样的人。可是,随着一切朝着城市化、工业化高歌猛进,过去的东海岛也会成为一个过去。

每天我都在岛上走来走去,有一天,走进同学的老屋,我发现他把很多照片都扔了。都是我们小时候的照片,毕业照,以前的学校,小时候的我们。它们泡在老屋的泥里,有些都被污水弄脏了,我捡起来,带回家。后来我又去了大伯的老宅,走进去更惊讶了,两相框老照片竟然都挂在墙上。我看到大伯年轻的样子,看到堂哥堂姐年轻的样子,还看到了堂弟年轻的样子,看到了那个充满了浪漫与理想的年代。老屋都是瓦房,时间长了没人打理,屋顶都塌了。一个荒废屋子的墙上挂满了一个家族的回忆,却没人在乎。

我问堂弟,照片怎么都没人拿呢?他说,管这个干嘛呢?他们不是不在乎照片,而是不在乎以前的情感了。我觉得不可思议,人怎么可以丢掉自己的记忆呢?我把那两个相框都拿回家了。

大伯搬离村庄后老屋里遗留的相框 2018 湛江东海岛

那时我才发现,东海岛已经变了。大家都想着怎么进城,怎么发财,怎么赚更多的钱。老房子还要它干嘛呢,赶紧到城里买房,在村里建新的楼房。我从无锡回来,搬到岛上住,大家都觉得我是怪物。我妈觉得特别丢人,她认为一个人应该很有钱才会回家。

那感觉奇怪极了。在东海岛的我,很像我曾经拍摄的城市流浪者,他们在某处,可又不在某处,割裂和悬浮感总是存在。我回家了,可是感觉还在流浪。

5

回顾十几年的拍摄历程,忽然发现我一直在寻找人的栖息地,一个是真正的、居住的家,一个是内心的家,精神的归宿。所有的作品,一切的一切,落到最后就是两个词——流浪与回家。我始终在探讨这些问题:人为什么流浪?人又为什么回家?人流浪的时候会找到家吗?人回家的时候是不是也可能在流浪?

我拍下了自己所有居住过的地方,所有的我的家。第一张照片是在江南弄堂,那个住了将近五年的房间。离开的时候,我回头,看到墙上贴满了我的东西,被胶条贴住的棕红色窗帘,挂在墙上的瓶起子,床头放着的《摄影的智慧》,还有贴在床头激励自己的大大小小12张便签,我依依不舍,给它摁了一张。

还有一张,拍的是另一个租来的房子,是房东夫妻当年的婚房。我去参加朋友婚礼,朋友把捧花送给我,希望我沾沾喜气,我把它放在出租屋的桌上,一直放到我要走了。它自然枯萎了,我才发现,桌子左边是男主人的照片,右边是女主人的。

同事结婚当天送的花。出租屋桌子上还留着房东朱明囡夫妇的照片,据说这房子是他们当年的婚房 2014 无锡

后来,我又经过了很多出租屋,不断地租房子,同时,因为我不在家,我爸把我的那一层楼全部租给别人。特别有意思,我们不断在漂泊,别人也不断在漂泊,我们不断在换家,别人也在换家。

这可能是我们这一代人的命运,从一个城市到另一个城市,从一个村庄到另一个村庄,从一个故乡到另一个故乡,永远在搬家,换房子,我们的家成为别人的家,别人家又成为我们的家。我们的故乡成为别人的故乡,别人的故乡也可能成为我们的故乡。

一个年轻人在大城市生活,回到出租屋,并没有回家的感觉,因为心在流浪。你知道自己不归属于它,但也好像不归属于故乡。即使回到故乡,你的生活方式已经跟故乡不一样,别人不接纳你,你也没法让别人接纳自己。你是很慌的,你不知道落在哪里才好。

我意识到,人总是需要一点什么来自我救赎。

父亲是个船长,跑广州到香港的货船。从我有记忆起,他每次都是穿着西装,拎一个皮箱,就离开家去广州了。一去就是一年半载,有时候两年才回来一次。我印象特别深,他每次回来和妈妈聊天,能聊几天几夜,好像他们的话说不完。我似乎从没问过父亲过得如何,我对他漂泊的人生一无所知。后来他退休了,回到故乡,刚开始几个月很好,半年就不行了。他适应了海上的生活,不知道怎么跟别人去沟通,他和我妈刚开始还挺腻,后来经常吵架,最后都不住在一起了。他的生活方式,他的习惯,他所有的一切都跟我妈完全不一样。

我特别能够理解他,父亲是这样的,我也不过重复了他的路。

彻底搬回湛江前,我拍了一组照片,取名流浪人间,记录那些在城市游荡的人们:在饭店门口抽烟的帮厨阿姨,穿着不合身西装行走在街上的白领们,坐在母亲运货车上的娃娃们,在大桥上铺着凉席睡着的流浪者,酒场里弹吉他的女孩,在广州站帮人运行李的工人,在高楼大厦前一片荒地上搭了简易居所的人……

拍摄他们的时候,我一直在想,什么是家呢?人类用金钱建造、堆砌了一个个小小的方格,并把这样的与他人隔离的小方格称为家。我们从出生起就住在这样的小方格里,直到死去那天,又住进另一个小方格。

我想用照片记录下有关我对流浪的感受,你会发现,不管走到哪里,或者不管在哪里,总有人想出去流浪,也总有人想要回家。人的一生注定漂泊,这是宿命,而回家也并不是流浪的终点。

「流浪人间」中的部分照片。

最近,我在拍摄一个新的作品。我穿着父亲当年的西装,拿着他的皮箱,在整个东海岛上行走,回到老屋。我站在被推倒的房屋废墟上,站在村庄的溪流边,站在巨大的香蕉林里,想象当年父亲离家的心情。我以父辈的身份来告别吧,父亲代表我,我以后也会成为父亲。望着这一切,我在心里默念,再见了,故乡,再见了,我的海岛,再见了,我的过去。

那些还在异乡流浪或者精神流浪的年轻人该怎么找到自己的家呢?在这点上,我跟以前的态度有点不一样了,不必回到故乡吧。故乡回不去,就真的回不去了。最重要的是,找到家人,找到爱人,找到同行者,还有自己的热爱和追求。

有了爱就能建立一个家,建立一个家之后就可以落地生根,时间长了就是故乡。我想过,如果遇到一个很爱我的姑娘,我也爱她,我可以跟着她,去哪儿都无所谓,有她的地方,就是家。

对了,我还想说的是,那个睡在广州人民桥底下的大叔,后来也结束了几十年流浪生活,他说,要回北方寻找他的家人了。不知道他现在过得怎么样,是不是真的回家了。

2021年11月14日,湛江东海岛,海边一棵木麻黄树。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com