早期中山国(一群被华夷之辨套路的蛮子)

在古代中国,华夷之辨一直是一个经久不衰的话题。简单来说就是区分奉行华夏正统的文明与不论发展程度如何都不属于华夏文明系统的其他人等。

春秋时代的文化大咖孔子曾经给出过一个非常明确的鉴定标准:

那就是以文化而非血统本身来作为鉴定的界限。

之所以这么说也是有其深层次的历史原因的。

先秦的华夏文化成型,基本仰仗周人入侵殖民中原等地区后形成的一种新文化。而原本就不属于周人系统内的楚人强行凑了进来,基本已经得到了一定的肯定。

原先接受商的霸权的那些部落与方国,也纷纷被纳入这个体系,包括前商贵族建立的宋国这样的诸侯国。

随着气候变化,不断南下的戎狄部落也在一番挣扎后被尊王攘夷的诸侯们逐一征服,成为了华的一部分。

所以如果要按照血统来分华夷之辨,恐怕就是典型的自讨没趣了。

不过,华夷之辨依然可以作为一种政治正确和宣传攻势来施加到某些出生不好的国家头上。不论受害者到底多么虔诚,都会因为不够强大而遭受灭顶之灾。河北地区的中山国就是这么一个可怜的典型。

【1】虔诚的白狄

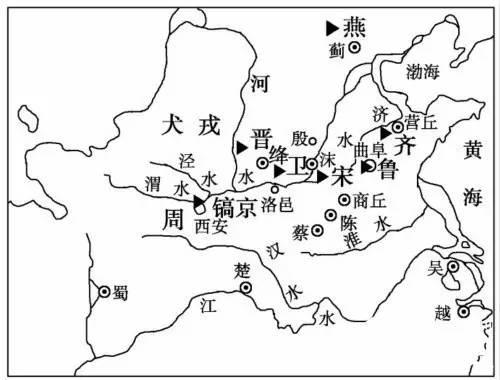

中山国本是白狄的后裔, 初名鲜虞, 后来才改名为中山。提起狄人来, 在春秋时代一度令人闻之色变。春秋初期狄的势力颇强,“南夷,北狄交, 中国不绝若线” 使地处中原的华夏族被分割、被逼迫, 处境十分狼狈。

公元前7 世纪的后半叶, 狄发生内乱, 分裂为赤狄和白狄。后来白狄在今河北省西部一带建立了鲜虞、肥、鼓三个国家,三国的劲敌是晋国, 而三国中能够跟晋国抗衡的只有一个鲜虞, 肥和鼓都不过是鲜虞的附属国。后来后肥、鼓为晋所灭, 鲜虞击败来犯晋军后迁居中山( 今河北唐县境) , 联合其它白狄部落遗民初建中山国。

作为一个主体是白狄建立的国家,中山人可能一直希望融入中原,与其他列国平起平坐。 在前6--4世纪北方游牧民族与农耕民族分野的大时代背景下,这样的举动无疑使其在政治也在文化上变得更加孤立无援。

就是到了春秋晚期,华夷之辨已经日趋模糊不被提起,中山国依然被区别对待。为了融入华夏,中山国甚至与原先的华夏族不断通婚,从而将王族变为了姬姓。也就是西周王族的姓。大名鼎鼎的晋文公的母亲就被叫做白狄狐姬 “狐姬。1978年平山墓出土的中山铜钺上的铭文是“中山侯”,根据周代的礼制,少数民族君主再强大都是子爵,而中山君主的称号是周天子的亲属子弟们的侯爵,这就进一步说明了中山人融入华夏的程度。甚至可以说与周王室都有血缘联系。

因为君主有宗周血统,所以他们对于融入中原的主流文化更有了强烈的向往。只不过在尔虞我诈的先秦时代,这层政治正确并不保险。

【2】第一个儒教国家

由于在白狄南下的时代,游牧文化尚没有在中国北方很多地区站住脚跟,所以南下的蛮族大部分都比较习惯偏定居的生活方式。那些坚持在原先的家园死守的戎狄,最终将日益衰落,成为逐渐崛起的游牧文化的入侵和同化对象。而如果南下中原,继续过定居生活就理所因当了。于是,戎狄出身的中山人修筑长城、定居、务农、使用青铜礼器等情况看,这个民族最终完成了融入华夏之路。

甚至,中山人都开始用华夏文化作为舆论武器,对“不用礼义,不辨逆顺”的燕国发起攻击,完全是打着替天行道的幌子。这种说辞是不是很眼熟呢?没错这就是孔老二一辈子不断游说的那一套儒家学说。当以重塑周礼为一生所求的孔子在各个苗红根正的华夏诸侯国碰了一鼻子灰后,一个蛮夷出生的国家却将他的理论奉为国家战略路线。这是不是一种讽刺?

儒家一直以来以归化戎狄为大任,认为再偏僻的简陋之所,只要懂的文化礼仪的人去教化,就能改变他们,不存在地域僻陋的问题。也许正是怀着这样的同化外族的自豪感与使命感,儒家学者与迫切希望得到中原肯定的中山走到了一起,形成了奇葩的一对组合。

经过伐燕战争,中山国的相邦司马赒受到周天子的赏赐,中山国受到诸侯国的肯定,进一步密切了和各诸侯国的联系。这也许给了他们以宽慰,但是这样做的结果是中山王罾之后的国君过于尊崇儒学,并把“国无事不用力”、“有难不被甲”的贤士抬到了重要的位置,结果造成中山国军事力量下降,“夫好显岩穴之士而朝之,则战士怠于行阵;上尊学者,下士居朝,则农夫惰于田。战士怠于行阵者,则兵弱也;农夫惰于田者,则国贫也。兵弱於敌,国贫於内,而不亡者,未之有也,伐之不亦可乎?“

君主摆出一副慈眉善目、仁政爱民的模样,善待穷人,礼贤下士,但宠幸有虚名而不务实的文人,耕种的人就会懒惰,战士怯懦贪生,一个位于四战之地的国家居然不居安思危,崇尚武功,这其中有儒家对于尚武的戎狄的软化。

更有国君昏聩的提倡,“专行仁义, 贵儒学, 贱壮士, 不教人战!”

结果任用儒家治国的后果是灾难性的,儒家的那一套与战国激烈的时代大背景格格不入,这样治国,只能陷入在内忧外患,自取灭亡。这是不是一种莫大的讽刺呢?

【3】军国来袭

公元前453年韩赵魏三家分晋,随后魏国凭借其雄厚的实力成为战国七雄之一并一度成为霸主。雄才大略的魏文侯就想拿下中山国了。熟悉历史的朋友都知道春秋战国时代以来主要强国都奉行什么样的国家政策,大致都是一个个程度不一的军国主义体。

终于魏国以不满戎狄使用华夏诸侯的公爵爵位为由,公元前408年,大将乐羊率兵北上,开始了进攻中山的战争。这样似是而非的理由,足以让那些入土的历代中山国王泉下吐血,全是套路啊!

魏国、中山国之间国力对比悬殊,但这场战争却出现乐羊食子的惨剧,中山君烹乐羊子而遗之羹希望打击魏国主帅的士气,“乐羊坐于幕而缀之,尽一杯”,而且战争持续了三年之久。一方面由于魏国越过赵国远途作战,兵员供给相对困难,另一方面中山国军民在生死存亡之时奋起反抗。因此经过三年时间,中山国最终被魏国所灭。

后来中山国利用魏国与赵国反目撕逼的机会,摆脱了魏国的统治并复国,国力逐步增强。复国的中山国马上将儒家学说抛到一边,大力兴建长城,抗击赵国入侵。随后从中山复国到齐魏马陵之战前的40年里中山国对外保持中立,利用魏国-赵国-齐国三个大国之间的矛盾博弈,为自己谋求了平稳发展的近半个世纪时间,为后来的登场积蓄实力。

公元前332年,利用齐国与魏国联手进攻赵国的机会,中山国抓住机会再次登台亮相。攻入赵国境内的中山国军队,引河水围攻赵国的鄗邑(河北省柏乡县北),引得赵国大为震动。后来的赵武灵王时代,都觉得这是“先王耻之”!

【4】盛极而衰

元前 323 年, 由魏国犀首( 即公孙衍) 发起倡议, 联合韩、赵、燕、中山几国共同“相王”( 即称王) , 以抵御秦、齐、楚等大国的侵略,同时鼓动中山称王。在称王的诸侯国中,齐国从实力不强、也是其曾经的盟友中山开刀,放话道“寡人羞与中山为王”、“闭关不通中山之使”,可是中山王不顾齐国反对依旧称王,并利用一系列外交辞令保住了自己的王位,为了一个虚名而开罪可靠盟友,实在不明智。在这其中,中山国的死敌赵国居然一反常态地帮助其称王,想挑拨其与齐国的关系,“燕赵果俱辅中山而使其王”,图虚名的结果是与传统盟友关系受损,“去齐而亲燕赵”。

在这样的背景下,中山国也许是希望讨好齐国,于是参与了其伐燕的行动,但殊不知这样一来,又得罪了助其称王的燕国。四面楚歌的境地已经不可改变。对于中山国最为忌惮的赵国则迎来了自己历史上最重要的一位君主---赵武灵王。他的继位注定了赵国与中山国最后摊牌的开始。

面对赵国的大兵压境,已经不可能获得外援的中山国进行了可歌可泣的抵抗,并且在一开始表现不俗。然而面对在公元前305年已经经过了赵武灵王开始的诸多改革,赵国的军事实力也是今非昔比。

纵然中山国的军队可以做到“衣铁甲操铁杖以战, 而所击无不碎, 所冲无不陷,以车投车, 以人投人。”也是无力回天。赵武灵王亲率大军,赵招、许钧、公子章分别率领右路军、左路军和中路军,所向披靡,中山王被迫割地求和,紧接着赵武灵王二十三年和二十五年进攻中山,占领中山国的大片领土,使赵国疆土北与燕国相接,西至今内蒙古呼和浩特市和包头市一带。

《史记 赵世家》记载惠文王三年,``灭中山,迁其王于肤施。起灵寿,北地方从,代道大通。”中山亡国,中山国君被迁于肤施。

【5】这是一个悲伤的故事

中山国的故事本身是很发人反省的。一个少数民族国家在逆境中崛起,几度兴灭,但最后在汉化过程中丧失了尚武的本性,为求虚名放弃了政治的灵活度,一国在对外交往中,对自己有清醒的认识、对于应当接纳何种文化、采用何种体制是所有文化落后的民族所必需的谨慎的问题。

孔老夫子郁郁寡欢,一直未难以真正实现儒家主张而苦恼,倘若他在天有灵,看到中山国的兴亡历程,又会作何慨叹呢?

同化外族的历史剧在北方舞台上还将一次次上演,被汉化的民族不是被汉人灭掉,就是被新崛起的游牧击败然后开始新一轮的循环,汉民族的阿q精神直到被更强劲的文明体系挑战时都异常强大。

春秋战国的一个特点是中原周边国家的冶金技术相当发达。吴越,中山都如此,光在青铜器、铁器的锻造上他们独具匠心,不输中原。北方各诸侯国中,中山国器具的艺术性和浪漫气息最为突出,与同时期奇幻诡异的楚国器物相比也毫不逊色。在金属铸造、玉器、漆器和陶器的制造技术上,中山国独具一格;在造型艺术上,中山之器保留了草原民族天马行空的想象,出现了大量圆雕作品,使其愈见豪放与鲜活;在器物装饰上,中山国器物在错金银及镶嵌工艺的普遍使用,是当时任何诸侯国所不能及的。

此时的中山与草原上的部族正通过玉石之路与欧亚大陆内部的广大世界进行着有机互动。从黑海沿岸到北亚高原上出现的极为一致的兽文金属器皿、短剑等文物暗示了跨越地区的高度统一性。这为我们反思文明标准提供了新的角度,毕竟,华夏族“吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也”是不是自负的过了头,反而容易阻塞进步的可能呢?

欢迎关注 最强冷吧众

原创作品,欢迎转发、评论

冷爷xhgame2012

看得爽,打个赏!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com