儒林外史四奇人共同特征(四宁四毋被严重曲解)

“宁丑毋媚,宁拙毋巧,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排。”傅山的“四宁四毋”,是被引用最多的经典书论之一。尤其是近年,它的被引用率登峰造极,这主要是因为“丑书”论者把它奉为圭臬。

但每当看到“丑书”论者援引“宁丑毋媚,宁拙毋巧”的时候,我就心生困惑。这种困惑不是因为看不懂“丑书”及其高深的理论,而是觉得“四宁四毋”被曲解和误用了。

讨论这个问题,首先要弄清楚“四宁四毋”到底是什么意思。“宁丑毋媚”就是说,宁可粗野不工也不要柔媚甜熟。这是一种“竞劣”的比较句式,是一种“两害相权取其轻”的选择。它不是要肯定“丑”,而是要否定“媚”。

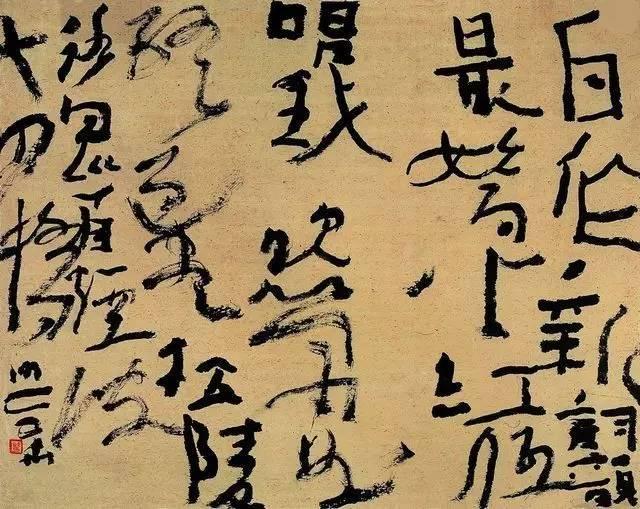

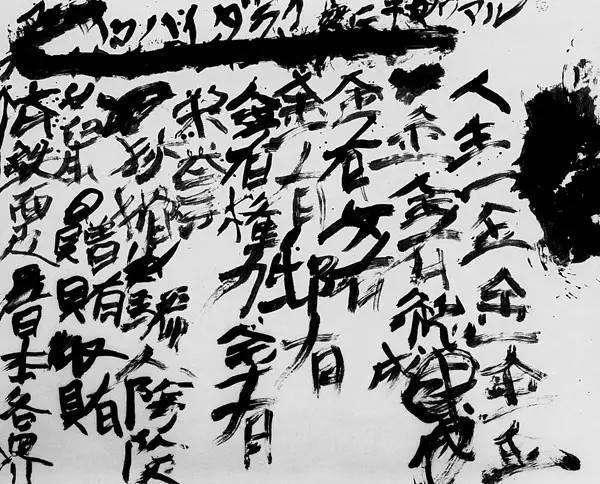

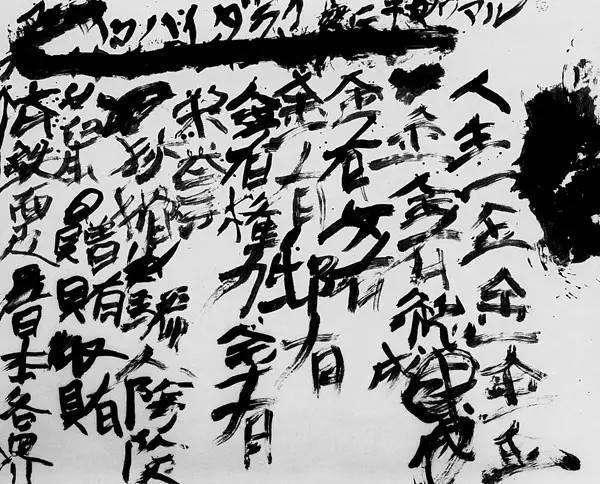

傅山书法

傅山在《散论》中说,“写字无美巧,只有丑拙。正极生奇,归于大巧,若拙已矣。”由此也可以看出,傅山并非排斥“巧”,而是追求“大巧”,即“若拙”之巧。看上去像是“拙”,实际上还是“巧”。寓巧于拙,拙而愈巧,此之谓也。从书法实践来看,傅山的书法虽然不合古法,却也谈不上“丑”。

忽略“四宁四毋”的语境及背景,有断章取义之嫌。如果再在四个“宁”和四个“毋”之间根据自己的需要选择,那就更不靠谱了。比如,“丑书”论者往往只引用“宁丑毋媚,宁拙毋巧”,做很少引用“宁真率毋安排”。所谓“安排”,就是刻意地造作。“四面停匀,八方俱备,短长合度,粗细折中”是一种安排,故意把字写得歪歪扭扭、支离破碎,也是一种安排。所谓“结体”,间架结构,就是就对笔画的安排。“平正”也好,“险绝”也罢,都是“安排”的表现。“意在笔先”、“胸有成竹”更是强调事先安排的重要性。

赵之谦说:“书家有最高境,古今二人耳。三岁稚子,能见天质,绩学大儒,必具神秀。故书以不学书兼不能书者为最工。”三岁稚子为什么高明呢?天真烂漫、率真自然,因为没有学过书,所以没安排,也不懂安排。这与傅山的“宁真率毋安排”意思相近。当然,学过书亦即懂得“安排”的人也能达到“毋安排”的境界或状态,比如颜鲁公在写《祭姪稿》的时候就没有安排,因为他是在写悼文、打草稿。疾痛惨怛,哀思郁勃,根本无意于字的好坏,当然也谈不上“安排”。事实上,史上流传下来的大多数经典法书,都是与《祭姪稿》类似的信札、笔记等等。这与“无意于佳乃佳”,也是契合的。而今人写书法,无不是“有意于佳”。不管写得端端正正,还是歪歪斜斜,无不是若心经营、巧作打扮,何尝脱离过“安排”呢?可以说,“创作”的心境就是“安排”的状态。“俗书”是在“安排”华丽俊秀,“丑书”是在“安排”支离扭曲——本质上都是一样的。如此说来,“丑书”论者引用“四宁四毋”不也是在打自己的脸吗?!

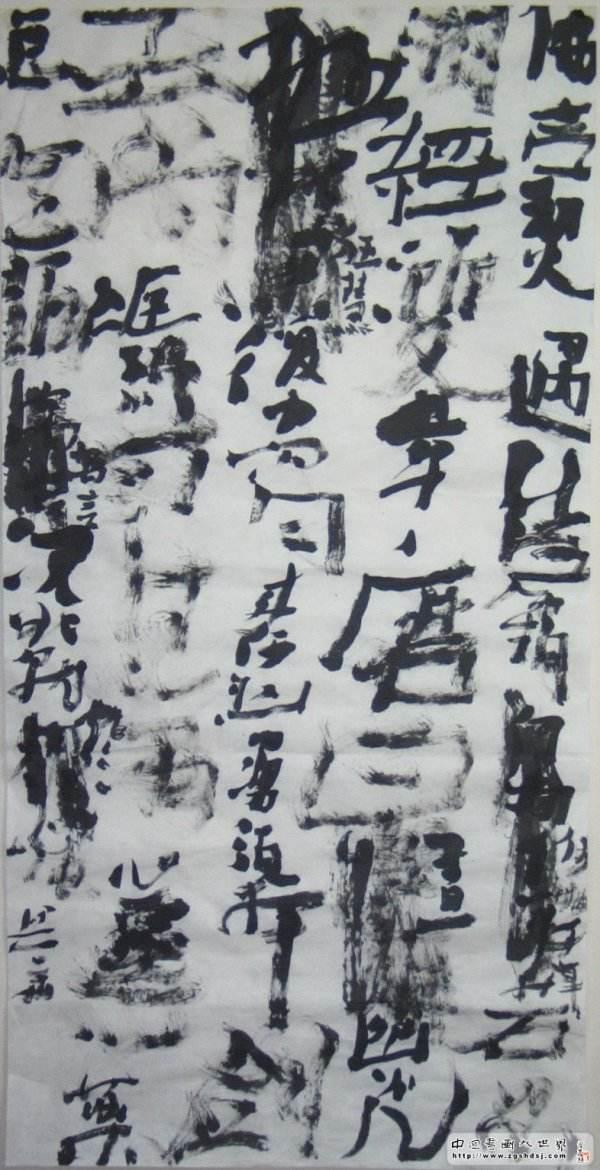

赵孟頫书法

回过头来,再说所谓“三岁稚子”。试问:古往今来,有哪一个三岁的孩子达到了书法的“最高境”?查遍书法史,你能找到一个“三岁稚子”吗?赵之谦那么说,不过是表达一种审美的追求,现实中是不存在的。再如所谓“丑到极处,便是美到极处”,怎么才能达到“极处”呢?若到不了“极处”,达不到“反转”,岂不是要奇丑无比?追求极端,本身就是愚蠢的。“四宁四毋”的提出有其特殊的背景,当时对流美书风确实有“反拨”的作用,但矫枉必然过正,而过犹不及。傅山晚年叹服赵孟頫,就是对自我的矫正。他本人都认识到了自己的偏激,后人却一直把他的“过正”之论奉为至宝,岂不谬哉?!

晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元明尚态……每个时代都有审美的取向,每种取向都自己的理论体系。即使是同一个时代,审美也不是唯一无二的。甚至同一个人的观点,前后都是矛盾的。尚这尚那,其实是后人总结出来的“主流”而已。纵观书法史,你会发现审美理论之间往往存在抵牾,很难说谁对谁错、谁高谁低。后人观之,要有辩证思维,应当兼收并蓄,从对立中寻求统一,切不可偏执于一家之言、只语之论。傅山就曾说过:“若奴人,不曾究得人心空灵法界,单单靠定前人一半句注脚,说我是有本之学,正是咬齫人脚后跟底货,大是死狗扶不上墙也。”

(注:“宁真率毋安排”常常被误为“宁直率毋安排”。“真率”与“直率”虽然相近,但内涵还是有微妙的差别。)

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com