民国安徽盐商(外曾祖父的回忆之)

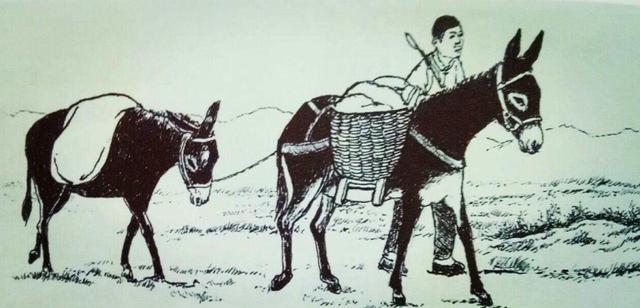

清末民国初,塬上兴起了贩盐,就是从陕西定边盐场堡往回驴驮、人担运盐卖。人们自带干粮,驴驮约150到200斤,人担至多100斤,往返一趟半月有余,挣一些微薄的辛苦钱。

外曾祖父13岁开始,就加入了驮盐贩盐的队伍。起初没有驴,只能肩挑。别人挑一百来斤,他年龄小力气弱也只能挑个几十来斤。两年后,添了一头毛驴,开始人担、驴驮。农闲有空就去驮盐,跑遍各条贩盐的路线,远至陕西三原。四五年时间下来,有了五六头毛驴。靠着一趟一趟的运盐卖盐的营生,慢慢地积攒下了一些钱。家里也置办了一些田产,修了房子,生活才逐渐好转。

1926年,也就是民国十四年,陕甘一带兵、匪交摧,民不堪虐,当地石鼓人邵三纲“红枪会”起义。邵五短身材,络腮胡子,耳朵有毛旋拧而出。邵常穿一领蓝丝绸长衫,要系一柄刻着“马到成功”的短剑,骑一匹四银蹄灰青马,常常来往于南义井和春荣镇一带。邵为人好打不平,具有武侠风度,常常见义勇为。邵三纲早年也是驮贩食盐、布匹和药材等发的家,有土地百余亩,为人慷慨,常周济亲邻。邵虽比外祖父年长二十来岁,但与外曾祖父素有相识,互有协助。

有一次,外曾祖父赶着贩盐和其它货物的驴骡队,路过西华池时,被哨卡无辜扣押没收,损失惨重。适逢邵三刚路过,闻讯带数骑捉住哨卡人员,令其用扣押的货物“盐驮子”来赎回,才避免了损失。后来邵三纲在与张子良的“清乡队”、正宁张团头等地方反革命武装斗争中,常常以外曾祖父的“盐驮子”生意为掩护,打探消息和转移队伍。邵三纲还派遣年轻的外曾祖父,曾以卖柴为掩护,翻山越岭专门去山河镇侦查敌军实情。民国十七年,即1928年春天,邵三纲和王瑞珊、傅明玉带领百姓联合抗粮、抗捐,反对地方反动统治后,被地方反革命势力用计抓捕,并于这年夏天,被枪杀于县城西门外北侧庙门口。

如果邵活到文革时期,就以其丰富的买卖经历、丰厚的家资、复杂的革命活动和刚烈不阿的性格,不知道会不会也被扣上“地富反坏”的帽子。

在后来文革遭批斗的时候,外曾祖父被质问当年贩盐时,是如何压榨穷苦人命的?他也只能苦笑。自己没有压榨过任何人,除过他自己,还有那几头跟着他驮盐吃尽苦头的毛驴。外曾祖父亲身经历过,所以他最了解贩盐人所受的苦和挣钱的不容易了。他常常说:“我这辈子最可怜最同情贩盐的人了,因为我曾经就是担盐、驮盐队伍里的一员。”

他曾讲过一趟担盐的经历。那年腊月里乘着农闲,他们一行五人结伴去陕西定边盐场堡担盐。那是一个滴水成冰异常严寒的冬天,为了生计他们还是出发了。一路上,阴云密布、天寒地冻,路上的树木都已凋零,沿途的河水都已冰枯,山河一派寒山瘦水的景象。他们穿着露着棉絮的破棉袄,有的人只穿着破旧的夹袄,看起来衣衫褴褛,与乞丐和逃荒的难民并无二致。唯一揭示着他们身份的是肩膀上的盐挑子。他们个个脚蹬一双半旧的黑色千层底布鞋,有力地踩在冰冷的土路上,迈着坚实的大步,一步一步地向盐场行进。

他们一行刚走进陕西地界,忽然北风乍起,阴霾好多天的天空忽然飘起了雪花。漫天飞舞的雪花从天而降,纷纷扬扬地洒落在广袤的山河,轻轻地扑向大地的怀抱。雪越下越大,很快就把沿途的山河封盖得严严实实,路上也积了一层快没脚面的雪。

瑞雪兆丰年,农民是喜欢雪的,绝不会因为衣单怕冷而不喜欢下雪。因为大雪可以给饥渴的土地送上滋润的甘霖,给大地披上纯洁的衣衫,给寒冷的庄稼穿上厚厚的棉被。古来就有“冬天麦盖三层被,来年枕着馒头睡”的谚语。可是对于旅途的行人来说,大雪却不是那么美好了。

到了盐场,面对堆积如山、洁白如雪的盐,他们都想多装一些。既然这么远的路跑一趟,大家都想多担一些回去。

“大雪封路之前,必须赶回家!”他们给自己下着决心。

他们被搁在半路倒不是多大的事,有盐就可以沿途换点吃的喝的。可是他们都是家里的顶梁柱,如果赶不回去,家里的老小就没法过年了。

雪一直在下,他们每人都尽自己最大的负荷量,担着沉重的盐担子,踏着积雪往回走。布鞋很快就被雪水泡湿了,湿鞋子在冰凉的双脚上晃荡着,步子就更加沉重了。

在盐场时大家心里都很贪多,都想一趟多担一些回去,谁知越走人越虚弱,胆子却越来越重,扔掉一些绝对是舍不得的。

他们在沿路人家半乞讨、半用盐换一点吃食支撑。眼看三两天就能回到家了,可是有一个担盐的后生,脚底磨破再加上冻伤、化脓,在沿途好心人家火炉旁烤火时,血水流了一地,脚趾骨都露出来了。没医没药的,只能找来一些旧布头给包起来。大家分担了他的盐,担子就更重了,还得搀扶着他,一路都不知道怎么回来的。一路的惨状,几十年后说出来,还令人毛骨悚然,唏嘘不已。

后来家境好了,外曾祖父也保持着艰苦朴素的作风和粗茶淡饭的习惯。他心底善良,怜悯穷人,乐善好施。看见门前过往的贩盐人,常常送一些吃食给他们。有时饭点,叫人把饭和汤送到路旁,让过往的贩盐人坐下吃口饭、歇歇脚。

他常常告诫家人:“担盐的人都是最可怜的穷苦人,为了养家糊口才吃这种苦,他们哪能有钱买饭吃?!”

老母亲看见儿子常年忙碌,出门半个多月,整天在家提心吊胆。兵荒马乱的,盗匪又猖獗,到处死人。

“路上要小心,可别出啥事!”出门前不住地叮嘱儿子。

——文章摘自本文作者《梦回塬上》一书,版权归作者所有——

感谢您的阅读和关注,内容持续更新,请关注同名公众号。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com