河南孔子祖籍(洛阳孔子后裔奉殷商祀千年传承)

洛阳是华夏十三朝古都天地之中,中华文明的发源地之一,河图洛书在此献瑞,夏商周到汉唐宋洛阳是首都或是陪都,在历史的长河中留下了璀璨的篇章。这里有帝王将相在此建功立业开疆拓土,也有名人大师留下了历史厚重的河洛文化,东周东汉,魏晋南北,隋唐东都,宋金西京,元明清民,朝代更迭,星转斗移,洛阳先民与此共荣辱,共生息。洛阳邙山岭上埋葬了数千座达官贵族坟地,黄河洛河边上,秦岭嵩山脚下,数不清的文人墨客写下了华夏诗章,老子孔子,周公召公,秦皇汉武,刘秀曹操,唐宗宋祖,班固曹植,李白杜甫,白居易韦应物,文彦博司马光,二程邵雍,张载苏轼,富弼范公......名人荟萃,礼典乐章,欲问古今盛衰事,请君只看洛阳城!洛阳是河洛文化发源地,客家人的祖籍地,中华儿女的寻根地,洛阳这片厚重的土地上栖落生息很多古老的家族,其中有支汉代奉殷商祀的孔氏家族就是其中之一,他们为厚重洛阳增光添彩,为洛阳历史文脉昌盛增加篇章,为儒家文化在河洛大地传承发扬。

洛阳孔家寨先祖孔子像

一、子姓孔氏的先祖来源 孔氏源自子姓商汤, 商的始祖契大约与夏禹同时,因为帮助禹治水有功,被舜任命为司徒,封于商。契的母亲帝郜次妃简狄“见玄鸟堕其卵”,遂“取吞之,因孕生契”这就是天命玄鸟降而生商。传十四世而生商汤为灭夏桀的商朝600多年开国君主,商汤建国都于洛阳偃师区,今洛阳二里头与商城遗址为都城所在地,偃师山化有商汤陵,商纣亡国时,周武王封纣王的哥哥微子与宋国今商丘,奉祈商汤。微子启死后,其弟微仲即位,微仲即为孔子的先祖。孔子的六代祖叫孔父嘉,是宋国的一位大夫,做过大司马,在宫廷内乱中被杀,自孔父嘉之后,其后代子孙开始以孔为姓。其曾祖父孔防叔为了逃避宋国内乱,从宋国逃到了鲁国。从此孔氏在陬邑定居,变成了鲁国人。孔防叔的孙子叔梁纥为陬邑大夫,娶颜氏祷告于尼山而生下孔子,孔子三岁父丧,十七岁母丧,与哥哥孟皮相依为命。自此孔子为孔氏一世祖,孔子后7代单传,自孔子八代孙孔谦为魏相,今开封商丘豫东一带,生子三人,长孔鲋,次孔腾,幼孔树。自此孔氏家族散枝开叶,绵延至今,也与洛阳这片古老沃土结下了2000多年的渊源。孔氏先祖在商丘夏邑,今有孔子先祖故里碑,上有孔子六代祖的名字。孔子也是轩辕黄帝后人,殷商后人,子姓部落,东周时由宋迁鲁,以乙配子为孔氏。孔子之前世系如下:孔子父 叔梁纥祖父 伯夏曾祖 防叔高祖 祁父五世祖 木金父六世祖 孔父嘉七世祖 正考父八世祖 世子胜九世祖 宋父周十世祖 弗父何十一世祖 宋愍公共十二世祖 宋丁公申十三世祖 宋公稽十四世祖 商王帝辛(纣) 微子 微仲衍十五世祖 商王帝乙十六世祖 商王文丁十七世祖 商王武乙十八世祖 商王康丁十九世祖 商王廪辛二十世祖 商王祖庚 商王祖甲廿一世祖 商王武丁(高宗)廿一世祖 商王阳甲 商王盘庚 商王小辛 商王小乙廿二世祖 商王祖丁 商王南庚廿三世祖 商王祖辛 商王沃甲廿四世祖 商王祖乙廿五世祖 商王仲丁 商王外壬 商王河亶甲廿六世祖 商王小甲 商王雍己 商王太戊(中宗)廿七世祖 商王沃丁 商王太庚廿八世祖 商王太甲(太宗)廿九世祖 太丁 商王外丙 商王仲壬三十世祖 商王成汤(太乙)卅一世祖 主癸卅二世祖 主壬卅三世祖 报丁卅四世祖 报丙卅五世祖 报乙卅六世祖 上甲微卅七世祖 振(王亥) 王恒卅八世祖 冥卅九世祖 曹圉四十世祖 昌若卌一世祖 相土卌二世祖 昭明卌三世祖 契卌四世祖 帝喾高辛氏卌五世祖 蟜极卌六世祖 少昊金天氏(玄嚣)卌七世祖 黄帝轩辕

洛阳孔家寨河洛孔祠

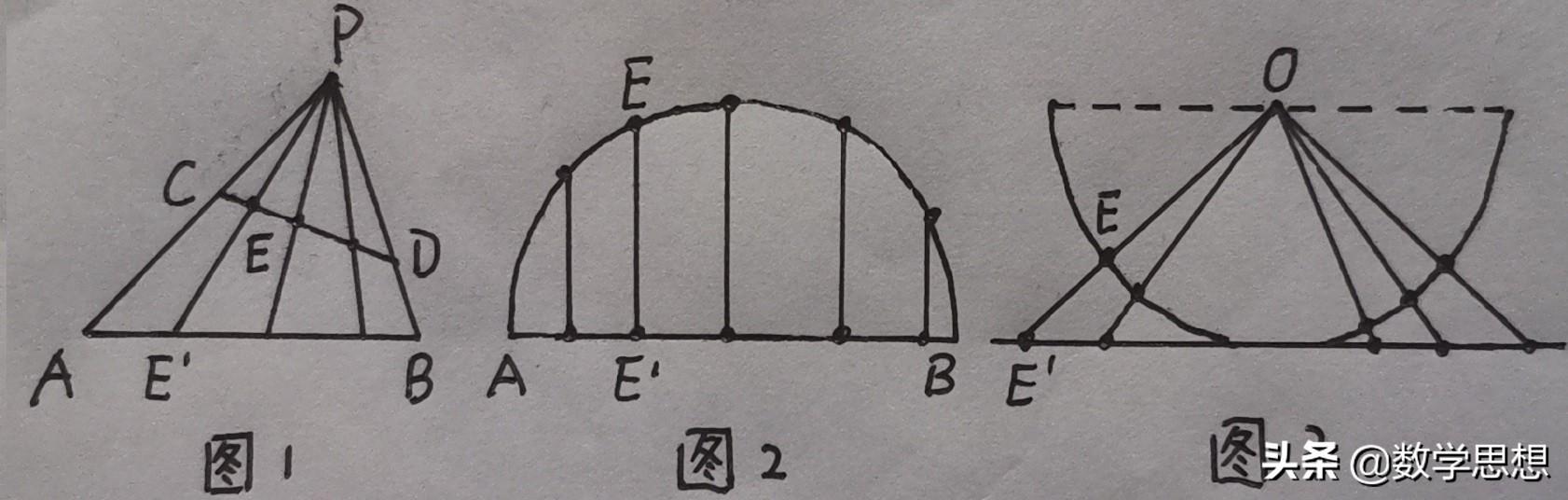

三、先祖孔子洛阳入周问礼乐最早与洛阳结缘的就是一世祖孔子,他很早就想到洛阳“观先王之制”,考察“礼乐之源”和“道德之归”。周敬王二年(公元前518年),孔子通过鲁国旧贵族南宫敬叔的关系,获得鲁昭公的准许和一车二马的支持,千里迢迢到了洛阳,找到当时的大学问家老聃(Dan)询问礼乐。《礼记》《曽子问》篇曾四次记载孔子问礼于老子。第一次是孔子十七岁时,即鲁昭公七年(前535年)在鲁国的向党。第二次是春秋昭公二十四年(前518年)在周都洛邑(今洛阳)。第三次是在周敬王二十二年(前498年)时在一个叫沛的地方。第四次在鹿邑。孔子问礼老子史记有记载,主要是告诉孔子龙隐于市,虚心低调,谦逊拒傲,象龙一样变幻莫测,这样才能在社会上不同的环境中生存。从老子处出来以后,孔子跟身边的弟子说:天上的雀儿,我知道它们能飞;水里的鱼,我知道它们能游;地上的猫娃狗娃,我知道他们能跑。会跑的,可以用网来捕获它;会游的,可以用丝线去钓它;会飞的,可以用箭去射它。但对于龙,我就不知道了,它能乘着风云上天,没有啥东西能束缚住它!我今天见到的老子,就像龙一样啊!在雅斯贝尔斯提到的古代文明中,有两个中国文化巨人,一个是孔子,一个是老子。孔子专注文化典籍的整理与传承,老子侧重文化体系的创新和发展。一部《论语》,11705字,一部《道德经》,5284字,两部经典,统共16989字,两者所代表的相互交锋又相互融合的价值取向,激荡着中国文化延绵不绝、无限繁茂的多元和多样。孔子与老子,不仅是春秋时代的春与秋,更是文明形态的生与长、守与藏。他们的哲学思想对中国文化的巨大影响,与春秋末年自由、开放、包容、丰富的思想氛围不可分割,也与他们之间平等包容的切磋、砥砺不可分割。孔子带领弟子周游列国十四年,晚年修订六经,先祖孔子之后的孟子、荀子、董仲舒、程颐、朱熹、陆九渊、王守仁……继承他的职帜,将儒学思想发扬光大。先祖孔子第二次与洛阳结缘是晚年时是到洛阳寻找河图洛书之源,宜阳县光绪志记有:宜阳县西张坞镇平泉庄有至圣庙。 《宜阳县志——平泉庄至圣庙记》载:鲁哀公元年(公元前494年)年近花甲的孔子带着学生再次来到洛阳,“届盟津、谒河图、过樵峣,诣洛书”。樵峣,洛河南岸洛宁境内女几山延伸的余峰,同属熊耳山系。盟津即孟津。就是说,孔子一行先到孟津龙马负图之地图河对祭拜了河图,然后,顺洛河南岸的山麓一路西行至灵龟贡书的洛宁长水村,祭拜了洛书。孔子的用意很明确,他此来是追寻华夏文明的根;他还要让他的学生们都要牢记住,无论到什么时候,人都不能忘了自己的“根”。 如果说,二十多年前的入周问礼,是孔子寻求周礼之源,为实现“克己复礼”的伟大理想所做的准备和铺垫,那么此次的谒诣图书之行,则是更高层次的寻根之旅,寻梦之旅,是他在对自己大半生人生历程的总结和反思之后,对华夏传统文化的忠诚和坚守的庄严宣誓。在周游列国,四处碰壁的残酷现实面前,尽管无奈,但无怨无悔,他要为四处漂泊的灵魂,找到一个满意的归宿。 孔子此行,还在宜阳留下了一段佳话。宜阳县平泉村有头牛产下一只“麒麟”。孔子闻说后立即前往平泉想探个究竟。可惜牛的主人把“麒麟”当作怪物给杀了。孔子惋惜之余,便为这只“麒麟”修了个冢以示纪念。 200多年后的韩国名儒张良,为纪念孔子的仁义壮举,便召集乡邻在平泉村为孔子筑起一座行营,名曰“至圣庙”。《宜阳县志·平泉庄至圣庙记》云:“汉儒张子房构先师行宫,至唐李德裕,宋张思叔复修之,明宣德年里人张孝玉重修焉。”凡筑基五尺,构殿三楹,给尼父颜曾源像,暖阁,戟门,俱属新设。平泉庄在宜阳三乡镇过洛河对面就是,三乡镇北3_4公里就是明末清初洛阳孔家寨迁来河洛派洛宁孔氏62代闻和公祖居地瑶头村,清代时移居夹沟村,小官庄村,杨树洼村,还有到宜阳平泉至圣庙付近的花山村,09谱时已有3000口,我想族人肯定在清代时去至圣庙奉祀,因为离得很近。孔子寻夏商周礼乐之魂,探究华夏文化之根,河图洛书之源,两次与洛阳结缘,晚年在鲁著春秋,删六经,传易经,集大成,为中华文化的儒家思想垫定了基础。春秋时期礼甭乐坏,为重新建立新的社会秩序,指明了方向和道路。天不生仲尼,如万古长灭。冥冥之中,先祖孔子与洛阳的结缘之行,也为孔子后人到洛阳居住绵延至今埋下了种子。

洛阳孔家寨河洛孔祠

三、九代祖孔鲋隐洛阳嵩山九皋

孔子去世后单传七代到孔谦,才有三个儿子,长支孔鲋,次子孔腾,幼子孔树。这个时间是秦始皇统一中国时代了,孔谦为魏国的国相,今开封商丘豫东一带,孔鲋哥弟三个就在此居住学习家学,有一天听好朋友陈馀讲秦始皇听从李斯建议要焚书坑儒,然后就与弟孔腾在曲阜把先祖留下尚书古经藏于家里墙壁夹层中,带上祖先的衣寇礼器避乱于“鹤鸣九皋声闻于天”的嵩山九皋山,就今天的伊川县酒后村,以儒家的清和为乐创建洛阳地区较早的和乐书院,培养弟子有100多人,出名的有叔孙通。当时秦始皇封他为文通君,少傅,拒不仕,他推荐弟子叔孙通去应征,认为他的智通权变,可以为官。后来陈胜吴广起义,征召孔鲋为博士,同时叔孙通在秦也为博士,后去世于陈下,今周口淮阳南25里的紫荆台有九代祖孔鲋墓。早期孔鲋在伊川酒后村隐居教学,晚年秦二世时加入陈胜吴广起义军,征为博士,后与陈胜一起战死于陈下。去世时57岁,在55岁以前都应在伊川酒后安心教学,著书育人。清乾隆嵩县志记有孔丛子宅,明代时河洛派52代孙孔之进带领其子翻修其宅和孔子家庙并奉祀,直到清代民国祭祀不绝。

孔鲋在世时著有《孔丛子》一书,弟孔腾及后人孔藏,孔安国,孔光等汉代孔氏几代后人在原书基础增加经学资料,作为孔氏家学传于世。

孔鲋最大的贡献就是鲁壁藏书,为保存儒家经典不绝,为华夏2000多年儒学为正统功不可没。

其次是他推荐书孙通后来投靠刘邦期下打天下,为汉朝制定统一礼仪,典章奉祀等制度,为汉代董仲舒废黜百家独尊儒术奠定了基础。

另外孔鲋晚年义无反顾参加反秦起义,并且战死沙场,体现了儒家杀身成仁的精神,这次农民起义运动失败,但为项羽刘邦灭秦暴政起到了引导作用动摇秦的根基,为大汉统一天下而至盛世奉献精神可歌可泣,其杀身成仁精神可嘉值得后人敬昂!

孔鲋生子名随,孔随以后两代失考,至四世而为吉。孔吉生子何齐,何齐生子安。孔吉于汉成帝绥和元年受封殷绍嘉侯,奉商汤祀,令其世袭,不再为孔子后;而奉孔子祀者则以次嫡孔鲋仲弟孔腾之后。《汉书》记载云:“(成帝诏曰):‘盖闻王者必存二王之后,所以通三统也。昔成汤受命,列为三代,而祭祀废绝。考求其后,奠正孔吉。其封吉为殷绍嘉侯。三月,进爵为公,及周承休侯皆为公,地各百里。”平帝元始四年,“改殷绍嘉公曰宋公。”光武帝建武五年,“壬申,封殷后孔安为殷绍嘉公。”十三年,“庚午,以殷绍嘉公孔安为宋公。”永嘉之乱后,孔鲋一支子孙失名俱多。

西汉时期的南阳大司农,盐铁官孔仅,只有史书和家谱记载为孔子12代孙,先世梁国然后迁于南阳为盐铁官。孔鲋之后世系为:九代孔鲋-十代孔随-十一代孔某-十二代孔某-十三代孔吉-十四代孔何齐-十五代孔㢬-十六代孔安-十八代~二十一代俱失考,直到汉末22代孔潜与孔绍。孔潜资料与家谱记为先世居梁国汉末乱避地浙江会稽,为太子少傅后为吴侍中,遂家焉,为南迁会稽郡孔氏之一。《孔丛子》一书也记有孔谦为魏相居大梁等。孔鲋去世后其子孔随到四代孙孔吉应该一直在伊川酒后村孔丛子宅居住,奉祀孔子之家庙,直到孔吉被汉成帝封为殷绍嘉侯,再到大梁或洛阳奉殷商祀。

这也证明了宋代时孔宗翰修孔氏家谱谱时,因为孔潜以前世系不清,只好把他续接到孔腾后是错误的,参与09曲阜续谱办的孔宪宁,孔卫东等也查证孔潜世系应该是孔鲋之后。因为同时22代孔潜与族弟孔衍年龄相差4代约百年。

洛阳孔家寨河洛孔祠碑记

四、二十二代祖孔潜洛阳南渡会稽

历代《孔子世家谱》青浦《孔宅志》等记载:孔潜字景微,太子少傅汉末避地浙江会稽为吴侍中生子竺。东汉末年兵祸天燹,太子少傅的孔潜离开洛阳避乱浙江绍兴,这也是历史上永嘉之乱前中原士族衣寇南渡的孔子家族第一次南迁,中原文化开始往江南传播融合。孔潜衣冠南渡后人为会稽孔氏,孔潜之后子嗣兴旺,支系繁分,世居江南,在东吴、东晋、宋、齐、梁、陈的六朝时期是江南非常显赫的家族之一,达官显贵不胜枚举,魏晋南北朝史上有传者有百人。如东晋时南人任侍中者17人中,可确定的就有孔氏6人;南人任仆射者10人中,孔氏有3人;而担任颇有实权的领护之职的南人10人中,也有孔氏3人。同时,孔氏还有5人任吴兴太守,3 人任会稽内史,孔氏家族成员在东晋先后任侍中的六人为:孔愉、孔坦、孔汪、孔安国、孔琳之、孔靖(季恭);任仆射的三人为:孔愉、孔安国、孔靖(季恭);任领护的三人为:孔愉、孔安国、孔靖(季恭);任吴兴太守的五人为:孔愉、孔坦、孔严、孔灵符、孔琳之;任会稽内史的三人为:孔愉、孔安国、孔靖(季恭)。由于三吴地区经济发达,地位重要,故其郡守也为显职。东晋时期,侨姓士族居主导地位,会稽孔氏因南渡较早,已被看作吴姓士族,但其仕途并不像其他吴姓士族那样坎坷,会稽四姓:“虞,魏,孔,谢”与吴郡四姓:“顾,陆,朱,陈”为江南世家大族历六朝传承不绝,并为当地的文化经济发展做出很大贡献。两晋时的25代孔愉为“会稽三康”,西晋时返回洛阳为官,因永嘉之乱又南渡浙江德清隐居,今德清还有“孔愉放龟”的公园来纪念,孔愉晚年东晋出仕,以讨伐华轶有功封余不亭候,后又为尚书仆射,会稽内史,镇海将军,75岁卒增车骑将军,开府仪同三司,后人唐代孔若思为鲁山派之祖。31代孔休源十一而孤,南梁时为太学博士,尚书左承,宣惠将军,其性缜密,正色直绳,风范疆正,明练正体,为官正直,尝以天下为己任,深得梁武帝萧衍信任,时人称为“兼天子”。藏书7000余卷,文集15卷,其后人唐代孔昌寓为河洛派。

唐代丞相李林普命令林宝修的《元和姓纂》有孔子后人世系介绍,其中有孔子八代孙:“允为魏相生子鲋为陈涉博士,孔鲋五代孙孔吉为宋公,孔吉八代孙生潜,潜生竺为吴南昌太守”为会稽山阴孔氏,并且南宗明代成化家谱也记孔潜为孔吉之后,如明代正德年间的《增修孔庭纂要》:22代孔潜字景微,斌14世孙,汉太子少傅避地会稽,同时22代孔杨记是孔郁子。斌即八代祖孔谦也为允。孔潜后人为唐代孔氏五大郡望会稽郡,鲁国郡,下博郡,南阳郡,常山郡之一。

唐代林宝《元和姓纂》

五.安史乱会稽孔氏隐洛阳孔鲋祠

孔潜之后梁侍中孔休源曾孙孔德绍,隋时为景城县丞,后为窦建德秘书丞,其子孔昌寓唐贞观进士,上有“不置刺史”美誉,玺书褒美擢为膳部郎中,唐代周孔昌寓碑有详细世系。孔昌寓子孔祖舜,为监察御史,孔祖舜子孔齐参为宝鼎令,有孔齐参墓志铭出土,孔齐参子三孔克符,孔述睿,孔克让,洛阳孔家寨谱道光谱及光绪谱,洛宁光绪谱,及兴化家谱记有:安史乱时(755年)弟兄三个避乱于嵩山见有孔丛子祠堂遂家焉,安史乱后(763年)克符公回洛阳入周问礼处遂家焉,教书育人去世埋于洛阳东十八里今洛阳孔家寨。克让留嵩奉祀,自此洛阳有克符克让两支孔氏之后,即37代祖孔齐参之后09谱续为河洛派。

洛阳孔家寨老谱

通过孔昌寓,孔齐参,孔望回墓碑,及唐史传记资料,笔者认为洛阳地区自汉代到唐代以来,九代祖孔鲋,孔腾,孔树到洛阳嵩山隐居,汉代时期孔丛子后人及孔树后人都在酒后居住,酒后是孔氏第二祖居地,孔丛子去世后有孔丛子祠堂和九代祖建的孔子之家庙,孔丛子祠堂也是和乐书院,酒后村也为和乐阙里,两汉300多年代有孔氏后人奉祀,主要是奉祀殷商及孔子和孔丛子。

一直到汉末22代祖孔潜衣冠南渡,带走部分奉祀礼器,今上海青浦孔宅即为孔潜旧居,孔潜南渡后也在青浦故居建立家庙奉祀殷商及孔子,《孔宅志》上有会稽孔氏后人华亭支的孔祯任苏州刺史时在青浦孔宅衣冠奉祀,清代康熙时重修孔宅御书匾云:“圣迹遗微”,楹联:“泽衍鲁邦,四海人均化育;裔分吴会,千秋世永蒸尝”“文革”时期破坏出土有玉环玉璧,还有几个大的花瓶,青浦孔宅后来有宋代衢州南宗后人孔毓行奉祀一直到民国。笔者认为青浦孔宅的出土的礼器等物品就是孔潜在洛阳酒后带走的部分祭祀礼器,孔潜在洛阳为官,离酒后距离近也方便带走。南北朝时400年间青浦孔宅应该是会稽孔氏家庙所在。《孔宅志》上有叔梁纥庙和孔子庙两处,皆为孔氏子孙侨寓地。只是到了隋唐时期政权北移,会稽孔氏后人孔德绍,孔绍安,孔思政等都到北方为官或者落居北方,青浦孔宅有所没落,才有了孔绍安儿子孔祯任苏州刺史时去翻修奉祀衣冠。

会稽孔氏后人在隋朝统一政治中心北移到洛阳和长安后,会稽孔氏34代景城县丞孔德绍之后为河洛派,监察御史32代孔绍安之后为鲁山派,端州刺史33代孔思政之后周口西华一支,洛阳酒后的家庙应该重新修建起来,毕竟这里是和乐阙里,九代祖的祖居地,也方便奉祀。唐初时期的膳部郎中孔昌寓主要负责二王三恪的礼部祭祀事务,根据昌寓公墓志铭资料考证如下:

- 孔昌寓出生于隋炀帝大业四年公元608年,去世于唐高宗上元三年674年,享年66岁。夫人萧氏出生于公元620年唐高祖武德三年,去世于唐高宗调露二年公元680年,享年60岁。其与隋代萧皇后与唐相萧瑀同为梁武帝萧衍玄孙。大周武则天长安三年公元703年昌寓公与夫人兰陵萧氏由陕西周原迁回祖茔偃师北原邙山。

- 孔昌寓父亲孔德绍去世于公元621年,时孔昌寓13岁,与母瑯琊王氏相依为命,唐贞观时对策高第考中进士,历始平尉,巴西尉,上柱国司稼寺丞加朝散大夫,襄州和魏州司马,后为尚书膳部郎中二品以上退仕,帝曾玺书褒美不置刺史的美誉。父孔德绍有清才,隋为景城县丞,后为窦建德秘书丞,典书檄,窦建德败被唐太宗除,存诗12首。

- 墓志作者是唐代文豪书法家卢藏用,卢藏用与昌寓公的儿子孔祖舜是世交,孔祖舜字奉先,皇朝散大夫,梁州都督府司马,监察御史,祖舜公任荥阳令时深感纪信替刘邦焚身的忠烈精神,修郑州纪公庙时就请卢藏用撰文书丹“汉忠烈侯纪公碑”。纪公碑上有:“纪公之灵与孔君有冥契者矣”。 同时卢藏用书丹孔昌寓母亲的墓志,可见这些墓志的弥足珍贵。

- 祖舜公之子孔齐参唐时为宝鼎令子三克符,述睿,克让,为河洛派孔氏之祖,世系如下:34代孔德绍-35代孔昌寓-36代孔祖舜-37代孔齐参-38代孔克符,孔述睿,孔克让。

5.宋代赵明城金石录记录有:右周孔昌寓碑载其世系甚详云,宣尼父三十六世孙也,十四世祖潜吴侍中生晋豫章太守竺,竺生大尚书冲。冲生大司农偘,偘生秘书监滔,滔生江夏太守侯,俟生宋尚书左丞㓜,幼生尚书右丞遥之,遥之生中书侍曅,曅生齐散骑常侍珮,珮生梁侍中休源,休源生陈黄门侍宗范,宗范生陈散骑常侍伯鱼,伯鱼生隋祕书正字德绍,德绍生昌寓,唐以前士人以族姓为重,故虽更千百年歴十世皆攷究,自唐末五代之乱在朝者皆武夫悍卒,于是谱牒散失,士大夫然不知其族系之所自出,岂不可惜也哉,故余详录于此使后学论姓氏者有考焉,按此碑及梁史皆云休源冲八丗孙而元和姓纂独以为七代孙误矣。(古时家谱世系是以叔梁纥为笫一世,孔子为第二世,这样孔昌寓就为36世孙,按照代数是孔子为第一代,孔昌寓就为35代孙,世与代区分就在此容易造成理解错误)6.唐代巜元和姓纂》记:22代祖孔潜为孔吉八世孙,孔吉为九代祖孔鲋五世孙,汉成帝时封为殷绍嘉侯,后为宋公,自此孔丛子后代世系奉祀商汤,为正统皇朝二王三恪之制世袭。唐代时也封殷周汉之后为三公,昌寓公被封为上柱国时可能就是奉祀商汤之后,上柱国为一等功勋,正二品,应为公,其他职务如司稼寺丞,膳部郎中为三品以下,家谱也记录有克符克让述睿避安史乱到嵩山伊川酒后村,后克符公回洛,克让公一支留嵩,应该都是奉祀商汤的缘故,直到民国伊川酒后孔氏被迫失去奉祀。

35代孔昌寓墓志

37代孔祖舜墓志

六、宋金明清三十八代克符公后裔的传承

宋金元时期,河洛派克符公孔氏长支:

44代光进公之子孔宣宋太宗永熙三年授柘城主薄。

45代宣公之子孔延盛宋真宗祥符元年授安阳主薄。

46代延盛公之子孔宗栎 宋天禧四年授中丞博士。

47代宗栎公之子孔若兰 宋时任安阳主薄。

48代若兰公之子孔端懋 宋时战乱负硕德隐林泉。

49代端懋公之子孔珦 以圣裔孙特加恩礼授国子监博士。

50代珦公之子孔排 幼通经史金熙宗皇统三年授为博士。

51代排公之子孔元相 章宗时为仪封令。

52代元相公之子孔之进 元乱不仕,避兵嵩山酒后村。子三泾溢湧。

53代之进公之次子孔溢 字世昌元时明经任曹州路教授后人落居山东曹县为曹县支祖。

54代溢公之子孔思齐 字立道由明经举保任楚宫书院山长;

这里可以看出元代前45-52代除了改朝换代都有世系的爵位,宋代安阳主薄2人,柘城主薄1人,中丞博士1人,金代时期国子监博士1人,博士1人,仪封令一人,元代时期孔之进不仕,可能与元灭金有关,只能回洛阳老家嵩山酒后奉祀商汤,并且带领三子翻修孔丛子祠堂和孔子之家庙。其子孔溢为明经到曹县为教授。为何宋金时期世袭这么多职位,应是齐参公之后是大宗奉祀商汤有关,宋金时期不但封曲阜孔氏衍圣公一支,还要封大宗孔子嫡长孙后职位与奉祀。

民国以前,宗法制度始于商末,形成于周公制礼乐,大到王室继承,小到族姓继承,从卿大夫到士也是如此。贵族的嫡长子总是不同等级的大宗(宗子)。大宗不仅享有对宗族成员的统治权,而且享有政治上的特权。后来,各王朝的统治者对宗法制度加以改造,逐渐建立了由政权、族权、神权、夫权组成的封建宗法制,嫡长制始终贯穿至民国。

52代孔之进世系从唐代35代昌寓公到51代元相公一系,按照家谱排列一直是嫡长孙,并且除了战乱代有世袭,孔之进三个儿子次子孔溢元末明初以明经教授迁曹县,嵩县孔庙奉祀以其三子孔湧承祧奉祀,长子孔泾迁洛阳孔家寨祖居,53代孔湧三子思余,思周,思仁,思余无后,其二子孔思周接续奉祀,三子思仁以明经为宜阳训导落居宜阳县,54代孔思周子二克性与克守,克守以郡禀生候选训导迁到今洛阳市七里河后人落居于此,55代孔克性在嵩庙奉祀,其二个儿子孔希尧,孔希鲁,56代孔希鲁元代晚期参军客于南京回老家时期路过曹县孔道口,53代从曾祖孔溢后人从兄孔希贤孔希则等挽留暂居,这期间正好朱元璋称帝,昭告天下,奉祀商汤微子后也是其礼制之一,于是嵩县孔氏自然是奉祀对象,孔希鲁没有成家没有所牵挂去商丘奉祀微子庙正合适,自此商丘明清微子庙世有奉祀,也有了河洛派孔氏商丘睢阳一支。嵩县孔庙就有56代孔希尧和其子57代孔立训奉祀,明代正德年间孔立训的儿子58代孔公本申请衣寇以主嵩庙祀事,上以旧绘孔子居殿旁又勒建孔子之家庙,于祠堂之右又钦赐祭田一顷二十亩,除其租赋,其子59代孔彦道字明善袭封文林郎北畿中城副兵马指挥司,主嵩商汤祀事,又拨两名奉祀生员,其后代世袭直到明晚期崇祯帝亡国,清朝顺治四年由64代孔尚显请复祀典,清代是异族统治,仅批复奉祀生,官职末袭。孔彦道一子孔承泗在明嘉靖登己丑进士,后任甘肃巩昌府知府,平凉府通判,见洛阳县志与孔承泗母亲丘氏墓志铭。

民国孔宪尹嵩孔文献资料

根据嵩县乾隆县志和嵩县孔氏家谱资料52代孔之进避元乱不仕,回嵩县孝感村奉祀殷商和孔丛子祠堂,并在明初孔之进子三孔泾孔溢孔湧翻建孔丛子祠堂和孔子家庙,53代孔溢元时明经为曹县教授,续为河洛派曹县支孔氏之祖,53代孔泾后人迁洛阳孔家寨,53代孔湧子三孔思余,孔思仁,孔思周,54代孔思仁由明经任宜阳训导后为河洛派宜阳孔氏之祖,54代孔思周子二孔克性,孔克守,55代孔克性子二孔希尧,孔希鲁。56代孔希鲁元末参军随朱元璋起义客居南京有军功。明洪武朱元璋建大明,恢复汉礼,封孔希鲁为太常博士主祭微子祠,帝喾陵等来奉殷商祀。后因坐事失爵,但世代祭祀照常如故。孔希鲁后人为河洛派商丘睢阳支,后人散居在商丘睢阳和柘城为主,清代曲阜孔府档案有商丘归德府孔氏后人优免碑记:“大清商丘归德府为先圣祖居之地,帝喾高辛,微子庙墓原有迁守,孔氏一支主守祭祀,豁免差徭,自汉唐宋元明恩例相传,亘古未变。有56代孔希鲁子孙主祭帝喾高辛微子庙墓。”

55代孔克守孙子孔立法为尉氏训导后人迁居洛阳七里河。56代孔希尧为酒后奉祀孔丛子和殷商之后,按照嵩县孔氏家谱和孔家寨谱资料奉殷商祀的世系为:嵩县孔庙奉祀世系:52代孔之进-53代孔湧-54代孔思周-55代孔克性-56代孔希尧-57代孔立训-58代孔公本(明正德衣寇祀)-59代孔彦道(文林郎副兵马指挥司)-60代孔承泗(进士巩昌府知府)-61代孔宏奇-62代孔闻悟-63代孔贞皋-64代孔尚显(奉祀生)-65代孔衍桧-66代孔兴宗-67代孔毓*-68代孔传铭-69代孔继松-70代孔广德-71代孔昭常-72代孔宪尹(民国)。

伊川酒后村孔氏宗亲有7户,田园大队韩良村有4户,洛阳孔家寨1户孔新年(祥)是长支保存嵩县孔氏家谱资料,酒后孔新民(祥)家保存有孔丛子祠堂大成殿至圣先师孔子神位。孔罗通(令)家位置是孔丛子祠堂西面20多米的孔子之家庙位置,是家谱记录奉祀殷商的家庙。孔罗通家后面老宅有盛业孔公胡儒人节孝碑一通,可惜破坏几块在路边,上面有神耆会立,黄钟谷旦字样。孔新民介绍说孔家老坟三处都在离酒后村4公里九皋山下寺沟村付近,一处在向阳渠付近,其它两处在九皋山脚跟处,只听老年人说有石牌坊,石狮,石马,石人,石碑等,早已被毁不见踪影,一处坟地有老的瓦片。其中一处坟地约有20座山祖坟,坟头,现都已成平田,只是每年上坟时满地挂白纸,下面摆贡品,洛阳孔家寨老谱称九皋祖坟为嵩林。

洛阳酒后孔丛子祠堂遗址和乐亭

七、河洛派孔子后裔分布与传承

洛阳孔家寨河洛孔祠

由九代祖孔鲋隐于洛阳嵩山九皋,传汉代奉殷商祀十四代宋公孔吉,传至汉末二十二代太子少傅孔潜避乱会稽,再传至唐代膳部郎中35代孔昌寓后人克符公,叔睿公,克让公弟兄三人隐于洛阳孔鲋祠堂,传承千年后人分布洛阳白马寺镇孔家寨,洛阳七里河,宜阳陈宅甘棠,洛宁瑶头,新安孔沟龙涧,渑池千秋,汝阳柿园,嵩县阎庄,登封颍阳,偃师,济源,汝州,商丘,曹县等地约三万多后裔,以诗书礼乐传家,孝道墩睦,重视教育,以和为贵,正直仁义,世道更替,祭祀不绝,最早伊川有孔子之家庙奉殷商,还有孔丛子祠堂及和乐书院,洛阳北邙及孔家寨有祖坟和家祠,解放以前春秋祭祀不绝,家谱家乘保存重修。洛阳孔家寨谱是在民国到解放后孔庆汉于1966年“文革”前整修完毕,考证严谨,世系完整,让外迁后人容易寻根问祖,洛阳七里河,宜阳,洛宁,新安还保留清代道光,光绪等多部家谱,民国伊川酒后孔宪尹整理了嵩邑孔氏自孔鲋到孔吉及明清孔氏一族奉祀殷商的传承历史文化,对于今天我们去考证华夏礼制文化有重大意义,让后人去传承家风,弘扬家族文化,对后人启迪很大。

唐名儒孔克符墓

洛阳孔家寨迁洛始祖重俢碑记

重立碑文:唯我三十八代祖讳克符字口口博通经史唐宪宗时因东平乱来豫避乱嵩山,游学洛阳见有至圣问礼遗迹因家焉卒葬此。此原碣年远代湮风雨损伤字迹残缺,经68代至70代数十族人重立此碣现在此碣字迹仍复残却,仅能认识大意,特此记之。

庆汉老人推测此牌立于清道光年间,本人推测应早于道光是清嘉庆年间,因为68代洛阳族人大约生活在清乾隆时期。

庆汉老人还特记墓碑位置:此碑墓在洛阳东十八里孔家寨村南一里许 ,此坟地内仅有此碑一座,碑楼砖被拆去,碑石为风雨所伤,字迹不清,立碑年代日月不详,此为重立之碑,约在道光年间以后。孔庆汉老人抄碑文时间为1962年10月15日。由衷感叹民国时任法院书记员孔庆汉老人的严谨细致,详细记录了始迁祖38代克符公的墓的位置,碑文内容,使后人能有所查证。

洛宁清代嘉庆有68代孔传鳌墓碑:“考之宗派,有九代祖迁囗者曰孔丛子,三十八代祖迁洛者克符。于顺治年间迁移兹土,世系绵延,瓜瓞云仍,是府君係至圣六十八代孙也”孔丛子为九代祖孔鲋,克符公为38代祖,也证明了河洛派世系的传承。

洛宁孔传鳌墓碑

洛阳地区孔氏多以儒业为本,以仁义礼智信为传承,以诗礼和乐孝为家风。宜阳县自54代孔思仁天顺中以明经任宜阳训导,末期年卒,子幼不能归里,诸生怀德捐资建茔葬于锦屏之阳,明嘉靖知县雷世荣为其建祠。其后人分居于陈宅,甘棠两地,孔思仁幼聪悟落笔成章,壮敬持身,谦恭礼士,讲究必以圣言为法,遗有家范条约以训子孙。其孙孔希庆明弘治乙酉科举人,任西安府咸阳教喻。后人有孔彦禄明万历三年贡生任休宁县丞。孔弘纶圣裔廪生,孔闻政康熙十一年贡生,任伏羌知县。孔衍基贡生候选县丞。其中孔闻澄为思仁公八代孙居甘棠以明经考取贡生,候选通判,清初因满族入关定鼎,地方百姓公摊杂税多,上京城反馈无果最后上吊于京城门外,一时朝野震惊,取消各地的苛税,孔公以己之躯舍生取义百姓得已安居乐业,宜阳县令毕万钟感其精神建祠立碑,举人张永芳碑记赞道:“这些功劳都是以先生一死之力之所造也。”这也是儒家的杀身成仁的精神体现。也有一些为政一方造福百姓孔氏后人,如迁渑池县之祖孔贞茔为陕西潼关知县,如民国洛宁县国民党书记孔群贤(繁集)曾任75师军需处主任,镇区长,县银行长,口碑很好,抗日时期做过贡献,还解救过同乡时为地下党的原交通部副部长贺崇升在老家躲避数天。另外洛阳地区孔氏以教师为多,孝敬老人,聚族而居,邻里和睦,也许是自古千年家风潜移默化作用。

总论

中华文化源远流长,伏羲,黄帝,尧舜禹,夏商周三代为中华文明的开启者,先祖孔子入周问礼为集大成者。三皇五帝之外历代以夏商周三代为华夏正统,历朝历代国家都要进行祭祀纪念,保佑华夏子孙国泰民安。以下为史书记载:

武王克殷有天下,封虞后于陈夏,后于杞,殷纣子武庚于殷。按《史记·周本纪》:武王十一年伐纣,封商纣子禄父殷之馀民。武王为殷初定未集,乃使其弟管叔鲜、蔡叔度相禄父治殷。罢兵西归。追思先圣王,乃褒封帝舜之后于陈,大禹之后于杞。〈注〉《正义》曰《括地志》云:陈州宛丘县在陈城中,即古陈国也。帝舜后遏父为周武王陶正,武王赖其器用,封其子妫满于陈,都宛丘之侧。汴州雍丘县,古杞国。《地理志》云:古杞国理此城。周武王封禹后于杞,号东楼公,二十一代为楚所灭。

按《陈杞世家》:陈胡公满者,虞帝舜之后也。昔舜为庶人时,尧妻之二女,居于妫汭,其后因为氏姓,姓妫氏。舜已崩,传禹天下,而舜子商均为封国。夏后之世,或失或续。至于周武王克殷纣,乃复求舜后,得妫满,封之于陈,以奉舜祀,是为胡公。

《汉书·元帝本纪》〈注〉文颖曰:姓姬,名延年。其祖父姬嘉,本周后,武帝元鼎四年封为周子南君,令奉周祀。师古曰:承休国在颍川。成帝绥和元年,诏封孔吉为殷绍嘉公,并进周承休侯为公。按《汉书·成帝本纪》:绥和元年春二月癸丑,诏曰:盖闻王者必存二王之后,所以通三统也。昔成汤受命,列为三代,而祭祀废绝。考求其后,莫正孔吉。其封吉为殷绍嘉侯。三月,进爵为公,及周承休侯皆为公,地各百里。按《梅福传》:时成帝久无继嗣,福以为宜建三统,封孔子之世以为殷后,复上书曰:臣闻不在其位,不谋其政。政者职也,位卑而言高者罪也。越职触罪,危言世患,虽伏质横分,臣之愿也。守职不言,没齿身全,死之日,尸未腐而名灭,虽有景公之位,伏历千驷,臣不贪也。故愿壹登文石之陛,涉赤墀之涂,当户牖之法坐,尽平生之愚虑。亡益于时,有遗于世,此臣寝所以不安,食所以忘味也。愿陛下深省臣言。臣闻存人所以自立也,壅人所以自塞也。善恶之报,各如其事。昔者秦灭二周,夷六国,隐士不显,佚民不举,绝三统,灭天道,是以身危子杀,厥孙不嗣,所谓壅人以自塞者也。故武王克殷,未下车,存五帝之后,封殷于宋,绍夏于杞,明著三统,示不独有也。是以姬姓半天下,迁庙之主,流出于户,所谓存人以自立者也。今成汤不祀,殷人亡后。陛下继嗣久微,殆为此也。春秋经曰:宋杀其大夫。谷梁传曰:其不称名姓,以其在祖位,尊之也。此言孔子故殷后也,虽不正统,封其子孙以为殷后,礼亦宜之。何者。诸侯夺宗,圣庶夺适。传曰贤者子孙宜有土,而况圣人,又殷之后哉。昔成王以诸侯礼葬周公,而皇天动威,雷风著灾。今仲尼之庙不出阙里,孔氏子孙不免编户,以圣人而歆匹夫之祀,非皇天之意也。今陛下诚能据仲尼之素功,以封其子孙,则国家必获其福,又陛下之名与天亡极。何者。追圣人素功,封其子孙,未有法也,后圣必以为则。不灭之名,可不勉哉。福孤远,又讥切王氏,故终不见纳。武帝时,始封周后姬嘉为周子南君,至元帝时,尊周子南君为周承休侯,位次诸侯王。使诸大夫博士求殷后,分散为十馀姓,郡国往往得其大家,推求子孙,绝不能纪。时匡衡议,以为王者存二王后,所以尊先王而通三统也。其犯诛绝之罪者绝,而更封他亲为始封君,上承其王者之始祖。春秋之义,诸侯不能守其社稷者绝。今宋国已不守其统而失国矣,则宜更立殷后为始封君,而上承汤统,非当继宋之绝侯也,宜明得殷后而已。今之故宋,推求其嫡,久远不可得;虽得其嫡,嫡之先已绝,不当得立。礼记孔子曰:丘,殷人也。先师所共传,宜以孔子世为汤后。上以其语不经,遂见寝。至成帝时,梅福复言宜封孔子后以奉汤祀。绥和元年,立二王后,推迹古文,以左氏、谷梁、世本、礼记相明,遂下诏封孔子世为殷绍嘉公。汉哀帝建平二年,益绍嘉公户九百三十二。

《孔丛子》是孔子后裔留传的家乘介绍:“家之族胤,一世相承,以至九世相魏,居大梁,始有三子焉。长子之后承殷统,为宋公;中子之后奉夫子祀,为襃成候,小子之后彦以将事高祖,有功封蓼候。”长子是指九代祖孔鲋,次子为孔腾,小子为孔树。

明代程敏政《圣裔考》

先圣之后凡嗣爵奉祀者谓之大宗子,宗法在礼不可不慎重,而考诸史籍则因袭之间尚有可议,盖自先圣一传而泗水侯再传为沂国公,沂国五传生顺仕魏以孔子后封鲁国文信君,盖圣裔之受封始此。顺生三子长曰鲋,秦封鲁国文通君又为陈王博士,次曰腾为汉长沙王太傅,次曰树,而鲋腾之后分为两宗。鲋六世生何齐,成帝时梅福上书言孔子殷人宜封其后以奉汤祀,遂封何齐为殷绍嘉侯,寻进爵为公地满百里,此一宗也。腾四世生霸,元帝时赐号褒城君奉孔子祀此一宗也。然则绍嘉公乃大宗,褒城君乃小宗。何齐生安光武时嗣爵又进封宋公,为汉賔位诸侯上。霸三世生均平帝元始初进封褒城侯。均再世生损和帝永光中徙封褒尊侯。至献帝初国絶盖两宗至于汉亡俱失传矣。魏文帝黄初中复求先圣之后得议郎羡赐爵宗圣侯,传再世生震晋武帝太始初改封奉圣亭侯,震再世生懿随元帝南渡居会稽,孔氏自此复分南北两宗。

山东师大的王钧林教授发表的《汉代孔子世家特殊继承制》文中认为:孔鲋一支奉祀弗夫何,承殷统,孔腾一支奉祀孔子,为宗统。并引明代学者王世贞曾经指出:孔鲋儿子孔随“承殷后为宋公”,认为孔鲋父子时已设殷统。

洛阳河洛派孔子后裔22代祖孔潜出自长子孔鲋之后,自汉末南渡会稽400年唐代又迁回祖居地洛阳奉祀到如今约1300年,以汉初十代祖孔随起为2200多年,国祀断续,家祭不绝,民国时洛阳酒后保留有两座宗庙,一为殷商祀的宗庙,一为夫子祀的文庙(和乐书院),春秋蒸尝,传承至今。

以此呼吁有识之士谏言,正逢中国盛世建国70年,三皇五帝及夏商周三代的祭祀传承研究并做为国家重大传统礼制文化挖掘开展,让后代子孙永远铭记祖先的丰功伟业,更加深刻理解中华文化団结一致,华夏一统,做龙的传人优秀的华夏子孙。

(河洛派洛宁支77代孔治辉 整理)

参考文献:

1.李舫,春秋时代的春与秋:孔子问礼于老子的启示,人民网,2016,来源:光明日报

2.许武章.宜阳平泉庄轶事(二)平泉庄上留圣迹,灵秀之家,2020,灵秀师苑风公众平台

3.张承宗,孙中旺. 会稽孔氏与晋宋政治(J)浙江学刊,2000,(5)

4.《孔子世家谱》

5《孔宅志》

6.《嵩县志》

7.《宜阳县志》

8.〈钦定古今图书集》明伦汇编官常典第一百九卷

9.《孔丛子》

10.王钧林,汉代孔子世家特殊继承制,(J),齐鲁学刊,2011,(6)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com