秋晚登城北楼陆游(亭前垂柳珍重待春风)

冬至,不仅是最早被确立的节气,最古老的节气,也曾经是最隆重的节日,甚至“冬至大如年”。

什么是冬至?南北朝时期《三礼义宗》:“冬至中者,亦有三义:一者阴极之至,二者阳气始至,三者日行南至,故谓之冬至也。”

冬至有三层含义,一是阴极之至,阴气最盛的时候;二是阳气始至,阳气萌生的时候;三是日行南至,阳光直射点最南的时候。

在人们以阴气和阳气衡量气候的古代,冬至被视为“阴极之至”,所以到了冬至,人们便生活在万千禁忌之中。一个总的原则,是“不可动泄”。

人们安身静体,“以养微阳”,呵护微弱的阳气。各种“工程”也都叫停了,冬至时“土事无作”,别动土,别弄“凿地穿井”之类的事情,不要“发天地之藏”。万物都在闭藏、休眠,大家相互之间最好能够做到“静而无扰”。

所以冬至时,“万物闭藏,蛰虫首穴,故曰德在室。”似乎冬至时节,好好在屋里待着,便是一种美德。既是呵护自己,也是爱护“别人”。

“冬至前后……百官绝事,不听政,择吉辰而后省事”。似乎除了时光之外,一切都封冻了。

冬至是阴气至盛、阳气始生的日子。人与自然同禀一气,一阳复始之时,人需要与这个气候节点同步呼应,人体是小天地,需要顺应大天地之阴阳流转,不要耗损而要充注生命的能量。

从前进入冬至,人们开始数九。一天天数着日子,可见是最难熬的日子。

从前,冬天可能是最能打磨人们心性的季节。农耕社会,春播、夏管、秋收,繁忙劳碌,人们往往无暇品味时光。只有冬季,是一段长而闲的时光。在寂寞的自处中,人们才有着一份气定神闲的状态。

古时有“冬至一阳生”的说法,就是说从冬至这天开始,阳气慢慢开始回升了。就如现代诗所云:冬天到了,春天还会远吗?古时漂在外地的人到了这时节都要回家过冬节,所谓“年终有所归宿”。据说这一天,官府要举行“贺冬”仪式,官员互贺称作“拜冬”。官方放假,军队待命,边塞闭关,商旅停业。《后汉书》记载:“冬至前后,君子安身静体,百官绝事,不听政,择吉辰而后省事。”在民间,人们则亲朋相互拜访,并以美食相赠。这一天,后辈还要向父母长辈拜节呢。

冬至还是一个传统的祭祀之日。据说,宋朝以后,冬至逐渐成为祭祀祖先和神灵的节日。唐宋时期冬至就是祭天祀祖的日子,皇帝要到郊外举行祭天大典,百姓则要向父母尊长祭拜。明、清两代的冬至日,皇帝要举行祭天大典,谓“冬至郊天”。民间在这一期间同样有祭祖、家庭聚餐等习俗。故而冬至才被称为“小年”。

回想一下,我们会发现历朝历代的传统节日,无论大节也好,小节也罢,都包含着一个必不可少的内容,那就是祭祀亡灵,寄托哀思。由此我们可以深切地感受到中华民族是一个重情重义重亲的民族,特别是在人们欢乐喜庆的日子里不能忘记先辈。如此看来,一个民族的亲和力、凝聚力,正是在这样一个又一个节庆中得以延续,得以传承。我也曾浪漫地想,随着科学的进步,经济的发展,智能化水准的不断提升,人的劳作也将逐渐地被“机器人”所替代,那么,富起来的人们干什么呢?怎样才能将赋闲的日子过得有滋有味,丰富多彩?最靠谱的方法,就是从传统的节令之中寻找答案。

冬至里最为普遍的风俗,便是吃饺子了。俗话说:“冬至到,吃水饺。”而南方则是吃汤圆。据说在山东滕州等地,冬至有喝羊肉汤的习俗。而苏南人在冬至时则吃大葱炒豆腐。总之,一年将尽,新春即来,忙了快整整一年了,人生的滋味、工作的辛劳、创业的艰难、人际的纠结,等等,等等,可谓是酸甜苦辣咸,喜怒哀乐悲,尝了个遍。到了冬至,这种种的担子要放下了,喘口气,歇一歇。不是累吗?放下就轻松了,心情自然就好。有道是“好受不如倒(躺)着,好吃不如饺子”。上街买肉包饺子喽。其实,每到农历十一月的时候,在街头,在集市,已经可以看到卖春联,或代人写春联、写福字的摊子了――这就意味着,这年呀,就快要到了。

古人在冬至这天对一年的回首往顾,也常有怀旧情结。

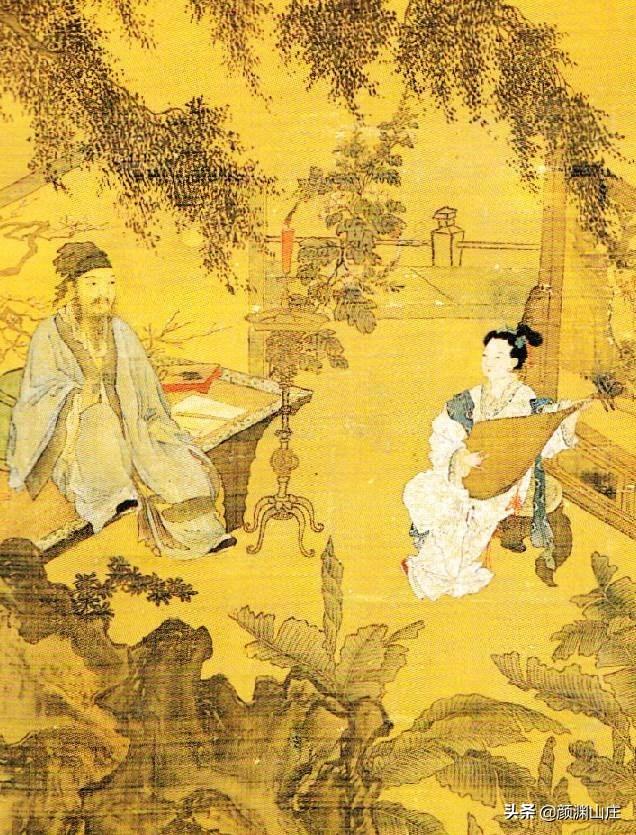

南北朝诗人鲍照在《冬至》中云:“舟迁庄甚笑,水流孔急叹。景移风度改,日至晷回换。眇眇负霜鹤,皎皎带云雁。长河结瓓玕,层冰如玉岸。哀哀古老容,惨颜愁岁晏。催促时节过,逼迫聚离散。美人还未央,鸣筝谁与弹。”通过日晷影移的变化,反映了冬至日的到来,同时描写了鹤负霜、雁带云、长河结冰的冬至景色,抒发了时节易逝,人生难免聚散离合的愁情思绪。

同样的情感,不只鲍照所有。杜甫写的一首《冬至》诗:“年年至日长为客,忽忽穷愁泥杀人。江上形容吾独老,天边风俗自相亲。杖藜雪后临丹壑,鸣玉朝来散紫宸。心折此时无一寸,路迷何处望三秦。”古代冬至,亦称“至日”。白居易也在《邯郸冬至夜思家》诗中流露出:“邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。想得家中夜深坐,还应说着远行人。”两位大诗人都在冬至这天动起了思乡之情。

冬至日也意味着开始进入一年中最冷的“数九”严寒天气,古代先民认为,从冬至起,每数九天算一个“九”,数到九个“九”,共计八十一天后,春天便翩然而至。由于古人以九九的形式概括冬天寒冷的变化,故而也产生了一些与数九相联系的谚语、俗语、歌谣。人们比较熟悉的是《九九歌》:“一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九沿河看柳,七九河开,八九雁来,九九加一九,耕牛遍地走。”

文人雅士则会以图、表或填影格等形式来表示气候的变化,称之为“九九消寒图”。清代夏仁虎写有《消寒图》诗,颇有意思。诗云:“亭前垂柳待春风,珍重亲涂一画红。九九图成春已至,宸居真可亮天工。”这首诗,描写了九字消寒图的制作和涂法。“九字”即“亭前垂柳珍重待春风”九字,按繁体每字九画,计八十一画,每天涂一画,涂完这九个字,数九寒冬也就结束了。这就是“九字九九消寒图”。

据说这九个字曾被康熙皇帝引用过。那是康熙四十七年太子胤礽被废,心境复杂的老皇帝于当年冬至日,在乾清宫铺了一张纸,每天来此写一笔就走,共写了九九八十一天,当“亭前垂柳珍重待春风”写毕,春天来了,康熙宣告太子复位。可以说,这个冬至对康熙来说肯定是思虑重重,忧心忡忡,于所思所忧所烦所恼的种种纠结中度过的。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com