母狮为什么保护狮子(西方不亮东方亮)

中国其实并没有狮子,但为何每逢喜庆节日总会见到欢腾跳跃的舞狮?走近寺庙前,也能看到静静担任护卫的石狮?为什么中国文化里有这么多与狮子相关意象呢?

狮子主要分布在非洲,中亚、西亚与印度北部,因而这些地区在上古时期,人们便把狮子作为重要的文化象征符号,如波斯(今伊朗)的国王、勇士以与雄狮搏斗并战胜为荣,其事迹更被雕刻于石板上,成为猎狮图。对西亚诸多上古文明而言,孔武有力的狮子让人又敬又畏,民众深信在建筑、武器刻上狮子会带来保佑。分部在非洲、西亚与印度北部的狮子,在当地文化都占有举足轻重的地位。

直到西汉张骞(公元前164-前113年)通西域、开丝路后,中国才有了狮子。《汉书.西域传》载:“乌弋(即古国乌弋山离国,位在今日阿富汗坎大哈一带)地暑热莽平……而有桃拔、师子、犀牛”,三国时期的文人孟康作注解释:“师子似虎,正黄有髯形,尾端茸毛大如斗”,文中的“师子”即狮子。另外学者统计《后汉书》,发现章和元年、二年(87、88)、永元十三年(101)、阳嘉二年(133),月氏(今伊犁河流域一带)、安息(存在于公元前247-前224年,古波斯王朝名)等国都曾经派遣使者送贡狮子到中国的记录,从《后汉书》到《明史》,光帝王本纪就有21次提到贡狮相关的记载。不过从西域进贡的真狮,只有皇室能够亲眼看到民间是没有“眼福”的。

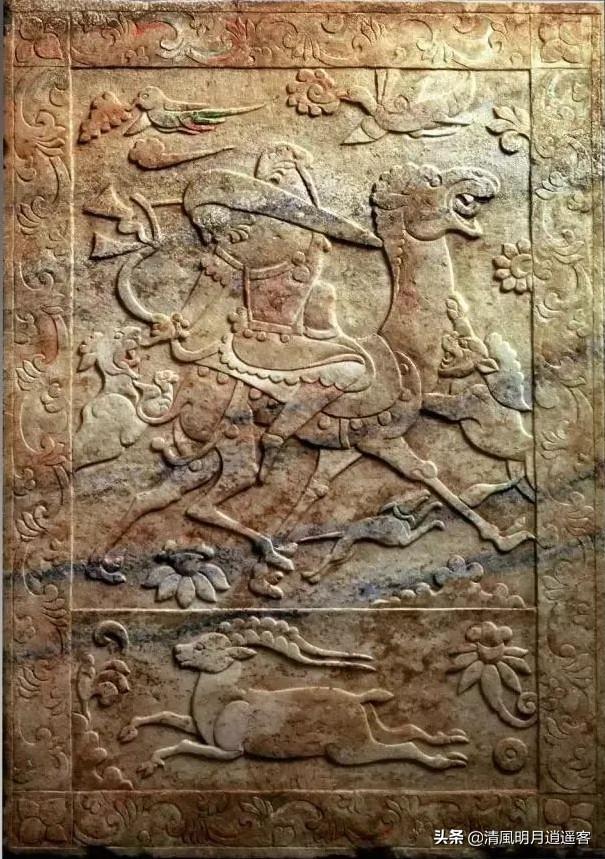

但是猎狮图却随着丝路上的贸易活动,从中亚、西亚地区流入中国,在隋初虞弘(533-592年)墓,发现来自西方的猎师图。虞弘棺椁雕刻带有鲜明的中亚色彩。由于虞弘曾奉命出使西域各国,其安眠的汉白玉棺椁上头除了雕凿宴饮图、雀鸟图、骑象捕狮、骑驼猎狮等图案外,还有人狮搏斗的图景,此外棺椁雕刻的人物均为高鼻深目、头发卷曲浓须,有相当鲜明的异域风情。

目前中国发现最早与狮子有关的实物,为山东省嘉祥县武梁祠前的一对石狮,据学者研究,其建于东汉桓帝建和元年(147)。在此之前,汉代画像砖上的动物主要是凤凰、鹤、龙、虎、鹿与狐等祥禽瑞兽,独不见狮。推测虽然当时民众将狮视作异兽,但因雄伟外形加上物以稀为贵,人们逐渐将其与镇邪驱恶、守护死者的镇墓兽连结在一起。而真正让广大民众狮子,还是要到东汉佛教传入中国,象征智慧的文殊菩萨骑狮传法,才让狮子正式地被民间广泛认识。

在佛教的推广下,狮子很快成为人们喜爱的瑞兽。图为大英博物馆馆藏的文殊菩萨,祂架乘狮子手持智慧剑。而到魏进南北朝,由于战乱动荡,导致人们生活悲苦,在人心不安下,佛教大为流行。狮子在中国大陆的形象也开始提高。狮子在佛教里崇高的地位,可从佛教用语窥看一二。如佛祖释迦牟尼被喻为“人中狮子”,连带佛所处的床或地,被称为“狮子座”,为“佛祖座席”之意,还有将佛陀说法比做 “狮子吼”。这是因为佛陀为人中至尊,用狮子来形容佛陀的无畏与伟大。另外在佛教的画像与塑像中,常见佛陀与菩萨手持法器,比如力波罗蜜菩萨手中握荷叶,其荷叶上方有一只狮子,象征勇健与菩提心,也代表智慧,能断尽一切烦恼。从佛教诸多与狮子相关的词语、图画,都可见狮子在佛教里的重要地位。

受到佛教影响,多数民众对于保护佛法、具有法力的狮子第一印象极佳。北魏时,狮子已被制成双塑,立在石窟与佛像基座之下、成对出现在佛寺大门外了。《洛阳伽蓝记》曾描述建于北魏熙平元年(516)的永宁寺塔:“寺院墙皆短椽(音传,用以承接木条与屋顶的木材),以瓦覆之,若今之宫墙也。四面各开一门……拱门前有四力士、四狮子,饰以金饰加以珠玉,庄严焕炳,士所未闻”。为寺院前的石狮加上金饰以及珠玉也是让狮子意象的再造。

而由于中国人接触到的已是被印度人神格化的狮子,又在中国人的想象力挥洒、融入中华文化的意象等影响下,外形渐渐离真实的狮子越来越遥远。回顾狮子的形象演变,原本是属于皇室豢养的西域贡品,民间本无缘见到,但再经历魏晋至隋唐这段时间佛教的传播,百姓通过佛陀与佛经故事的角度,逐渐认识这已被神格化的异域动物。而在佛教的推广下,狮子很快地得到人们的认同与喜爱,其石狮像成为随处可见的风景,亦是中华文化重要的一部份。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com