宫崎骏乡村的生活(宇野常宽宫崎骏与)

宇野常宽:宫崎骏与“母性乌托邦”(下)

“母亲”式的东西/“少女”式的东西

如此考虑,宫崎骏的作品经历可以通过他对男性性的态度,以及不断变化的对女性性的态度来尝试进行明确的整理。

可以说宫崎骏最基本的主题就是近[现]代的,而且是男性的自我实现的不可能性。

《未来少年柯南》中,男性未满的少年柯南通过拥有一个应该被保护的少女(拉娜)展开冒险,最终实现了社会自我实现。在《鲁邦三世:卡里奥斯特罗之城》中,鲁邦拥有了应该保护的少女(克拉丽斯),自嘲为“大叔”的鲁邦恢复了男性气质。《天空之城》则批判性地强调了这样一个世界,如果缺乏对这种应该被男性“拥有”的、给予其存在意义的“母亲”式女性性的依赖(女性性的拥有),男性性的自我实现就不能成立。

那个只需身为男性就能够连接到男人的自我实现回路(能够“飞翔”)的世界(就像剧中的“拉普他”一样)已经失去了,即使尝试(拥有女性性)模拟性的恢复,最后也难逃灭亡。前文提到的《天空之城》的双层结构,可以说是宫崎骏这种反讽世界观的直接体现。

拉娜、克拉丽斯以及西塔这群女主角,都是为了保证男主人公进行近[现]代男性的自我实现而存在的角色,而且也是无条件需要(肯定)他们的“母亲”式存在。更准确地说(如上文朵拉和西塔的关系所示),宫崎骏将她们与“母亲”式的存在联系在一起。

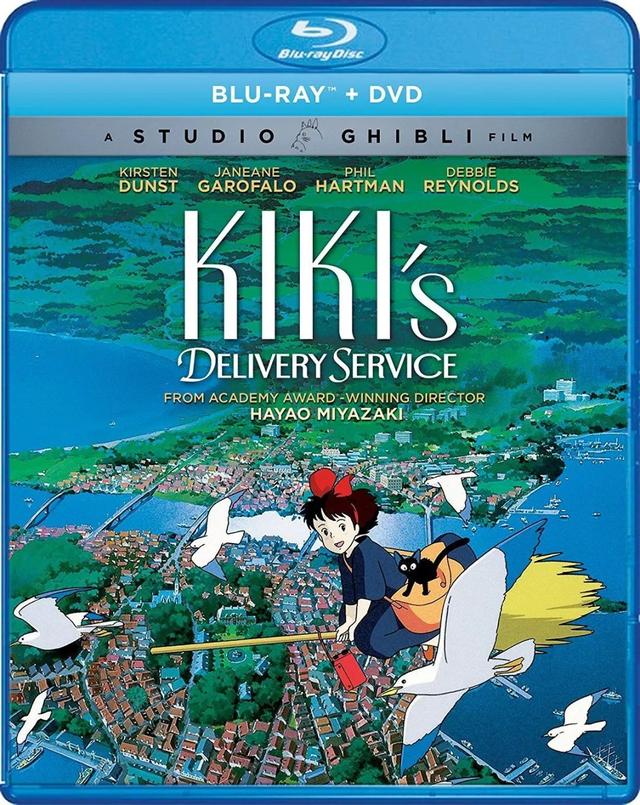

但另一方面,宫崎骏笔下的女主角还另有一个“谱系”。那就是《风之谷》中的娜乌西卡、《魔女宅急便》中的琪琪等女主人公。

宫崎骏一方面描绘了由于对母性事物的依赖而模拟性地恢复男性特性的男主人公,另一方面,从80年代到90年代,可以说把自己放弃的东西——飞翔这件事交给了美少女角色吧。

《风之谷的娜乌西卡》这部宫崎自己的漫画连载从1982年开始一直持续到1994年,如我们所知在84年被动画电影化了。《魔女宅急便》是1989年上映的,在《天空之城》中放弃男性式的自我实现的内侧,宫崎一直在描绘在空中飞翔的少女。

宫崎骏在《天空之城》之后,反复描绘了无法主动做出承诺的男性(少年)。于是,现在他们实际上被拖进了死者的世界,或者说被收入到了母胎中(《悬崖上的金鱼公主》)。代替这些男人们,这些“飞天”女主角们承担了主动承诺的职责。

也就是说,在这里,男性性的东西已经被放弃作为对历史的主体性承诺、而近[现]代的自我实现作为女性性的东西仍然是可能的。可以说,这是依赖于现有的性差结构从而成立的幻想故事:男性已经飞不起来了,而女性还能飞——宏大叙事在女性身上还能成立。

如果继续这一梳理,1992年上映的《红猪》中,与拉娜-西塔谱系(“母亲”式女主角)相连(确切地说是其中年版)的吉娜和与娜乌西卡-琪琪谱系(“少女”式女主角)相连的菲奥共存,主人公波鲁克被吸引到吉娜身边(死亡世界)。

正如《红猪》中两位女主角的力量平衡所显示的那样,纳乌西卡-琪琪的谱系从宫崎骏的作品世界中逐渐退场,拉娜-西塔的谱系的存在感逐渐增强。比如《魔女宅急便》可以读作“少女”式的女主角琪琪,与少年(蜻蜓)相遇,直到开始帮助他实现自我(在飞行俱乐部“飞翔”)的故事。

该作品也是被初潮隐喻所强烈规定的作品。在故事的后半部分,琪琪暂时失去了魔女的力量,不能飞,也不能理解黑猫的语言,这是因为她意识到“男性=蜻蜓”的存在。琪琪从“少女”(独立地代替男性在空中飞翔的存在),“成长”为“母亲”(支持男性飞行的存在)。同样,漫画版《风之谷的娜乌西卡》也可以读作从飞天的“少女”式女主角“落地”到充当犹巴和基尔的保护者的“母亲”式女主角的故事。

就这样,宫崎骏的世界里“少女”式的东西渐渐消失,“母亲”式的东西占主导地位。上述臃肿的母性与只有在母性中才能自我实现(可以飞行)的矮小男性性之间的勾结将进一步加强。

《幽灵公主》是“不能飞行的娜乌西卡”(漫画版后半段的娜乌西卡)的再次登场。在该作中,阿席达卡之所以一事无成,之所以不能飞,那是因为珊和艾伯希都是不能作为“母亲”的存在,因此无法“放飞”阿席达卡。与此相对,《千与千寻》(2001)中的千寻具有保证白龙的“飞行=自我实现”的女性性的一面(这就如前面所述,千寻作为事实上的“母亲”发挥作用)。

这种关系反复回响在《哈尔的移动城堡》中苏菲和哈尔的关系中(苏菲有时通过魔法成为一个老妇人的形象,这直接反映了宫崎作品中“应被保护的女性”和“母亲”的要素)。

而这种肥大的母性和只在母胎内模拟恢复的男性性之间的合谋在《悬崖上的金鱼公主》中“完成”了。

宫崎骏为什么要抛弃“少女”式的女主角?她们在最初确实是作为代行宫崎骏对男性自我实现欲望的存在而发挥作用的。戴上美少女的皮,暗中依赖于差异构造,把自己不相信的东西描绘成了可以相信的东西。

但是,宫崎骏舍弃了这个回路。这恐怕与《魔女宅急便》作为宫崎骏的作品,其主题例外地肯定了消费社会有关。在该作品的开头,琪琪独自立于夜晚,她飞向街道,遇到了前辈魔女。很注意打扮,装扮时髦的前辈魔女使用“占卜”的能力来享受都市生活。在这部电影中,少女使用“魔女的能力=飞翔天空”,这和消费社会的快乐是紧密联系在一起的。还有,琪琪目送前辈魔女的都市模样的表情中,既有隐隐的憧憬,也带着相反的不安,多少有些不协调感。

这里体现了宫崎骏与当时消费社会的距离感。该作品是宫崎骏在大牌媒体的支持下取得巨大商业成功、从而开始登上国民作家的阶梯的契机。其背景是泡沫经济推动下,以电视为中心的大众媒体的膨胀。宫崎骏就是一位想要运用这种力量实现飞跃的作家。但是,我想宫崎的思想当然不能仅仅肯定这种力量。这只是一个细节描写的例子。但是,在这部作品中,宫崎虽然从整体上肯定了琪琪在消费社会中小小的自我实现,但要是将其与消费社会的形象相结合,则多少有些厌恶,少女没有成为“母亲”,以少女的姿态在空中飞翔。

之后,宫崎骏在《幽灵公主》以降的作品中将“作为母亲的自然”主题化。而在其背后,与消费社会性的东西相结合的“飞翔在天空的少女”这一主题的衰微是切实可见的。

在一个少女也无法飞翔的世界里

男人们在母亲的腹内安全遨游的同时,娜乌西卡却在为了拯救充满无法肯定的屈辱的世界而四处飞翔。《幽灵公主》和它的原型《风之谷的娜乌西卡》有很多共同点。和阿席达卡一样,娜乌西卡介入了人类之间的争斗,或者说介入了人类与自然之间的对立,在保持中立立场不变的情况下进行调解。

但是两者有决定性的区别。与只能在地上爬的男主人公——阿席达卡(而要称其为女主角的是往往躲在主人公阿席达卡背后的珊)不同,“战斗美少女”娜乌西卡在天空中自由地乘坐Mowe飞翔。

然后一遍又一遍地过度地自我牺牲,最后创造奇迹。没错,娜乌西卡不同于阿席达卡和珊,她能飞。

男性是不会飞的。柯南只能在拉娜的胎内飞行,鲁邦只能在克拉丽斯的胎内飞行。但是女性之所以能飞,是因为娜乌西卡掌握着改变世界的可能性。

80年代的宫崎骏似乎试图通过将少女幻想作为这种男性中心主义的反面,来恢复对世界的肯定性。《天空之城》《龙猫》(1988)《魔女宅急便》等吉卜力工作室成立后的初期作品,尤其是《龙猫》和《魔女宅急便》这两部作品的此种倾向更为强烈。

《龙猫》中的皋月和小梅之所以能和龙猫一起飞翔,首先是因为她们是少女,而且还因为,宫崎从昭和30年代被美化了的农村共同体,和它旁边茂盛丰富的龙猫森林之间的关系中,看到了在和日常接壤的地方发生异界的日本式幻想的希望,也看到了对世界的肯定性。

同样,《魔女宅急便》中的琪琪之所以能飞起来,大概是因为在泡沫经济的氛围背景下,在即使是城市里的自由职业[灵活就业]者也能得到的微不足道的小市民式消费生活的幸福中,还是能找到肯定性吧(中段,琪琪飞不起来是因为城市里的生活看不到希望了)。所以无论哪一个,尽管从母亲那里被切断了,孩子们(不过是女孩子们)是能飞的。

但毫无疑问,这两个选择在思想上都只是脆弱的权宜之计,就像动画版《风之谷》中宫崎式的生态思想一样,这些肯定性并没有在之后的作品中被重复。也就是说,80年代的宫崎骏在不断的摸索中发表了一部又一部不朽的名作,但作为创作者,他却没有能够发展出将毕生事业向前推进的思想、具体说来就是找到与世界的肯定性相关联的回路,因此被逼入绝境。

漫画版《风之谷的娜乌西卡》大概就是宫崎骏这一思想僵局的体现。这部作品被称为宫崎骏的毕生事业,花费了他十多年的时间才完成,最终得出的结论却与《幽灵公主》的虚无主义有着直接的关系。

宫崎骏此时陷入了怎样的虚无主义,答案显而易见。那就是世界已经无法改变了。“从红到绿”的全球反体制母题的趋势变化(从马克思主义到生态学思想)在思想上是极其脆弱的,宫崎骏受到这一趋势影响的时间也很短。

经过冒险,娜乌西卡最后解开了腐海之谜,她得出的结论是:接受世界的应有状态,坚强地活下去。既不是解开世界之谜拯救人类,也不是发现新的共生形式,即使那意味着是缓慢的走向毁灭、也要选择与腐海并肩生存。在这里,娜乌西卡敌视的是优生思想和可能与法西斯主义接轨的技术信仰思想。娜乌西卡彻底拒绝了人类通过科技进化自身的愿景。

这里我想思考一下,宫崎骏为什么会让娜乌西卡彻底拒绝科技进化人类、改变世界的愿景呢?试想一下,帕祖和西塔不应该把拉普他连同穆斯卡一起埋葬,而应该和平利用拉普他。但娜乌西卡、帕祖和西塔都没有这样做。而阿席达卡也只能往返于珊与艾伯希之间,往返于森林与塔塔拉城之间,“用纯真的眼睛看世界”。

当然,我们不该急于下结论,不该陷入虚无主义,应当永远致力于追寻没有答案的问题,一旦出错,那就立即抹去并重新划定界限,这才是高洁的,才是不陷入虚无主义的脚踏实地的生活方式,这是“正论”。您说得太对啦。我没有特别的反驳。但是,这难道不太过于常识性了吗?这是宫崎骏级别的创作者必须以其高超的表现力来传达的信息吗?

总之,我们“要谦虚、要坚持不懈、要有灵活的知性”也就是“要有高度的自觉”。即使这种在公立中小学的晨会上校长老师所说的训词那样的常识论被全力宣传,说实话,至少对于十几岁的我来说,我只觉得“很烦人”。

不仅限于宫崎骏,这也是当时现实主义化的左翼思想本身陷入的陷阱。采用揭露以少数族裔身份为代表的个人事务中潜藏的政治性维度,重新整顿“政治与文学”、“公与私”回路这样的稳健战略和无谬正义的结果是,虽然始终积累着微观和常识论的情况改善,但事实上对宏观系统的更新视而不见的态度成为常态。

而此时,在宏观问题上,与其相配的态度是“只敢于”谈论言辞中最恶劣意义上的“左翼式”的、非现实主义的浪漫主义,以及展示作为理想主义者的矜持,将自己置于不会被追问现实变革的可能性与责任的安全圈里。如此一来,左翼事实上放弃了对宏观系统的批判力,换来的是不断攀升的自恋式的防御力。

更准确地说,无论是漫画版《风之谷的娜乌西卡》还是《幽灵公主》,都背叛了其丰富而洗练的视觉表达,故事停滞不前,最后选择了对常识论信息的确认作为其落脚点。这是一部奇妙的作品,由于这种窒息感,好不容易才产生了叙事性的紧张感。另一方面,宫崎骏在本作中,也可以说是在很大程度上开创了日本式幻想的想象力。

本作将网野善彦的研究充分融入到了这个世界中,将《龙猫》中所展现的那种在日常空间里的“龙猫”森林,极大地扩张和丰富地表现了在光与暗接壤的地方发生的,异界的日式幻想想象力,这功绩无可非议。但是,通过如此丰富的奇幻想象力,只能谈这些——好吧,说白了就是常识论层面的伦理表态吗,为什么“飞不起来”?这答案恐怕已经显而易见了。

宫崎骏是不是应该发现一种,就算是谎言或者胡说八道都可以的、肯定世界的回路呢?这既可以是都市少爷梦寐以求的妄想中的“昭和30年代的农村”,也可以是那种大叔被泡沫经济冲昏头脑而不小心肯定的都市打工仔市场。对动画片而言,幻想撒谎让人打起精神应该也是它的职责之一。而全世界对宫崎骏所期待的,不也正是这样的动画吗?至少宫崎不正是从那里起步的吗?

的确,宫崎骏在《龙猫》中描绘的昭和30年代的农村只不过是机会主义的美化。在该作品中,皋月和小梅为了见到龙猫而跑过森林中的“绿色隧道”,实际上是人类不再与森林共同居住,结果被放置不管、在迎来末期症状的森林“濒临死亡”状态下发生的(注8)。没错,那部电影中描写的“龙猫之森”,其实并不是昭和30年代的“富饶的森林”。倒不如说是作为(经济)高度成长以后森林管理粗制滥造之结果的荒芜的“森林”。

当然,宫崎也许已经厌倦了停留在靠这些谎言和胡言乱语支撑的“漫画电影”之中。既然如此,只要想出一种不基于谎言和胡言乱语(而且不依赖母性来掩饰这些谎言和胡言乱语)的“飞行”方法就可以了。

比方说吧,可以讲这样一个故事。

他可以说,如果想要维持那条隧道的话,人类绝对不能停止改造森林。

在人类对地球环境本身产生决定性影响的千千万万年后的现代,《幽灵公主》中描写的那种深邃、具有多样性的“森林”如果没有人类的介入就无法维持,这是现代生态学的前提。也就是说“森林”和“人类”这两个对立轴的设定本身就是“错误的”。不是森林和达达拉城对立,而是没有达达拉城,森林就不能成立。所以阿席达卡本来就不需要承担着迷惑的同时往返于森林和达达拉城的任务。因为只有让达达拉城好好地发挥作用,森林才能第一次得以维持。而我认为宫崎骏所缺少的是《龙猫》时期丰富的想象力,维持龙猫森林所需要的力量,维持“飞”的力量所缺少的,或许就是这样的思路。

鸟儿不是靠抵抗重力而飞行的

最后,我们来考察一下2013年暑期上映的动画长片《起风了》。以下是同年夏天刊登在《达芬奇》杂志上的连载随笔,对时势等进行了一些加笔订正和修改(《鸟儿不是靠抵抗重力而飞行的》 ,见注9)

东日本大地震之后,宫崎骏反复发表“现在不应该描写幻想故事”的言论,正如他所说的那样,《起风了》成为宫崎骏作品中幻想元素最少的作品。

以堀辰雄的同名小说为灵感,宫崎改编了作为零式战斗机设计者而为人熟知的军事技术家堀越二郎的半生。这部作品的舞台是从战前到战争期间的时间段。

主人公二郎出生在一个比较优渥的家庭,在慈祥的母亲的关爱下长大,作为一个有着不忽视弱者欺凌的高尚精神的少年登场。二郎从少年时期开始就迷上了飞机的魅力。但是,近视眼的二郎知道自己不能成为飞行员,他的梦想倾向于成为制造飞机的技术人员。尤其是二郎对意大利工程师卡普罗尼越来越向往,总有一天,他的目标就是像卡普罗尼那样“制造美丽的飞机”。

就在他还是学生的时候,经历了关东大地震。这时和二郎偶然相遇的是女主角菜穗子。后来,二郎如愿成为飞机设计者,开始从事战斗机研制工作。从德国留学回国后,在避暑地与菜穗子命运般地重逢,二人坠入爱河。菜穗子坦白自己患上了严重的结核病,二郎接受了这一事实,两人订婚了。后来,二郎被提拔为主力战斗机(即后来的零式战斗机)的设计者,全身心投入到工作中。另一边的菜穗子病情恶化,她意识到自己行将就木,于是硬着头皮溜出医院跑到二郎身边,两人结婚。

正当零战的开发进入佳境的时候,两人过上了短暂的婚姻生活。接着零式战斗机的开发取得了成功,并且暗示菜穗子不久后去世了。虽然二郎实现了“制造美丽的飞机”的梦想,但面对飞机被用作战争工具、象征巨大杀戮和破坏的现实,他决心以菜穗子的存在为支撑“活下去”。

对于这部作品,很多人评价其完成度很高,但也有很多人批评说,二郎追求“制造美丽飞机”和菜穗子之间的恋爱这两条故事线貌合神离,根本是牛头不对马嘴。但是,我的想法有点不同。在我看来,反而这两个故事在骨子里是紧密相连的。

如果用一句话来形容这部名为《起风了》的电影,那就是宫崎骏亲自探寻其创作根源,以极高的紧密度挖掘出其本质的作品。是了,观看这部电影,我们可以清楚地看到,无论是点缀以往宫崎骏作品的“从红到绿”(从马克思主义到生态学思想)的反体制母题也好,还是对日本式村落共同体的(美化)视线、民俗学母题也罢,一切都只是表达的线索和理论武装的手段,与宫崎这个作家的本质完全无关。

那么宫崎骏这位作家的核心是什么?那便是对军事技术的恋物癖和对扭曲的男子气概的拘泥。本作的主人公二郎,只梦想着为“制造美丽的飞机”而活着。但二郎“造一架漂亮飞机”的梦想,始终受到战争阴影的威胁。男子气的二郎在梦中驾驶着飞机自由飞翔,但这个迷梦很快就被飞机是战争工具的现实侵蚀而清醒了。而长大成人的二郎除了军事技术人员之外什么都不是,那架“美丽的飞机=零战”也逐渐成为了日本军国主义的象征。

然而,二郎对战争的负面情绪在剧中仅有寥寥几处描写。留学期间一次,回国后他又一次看到了军国主义的影子,于是观众通过二郎的眼睛分享的,只能是一种模糊的负面感受。这并没有影响二郎的行动,他在故事的结尾,面对零战成为军国主义象征的事实,也只是在菜穗子亡灵的鼓励下决心“活下去”,既不反省,也不打算开始新的行动。

我们应该如何看待宫崎骏对战争、对武器的距离感呢?从结论来说,宫崎骏=二郎,本质上他既不厌恶战争,也不否定战争。不如说他认为的“美丽的飞机”应该与战争所具有的破坏和杀戮的快乐密不可分。因此,与梦想开发大型运输机,让整个大家庭社区旅行(剧中)的卡普洛尼相比,二郎制造的飞机必须是轻便、快速、运动性强的飞机(零战)。

卡普罗尼的梦想就是宫崎骏一直以来描绘的大家庭主义形象,也是这位作家的庄严牌坊。热闹富足的大家庭,吃着可口的饭菜过着快乐的时光——卡普罗尼所体现的形象就是以往宫崎骏作品的形象本身。但是二郎体现的形象不一样。二郎在作品中吃了几顿饭,但他的兴趣只在画出美丽曲线的青花鱼骨头上,他享受着更丰富多样的菜单,却充耳不听同伴们让他享受美食本身的建议。

没错,宫崎骏的真心话,一直体现在“青花鱼骨头=零战”上,而不是在空运整个大家庭派对的卡普罗尼大运输机上。原来,宫崎骏所认为的“美丽飞机”并非夸张猥琐的卡普罗尼式大运输机,而是苗条禁欲的零战,并非和平时代的客运机,而是黑暗时代的杀戮武器。

但是宫崎骏不能完全肯定“自己=二郎”的恋物癖。二郎在人物塑造中也表现出的那种一本正经,让他无法直接承认自身中存在的对破坏的欲望。如果日本是一个战胜国,宫崎骏中的恋物癖就不会与政治正当性发生冲突(至少如此正面地冲突)。在这种情况下,他的恋物癖会有一种回路(当然,也是欺骗),可以被肯定为与法西斯的战争,殖民地解放战争和“正义之战”。

但是战败国的情况却并非如此。基本上没有回路肯定日本、德国、意大利所发动的动武杀戮的战争。所以,很多在这个国家战后度过少年期的男性,都被这种自恋心理植入了“扭曲”。

没错,这并非宫崎骏个人的问题。一旦在政治上预先失去了将使用暴力、打倒敌人的男性式自我实现的快乐正当化的回路,对无法放下这种快乐的男性自恋的描述就会产生“扭曲”。对使用暴力的憧憬说到底是私人的,故事中的、虚构中的个人的,在公共上、政治上只能将其否定,必须选择这样的讽刺立场(正因为如此,本作中登场的国家都是轴心国)。其结果是,我们应该认为在本作品中表现出的表面上的宣传反战的信息,只不过是宫崎相对于真心话的客套话。

当然,这种“扭曲”不是宫崎骏个人的,而是整个战后文化空间所共有的。由于“战败的伤疤=扭曲”的存在,战后日本的某种男性性在描述其自恋时产生了分裂。这也可以说是公与私、政治与文学、世界形象与个人的实存之分裂。私人上追求杀戮和破坏的快乐,追求使用暴力的快乐,但战败的伤痕阻碍了这种追求的正当化,所以在公共上不得不否认这一点(另外,即使站在肯定战前军国主义日本的立场上,这种“扭曲”也是不可能回避的。过去的日本尽管使用正义的暴力,但在被“美国的影子”统治的战后日本,却无法主张其正当性,这样就产生了“扭曲”)。

而且,支撑着这种“扭曲”的战后日本男性自恋的记述法的,是对女性性的差别式的对待\方法。本作中二郎的妻子菜穗子的故事就属于这种。菜穗子虽然患上了结核病,但不,正因为受到了结核病的折磨,才能以年轻美丽的自己的身心全心全意地支持着二郎,最终英年早逝。这表明菜穗子在自己病情恶化之前,只在“最漂亮的时候”陪在二郎身边,病情发展后便离开了他,不久便去世了。然后在故事的结局二郎的身边有亡灵(?)于是,她站了出来,声援伫立在这“扭曲”面前的二郎,鼓励他“活下去”。也就是说,菜穗子存在的作用是无根据地肯定二郎的人生,肯定他这种本意和表面[本音と建前],私人和公共的背离。

如果二郎是一个只以对技术的追求为驱动的“匠人性[職人性]”为本质的人的话,那就不需要菜穗子的存在了吧。二郎渴望为其个人的恋物癖公开辩护,正是因为无法做到这一点,所以菜穗子的献身和牺牲作为替代物才是必要的。

从赞扬“治者”却私下殴打妻子并依赖被打妻子的江藤淳,到标榜“从分离到承诺”(デタッチメントからコミットメントへ)、企图抵抗后马克思主义的新体系,但始终在其作品中让无条件承认男主人公的“妻子=母亲”式的女性替代其做出承诺(行使暴力)和行使责任的村上春树的小说,无一不是这个国家文学想象力反复描绘的对(被囚禁的)“母亲”式异性(无条件肯定自己的女性)的依赖,才能描述自恋的战后日本典型的男性性方式。

宫崎骏用对女性性的掠夺和依赖来弥补公与私、政治与文学的背离,这是战后日本文化空间中男性自恋主义的基本语法。宫崎骏在本作中将其根源追溯到关东大地震,通过十五年的战争挖出,并以百分之百纯度的精度表现出来。如果说这种自恋主义的描述方法是宫崎骏的本质,那么它就等同于战后社会(男性文化)的本质(因为它包容了江藤淳到村上春树这一谱系)。而宫崎骏在战后心理活动猖狂的日本社会中的流行之源,恐怕就在这里。

堀越二郎视力不好,当不了飞行员。所以不能直接驾驶战斗机行使其力量。而且(尤其是日本的)战争是“邪恶的”,不能肯定它的破坏性。宫崎二郎不能公开地露出他的真面目。但是又不肯放弃自己的憧憬。所以他会继续做动画片,做飞机。但其成果绝不能得到官方的正当化。就像宫崎骏反复重申的发霉的左翼政治言论都只是从一开始就不追求实效性和客观性的安全圈内的表演一样。

填补这一缺漏的是本作中菜穗子那样的女性气质。尽管其在政治上是软弱无力的,但还是给这个可怜的女孩带来了生存的意义——作为二郎的男子气概的软着陆地,菜穗子如此发挥着作用。

没错,《起风了》中关于飞机开发的故事,和菜穗子的恋爱故事并没有背离。恰恰相反。正是为了弥补前者故事的破绽和缺失,后者才会存在。而正是这种结构表明本作是宫崎骏自我批评式的总结。

宫崎骏此前经常描绘的,无非是男性自我实现的不可能性,以及其通过对女性性的依赖/女性差别回路的引入所带来的软着陆。

如前所述,宫崎骏的作品中,能够在空中飞翔的总是少女。就像《风之谷》中的娜乌西卡、《魔女宅急便》中的琪琪一样。作为宫崎骏笔下自画像的男主人公是不被允许飞行的。被允许的只有在观看表演的“母亲”式女性的胎内经历过度自虐的情况(对猪的cosplay=《红猪》),或者变得自恋的情况(对木村拓哉的cosplay=《哈尔的移动城堡》)。《天空之城》中的帕祖少年也是如此。在剧中,帕祖始终只有在和一个“母亲”式的女人在一起时,才能“飞天”。只有在女空贼朵拉或者女主角西塔的庇护下,巴祖才被允许飞行。

在宫崎骏笔下的世界里,男性只被允许在“母亲”式的女性胎内“飞翔”。只有在“脚踏实地的生活方式”范畴内,才允许有限地“飞”。所以鲁邦三世只有和克拉丽斯这个少女在一起的时候才能重拾青年的光辉,波鲁克·罗索和哈尔也只有在各自“母亲”式女主角的注视下才能飞行。

宫崎骏到底是从什么时候开始飞不起来的呢?不不不,说到底宫崎骏到底有没有飞起来过呢?不,据我所知宫崎骏从来没有靠自己的力量飞行过一次。他那里经常有无条件肯定男主人公的女性(母亲=妻子=女儿)。她们作为应该被拯救的存在出现在男人们面前,给(政治上无助的)他们提供一次安全的冒险。给他们保护可怜女孩的浪漫。原来啊,只有在她们的母胎里,他们才第一次得以“飞翔”。《悬崖上的金鱼姬》中宗介和金鱼公主的冒险,其实是在金鱼公主母亲的庇护下进行的,就像过家家一样的“安全冒险”。而且,宫崎骏把该作品的世界描绘成半黄泉之国。宫崎一定意识到,这个以女性依赖(差别)式母题为核心的世界充斥着甜蜜的死之香气。宫崎十二分地意识到,那里没有任何未来,只有一种自艾自怜。

另一方面,在《起风了》的结尾,菜穗子的亡灵告诉二郎“二郎先生,活下去”,二郎决心“一定要活下去”。我觉得,这时宫崎骏只是对观众撒了一个谎。在宫崎骏所描绘的世界里,没有生的可能性。因为他应该知道,幼儿式自恋(矮小的父性)与肯定这一点的女性依赖/歧视性想象力(肥大的母性/可怜的女孩)的共谋,虽然可以像宫崎本人露骨地描绘的那样直接导向一个甜美的死亡世界,但绝不会与反抗虚无主义、“要活下去”的向前看的思想联系在一起。

《起风了》是宫崎骏对自身本质进行自我批判的作品。它的本质与在战后日本文化空间中占主导地位的男性自恋主义记述法的本质是相同的,这也是宫崎骏在现代日本社会(战后的东西仍然盛行)中具有很高的大众人气的源泉。因此很多男人会对这种自恋产生共振,很多女人会被这种自恋“萌”到。

当然,文章开头提到的二郎梦中的场景、以及关东大地震中的场景等技术上的优秀之处举不胜举。但是,这不是真正的问题。为了把电影里描绘的浪漫主义带到生活中,所以希望遇到一个可怜的女孩,这种淡淡的菲勒斯主义的矫揉造作和丑恶不是真正的问题。宫崎面向自然和机械时发挥的丰富想象力在面对性别时却千篇一律地固定下来,这让人感到遗憾,但这也不是真正的问题。

问题在于,宫崎骏明知这种肥大的母性和矮小的父性共谋所带来的浪漫主义续命只会掩盖问题的本质而不会产生任何新东西,却开始给观众上眼药,对他们撒谎说“要活下去”、“要活下去”,我佬果然还是觉得他辜负了自己的信念,沉入了虚无主义的海洋。

宫崎骏将本作的舞台设定在从战前到战中这一时期,其理由是“因为那个时代和如今一模一样”。从现代的排他性民族主义的活跃化等表面的趋势来看,这样的想法也很容易搞懂。实际上,本作的开头就暗示性地描写了关东大地震。但是,换句话说,宫崎骏认为可以用“昭和”的框架来描述现在,可以用“战后”的想象力(确切地说,它的根源是战前和战争期间的想象力)来描述“灾后”。但是战争和震灾是不一样的,大战时期和现代是不一样的,原子弹(从社会外部掉下来的)和核电站(自己世界内部的东西失控的)是完全不同的东西。但是,保守派仍然在主张“那个时候”的日本,在这个动不动就喊着要重新夺回日本、重新崛起的日本的国家里,自由派也会像宫崎一样,从另一个意义上主张“那个时候”的日本。他们被战后的想象力所束缚,错误地看待现代,从这一点看,两者是同根同源的。

以前听过这样一个比喻。鸟不是为了抵抗重力而飞行的,而是利用重力而飞行的。那么,在我看来,尽管宫崎骏(战后日本)大量使用了“风”这个主题,但他却想要对抗支配时代的重力(例如资本主义、信息社会等),之后受挫,之后怀抱着这种“扭曲”,沉入矮小的父性和肥大的母性的共谋中。

宫崎所描绘的世界的前方,只存在黄泉之国。年过七旬的宫崎或许对此并无抱怨。然而,我们的未来比过去更长,我们需要另一种方式,需要另一种“飞”的方式,或者不“飞”的方式,以确保浪漫主义,连接个人和世界。为此而生的想象力已经在我们这个时代充满了。剩下要做的只是切实地实行,召集那些只会自怨自艾的人们,让他们也赌上我们的方法。鸟儿不是靠抵抗重力,而是利用重力飞行的。

作为战后动画的重要推手,宫崎骏是一位连续说着漂亮谎话的创作者。

宫崎无疑意识到,自己持续描绘的世界不是自由的天空,而是死海。他意识到那个世界渗透了从江藤淳到村上春树的战后日本的想象力、是肥大膨胀了的母胎。通过在性意味上封闭了的关系性中给对于世界毫无价值的事物予以承认,反语地拯救它们。把表现为男性性的浪漫主义带入幻想的领域。切断公与私、政治与文学的关系,用后一层面的实现代替前一层面的满足。不合理地切断现实主义和理想主义,只把追求不可能实现的理想当作真正的理想而生活下去。

宫崎骏将战后民主主义最终孕育的这个被扭曲重力支配的文化空间,描绘成一片自由的天空。他意识到这是一片封闭在肥大的母胎中的死海,将矮小的父亲驯养在胎内,但他仍然谎称这是一片自由的天空。对于宫崎骏来说,这无疑就是动画虚构的使命。

在宫崎自己的“遗作”(现已撤回)的《起风了》的结尾,主人公的妻子患上了结核病,她把仅有的生命献给了丈夫,并随着病情的发展而适时消失了。明白了死期的她想以漂亮的身体消失。宫崎也可能打算死了,对一直给他播放动画片的孩子们撒着漂亮的谎话。

这可以说是宫崎的思想本身,他既被一架战斗机——堀越二郎的零战——的死亡美学所吸引,又继续描绘着一架在休息日把大家庭带去野餐的像午餐篮一样的客机——卡普罗尼的大型运输机所代表的充满生意的动画。但这也意味着,宫崎骏及其想象力在最后一刻都没有脱离这个束缚战后日本的地心引力、获得自由。

按照《起风了》的语境,相对于卡普罗尼飞机般的“理想(和平利用的大型运输机)”,宫崎骏真正想要创造的或许是“零战(对主人公来说美优先于正义的存在)”。宫崎骏可能并不想制作让大人小孩都能愉快观看的动画。但是,如果因此而失去了飞翔、失去了梦想、失去了对世界的肯定性,那么不就没有意义了吗?是的,我觉得正是如此。用宫崎骏的话来说,“不会飞的猪就是普通的猪”。那么宫崎骏你要怎样才能飞起来呢?不要把在臃肿的母胎中漂浮当成是在飞行的错觉,你真的能飞吗?

好了,在推进讨论之前我得先坦白一件事。上文关于《起风了》中,堀越二郎与卡普罗尼对比的解释并非出自我的脑袋。这是在该作品上映的2013年夏天,一位因工作而同席的作家告诉我的。

记得那天,我表达了对宫崎骏式的东西的排斥。我说,对于之后差不多要活半个世纪的人来说,说着完美的谎言而死,是无法选择的选项。

然而,此人对宫崎骏这位和他同年出生的、一直往返于卡普罗尼和堀越二郎、公与私、政治与文学之间的作家表示了理解。他说,所谓技术者、所谓选择了制作东西的人,就是那样的。然而,他从来没有说过自己也想成为这样的人,或者说自己也是一样的人。是的,据我所知,这位作家才是战后动画世界中最能直面现实的作家。他是一位正视了一切虚构都与现实存在某种联系的作家。他是一位坚信存在着只能通过动画这一虚构的现实,以其为信念坚持表达的作家。

这位作家便是富野由悠季——他创造了《机动战士高达》,是战后动画的另一位巨人。

【注释】

*8 岸由二・柳瀬博一『「奇跡の自然」の守りかた―三浦半島・小網代の谷から』(ちくまプリマー新書、2016年)

*9 のちに単行本『楽器と武器だけが人を殺すことができる』(KADOKAWA、2014年)に収録。

*10 カント著・中山元訳『純粋理性批判1』(光文社古典新訳文庫、2010年)/〈身軽な鳩は、空中を自由に飛翔しながら空気の抵抗を感じ、空気の抵抗のない真空の中であれば、もっとうまく飛べるだろうと考えるかもしれない。プラトンも同じように、感覚的な世界が知性にさまざまな障害を設けることを嫌って、イデアの翼に乗り、この感覚的な世界の〈彼岸〉へと、純粋な知性の真空の中へと、飛びさったのだった。そしてプラトンは、その努力が彼の探求にいささかも寄与するものではないことには気づかなかったのである。[真空の中では]その上でみずからを支えたり、それに力を加えたりすることができるような、いわば土台となるいかなる抵抗もないために、知性を働かせることができなかったのである〉

原著:母性のディストピア

原作者:宇野常宽

译者:Va-11 Hall-A

这是本书论述宫崎骏的一章,还有富野、押井守等作家的作品论

本文章基于CC BY-NC-SA 4.0发布,仅供个人学习,如有侵犯您的布尔乔亚法权,请联系并提醒号主立刻践行游士删文跑路伦理

欢迎有志者私信加入或投稿(翻译或原创):lab_on_roof@163

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com