千年摩崖造像图(草庵摩尼光佛造像)

来源:泉州网

宝藏名片

作为宋元泉州摩尼教传播的重要见证,草庵摩尼光佛造像是世界上唯一保存下来的摩尼教教主石刻造像,显示了世界海洋贸易中心强大的文化包容力,为宋元泉州世界性多元社群间广泛的价值观交流奠定了基础,是体现世界海洋贸易中心多元社群的代表性要素。

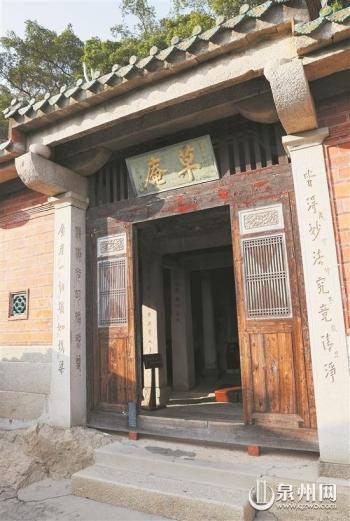

寺门

台海网5月6日讯 据泉州网报道 一座草庵,见证一段传奇。

地处晋江华表山南麓的草庵,始建于南宋绍兴年间,以结草为庵而得名。千年前的泉州,因着繁荣的海外贸易,迎来众多信奉摩尼教的波斯商人和法师。他们把摩尼教传入泉州,在远离城区的华表山传教、结社,形成颇具神秘色彩的明教。

到了元代,官方对各门宗教兼收并蓄,明教徒得以公开活动。他们受到泉州佛教、道教和民间信仰的影响,在崖壁上雕刻出摩尼教教主石刻造像,开始有了偶像崇拜,又在崖壁架构石室,成为石构寺庙。

自宋代结草崇拜,至元代筑石为寺,到明代走向民间成为铺境神,明教在泉州活跃长达数百年。即便曾遭遇压制打击,晋江的草根平民也一直把摩尼光佛藏于心中,草庵寺里香火不断。

1979年,随着草庵“明教会”黑釉碗的出土,这一出自宋代磁灶窑系订烧的碗,实证了宋代晋江“明教会”的兴盛,被称为世界摩尼教研究的第二大发现。它就像一条纽带,一头连着摩尼教,一头牵着晋江磁灶窑,与摩尼光佛造像、记事崖刻、“劝念”石刻等重要遗存,成为浩如烟云的历史浪潮中的见证,书写属于“海上丝绸之路”的传奇。

一座草庵,书写无数惊喜——

种种重大发现,让草庵及摩尼光佛造像渐渐引起世界的关注。1987年,在瑞典隆德大学举行的首届国际摩尼教学术讨论会上,草庵摩尼光佛造像被选为会徽;1991年,联合国教科文组织“海上丝绸之路”考察团在参观草庵后,成员们抑制不住内心欣喜,盛赞草庵摩尼光佛造像是“世界唯一的”,视其为“海上丝绸之路考察活动的最大发现、最大成就”;2004年,一代武侠宗师金庸先生到访后说,草庵的存在说明“明教不是我杜撰的”;2015年,诺贝尔文学奖得主莫言参观后惊叹连连……

20世纪80年代以来,草庵摩尼光佛造像以其珍稀的价值,屡屡站在世界舞台的聚光灯下,吸引世人的眼光。时移世易,如今的草庵已经“入乡随俗”,与当地信仰融合,成为泉州多元文化包容的典型代表,民众经常自发到草庵祭拜。

多元文化一佛共存 文化奇观震古烁今

草庵石刻

记者见闻

石刻造像举世无双

弘一法师驻锡留墨宝

泉州城区二十余公里外,华表山南麓,绿树掩映。坐落于绿色山林间的,是名扬海内外的草庵。这座宋元时期泉州城远郊的摩尼教寺,系中国现存最完整的摩尼教遗址,寺中的摩尼光佛造像是世界仅存的摩尼教教主石刻造像,举世无双。

远离尘世喧嚣的草庵,一派清幽。坐北朝南的石构红砖建筑,成了万绿丛中的“一点红”,其石质建筑基础、石仿木的栌斗和石柱均为元代实物。紧挨石室东侧,一座阁楼石构僧舍,正是一代高僧弘一法师在草庵的住所。

原来,民国时期,著名高僧弘一法师曾三次驻锡草庵,或度岁,或养病,或讲经。他还为草庵撰并书《重兴草庵碑记》和数副对联,分别镌刻于石碑上和大门柱上。其中,对联以庵内金柱的“冠头联”最出名,即“草(艹 积)不除便觉眼前生意满;庵门常掩毋忘世上苦人多”。这些遗存,成为草庵的重要文物,并为之增辉添色。

庵内正面崖壁上,雕凿于1339年的摩尼光佛造像,高1.54米,宽0.83米,仪态端庄,神态安详,背雕十八道毫光,与摩尼教崇尚光明之教义相合。更神奇的是,这座就地取材雕刻的造像,脸、服饰、手依石质自然天成三种颜色,巧夺天工。壁龛左右两侧,各有一方纪年具名的记事崖刻,以最可靠的原始文字记载,向世人讲述草庵的立寺时间、立寺人、摩尼光佛造像镌刻时间和石构建筑始建年代。

草庵还有隐居桥、八凤池、千年桧树、万石梅峰、龙泉岩等胜景。明清至民国时期,草庵建筑群历有修缮,除石室以外的附属建筑均为20世纪30年代修建。而摩尼光佛造像、“明教会”碗出土处、记事崖刻、“劝念”石刻等,则完整地体现摩尼教的教义、仪轨,以及在泉州的传播发展和历程,成为摩尼教研究的重要依据。

从古井中发掘清理出“明教会”碗

专家讲述

摩尼教扎根泉州数百年

入乡随俗成为“铺境神”

文物静默无言,却是最好的见证。如今,草庵及摩尼光佛造像、两方纪年具名的记事崖刻、“明教会”碗,以及弘一法师撰并书的《重兴草庵碑记》,这些重要遗存散发出光阴的气息,把我们带回摩尼教在草庵的那些过往。

晋江市文物保护中心主任吴金鹏说,作为世界上唯一保存下来的摩尼教教主石刻造像,草庵摩尼光佛造像弥足珍贵,它是摩尼教在宋元泉州传播与发展的珍贵物证,其与泉州本土文化的融合,显现出宋元泉州这一世界海洋贸易中心强大的文化包容力。

文物保护碑

摩尼教活跃数百年

信徒“结社”华表山

回望东西方历史,创立于公元3世纪的摩尼教,借助地中海的优势,在14世纪成为地跨欧、亚、非三大洲的世界性宗教。这个由波斯人摩尼创立的古老宗教,在我国旧称“明教”,因金庸的名作《倚天屠龙记》而被今人广为熟知。

时光回溯,早在公元9世纪,泉州海外贸易日渐繁荣,帆樯林立的港口,迎来送往无数外商,其中就包括信奉伊斯兰教的阿拉伯商人和信奉摩尼教的波斯商人,时人统称为“番商”。番客来华经商,也带来了外来宗教,他们把摩尼教传入泉州,也开启了摩尼教在泉州长达数百年的“活跃期”。

史书的记载,让这段过往的每一笔皆有案可稽。据记载:9世纪就有摩尼教法师在泉州传教;10世纪泉州明教与民间巫术相结合;11世纪,北宋初,朝廷礼遇明教,泉州信徒在华表山结社。

选择华表山,背后“大有文章”。吴金鹏说,泉州明教徒选址远离市嚣的深山,一是由于摩尼教宣扬“否定现实社会,寄希望于未来”的宗教思想,教徒担心受到压制,不敢在官方严管的郡城活动,故而选择远离城区的华表山;二是华表山腹地大,便于扎根和传播;三是这一带有“泉南佛国”的宗教信仰基础,便于立足。

千年古桧

落地扎根成“铺境神”

“十八硕儒”留佳话

在华表山“站定”后,南宋绍兴年间,泉州明教徒以茅草为屋,创建草庵;到了元代,因元朝廷对各门宗教兼收并蓄,明教得以公开活动,1339年草庵被改为石室,泉州明教徒雕刻摩尼光佛,与泉州佛教、道教、民间信仰进一步融合,开始有了偶像崇拜;明朝建立后,明教受到严重打击,从此一蹶不振。

数百年间,摩尼教在泉州几度浮沉,却留下摩尼光佛造像、记事崖刻等难以磨灭的印迹。15世纪中后期,草庵仍有明教徒活动,“劝念”石刻便刻于此时;16世纪,明教与民间信仰结合成为村落铺境神,继续在草庵周边传播,摩尼光佛造像成为多元文化一佛共存的奇观,承载传入中国的摩尼教“三圣同一”的思想。

岁月更迭,明代嘉靖年间,草庵成为当地士子读书研习之所,有18位士子读书中举、位跻显贵。这“十八硕儒”,包括官至明朝文渊阁大学士的杨景辰、左丞相陈翱翔、状元庄际昌、探花张瑞图、进士王慎中等人,一时传为佳话。民国时期,弘一法师数度造访入住草庵,他在这里养病、讲经,留下许多墨宝。

“明教会”碗引发轰动

摩尼光佛造像惊艳世界

1979年,一只碗的出土发现,轰动了世界。当年9月,草庵前的一口古井,发掘清理出一件内壁阴刻行书“明教会”褐釉碗和几十块残片。当时,闻讯赶来的原晋江县博物馆馆长黄世春敏锐地察觉到,这些碎片不一般!

经考古调查,生产“明教会”碗的是磁灶窑系的大树威窑址,其以订烧方式生产,碗的年代为北宋。“‘明教会’碗,为北宋摩尼教在草庵有组织的结社活动提供实物见证,也实证了宋代晋江‘明教会’的兴盛。”黄世春在接受媒体采访时曾介绍,“明教会”碗的出土,被视为世界摩尼教研究的重大发现,还引来瑞典隆德大学翁拙瑞教授,他曾特地来中国看这个碗。

20世纪90年代起,随着联合国教科文组织“海上丝绸之路”考察团、著名武侠作家金庸、诺贝尔文学奖得主莫言等相继到来,草庵摩尼光佛造像及“明教会”碗仿若被拭去尘埃的珍珠重绽光芒——

1991年2月,联合国教科文组织“海上丝绸之路”考察团成员,在参观晋江草庵摩尼教遗址后,一致认为摩尼光佛造像的发现“具有世界性和历史性的意义”,认为它是考察活动的“最大发现、最大成就”;2004年11月,著名武侠作家金庸参观草庵并题词:“熊熊尊火光明之神”,他兴奋地说,“草庵的存在正好说明明教不是我杜撰的”;2015年11月,诺贝尔文学奖得主莫言留下“文佛显影 名贤读书”的题赠。

吴幼雄

护遗者说

父子接力 共著宗教石刻“百科全书”

在泉州文史界,吴文良、吴幼雄这对父子,堪称研究泉州宗教石刻数一数二的学者。他们先后出版的《泉州宗教石刻》和《泉州宗教石刻(增订本)》,用详实的石刻记载,讲述远去的历史故事,见证了宋元时期泉州港亚欧非商人接踵而至,成为世界海洋商贸中心的黄金时代。

“最早发现草庵的,是厦门大学张星烺、陈万里两位教授。”近百年前的历史,在86岁高龄的吴幼雄教授口中,恍如昨日。

1926年,厦门大学教授陈万里、张星烺等人在古籍文献中发现关于刺桐港的记载,故而前往泉州考古,寻访了开元寺、清净寺、圣墓等地。考古期间,几位教授落脚休息的地方正是吴幼雄的外祖父家,如今位于中山路的陈光纯故居。可惜,当时因草庵偏居城外,隐于林间,几位教授遗憾寻访不得。

直到上世纪40年代初,吴幼雄的父亲吴文良根据两位教授的考古报告,查访到隐于城外华表山南麓的草庵,他一得空便往草庵跑。很快便和当时草庵的住持广空法师熟悉了起来。吴幼雄还记得,年少时,每年春节前,广空法师都会摘上一大袋草庵种的柑,前往吴府拜年。

事实上,1928年,吴文良便已开始搜集并研究古代侨居泉州的阿拉伯人、波斯人、印度人等留下的宗教石刻。1957年,经过多年考证研究,他耗尽毕生心血所撰的《泉州宗教石刻》终于出版。书一经出版,便引起海内外学者的高度关注,吴文良也被誉为“填补我国海外交通史研究空白的人”。

因为父亲,吴幼雄自小耳濡目染,早在相遇前,草庵就已是他心中似曾相识的存在。但他第一次踏访草庵,却是上世纪80年代的事了。吴幼雄至今记得,1978年冬天的某个傍晚,一个陌生的年轻人敲响了他家的大门,一番交谈才得知,对方来自北京的考古机构,是专程来找父亲增订出版《泉州宗教石刻》的。可惜,吴文良已于1969年辞世。秉承父亲遗志,毕业后就一直从事文史研究的吴幼雄,义无反顾继承了父亲未竟的事业。

他开始一遍遍寻访草庵、清净寺、圣墓、开元寺等史迹,从石刻的记载中,一层层拨开历史的迷雾。“摩尼教于唐会昌后传入泉州,五代改名明教,宋代由福建流向两浙。元代,温州、泉州、莆田是明教活跃地区,故泉州发现1313年‘管领江南诸路明教、秦教……’失里门主教墓碑。泉州、温州是摩尼教最后的消亡地。”

几多艰辛,2005年,在各方关注、支持下,吴幼雄终于成功出版《泉州宗教石刻(增订本)》,原本限于研究条件而不得破解的石刻文字被大量破解,且新增了许多发现和研究,书籍从100多页增加到增订本的600多页。

至此,自1928年吴文良开始搜集第一方古代宗教石刻起,父子两代学者跨越七十八载,终于共同完成这部泉州宗教石刻的“百科全书”。

★摩尼光佛造像

摩尼光佛造像雕于圆龛内,圆龛意在象征日形、月形,与摩尼教崇拜日月的义理吻合。十八道背光,意在象征“光明”,与‘清净光明’的偈语对应;摩尼光佛造像的形象,与敦煌出土的唐代写本摩尼教重要经典《摩尼光佛教法仪略》中所描述的“摩尼光佛,顶圆十二光王胜相……其居白座,像五金刚地”基本形似,有暗合之妙;雕像白色的道袍与新疆吐鲁番发现的摩尼教壁画一致;据历史记载,本来反对偶像崇拜的摩尼教在元代合法传播,与泉州的佛、道信仰融合,借鉴佛道造像,创造了“道貌佛身”的摩尼形象。

《重兴草庵碑记》

文物大事记

●1961年5月,福建省人民政府公布草庵(摩尼佛造像)为第一批省级文物保护单位。

●1979年,草庵发掘出一件“明教会”碗和几十块残片。

●1987年8月,首届国际摩尼教学术讨论会在瑞典隆德大学举行,以草庵摩尼光佛造像作为会标,世界摩尼教研究会也以此作为会徽。

●1991年2月,联合国教科文组织“海上丝绸之路”考察团来到草庵。

●1996年,草庵摩尼光佛造像被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

●2004年11月,金庸先生参观草庵并题下“熊熊尊火光明之神”八个字。

●2011年,晋江市政府拨款建设草庵公园,复建龙泉书院。

●2016年,草庵主体建筑整修完成,附属文物石构长亭抢险加固。

(记者 张素萍 许钹钹 王柏峰 ■手绘图:樊云均)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com