郭沫若百年祭(郭沫若为何没有去吊丧)

文·段宏刚

俗话说:时势造英雄。历史人物之所以伟大,是因为我们可以从历史人物的言传身教中意识到自身的存在,愿意用他们的灵魂作为参照,来不断勉励自己。

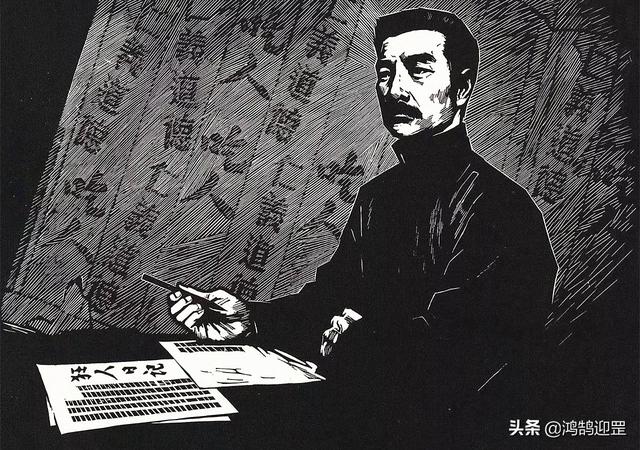

鲁迅(1881年——1936年)先生正是100年前,被时代塑造出来的文化英雄,在国家积贫积弱,民众精神萎靡不振的背景下,他意识到做一名医生只能解除身体上的痛苦,因此,他决定弃医从文,以笔为刀,凝聚自己的一腔热血,肩负起医治民众“精神疾病”的大任。他用那些散发着光芒的文字,不断给民众助威、呐喊,不为自己争名逐利,只为改变民众的精神面貌,让每一个人有尊严的活着。

可以说,在那样的大环境下,鲁迅弃医从文是最好、最有效的济世救人的方式,他用55个春秋,燃烧完自己的生命,引领着千千万万的人,去追逐那些自由而光明的精神之光。

除过鲁迅先生之外,郭沫若(1892年——1978年)先生也是同时代另一位受人敬仰的文化巨匠,他在文学、考古、历史、书法、翻译、教育等领域,都取得了很高成就,征服了许多追随者,受到各行各业人士的膜拜。可以说,在我国现代文化界,鲁迅和郭沫若都是非常有影响力的丰碑式人物,把他们二位称作是当时文坛的一哥和二哥,没有任何疑问。

受万人敬仰的鲁迅先生,于1936年10月19日上午5时25分,在上海一家私立医院去世,即刻让许多人陷入无限悲痛之中。因为在此时,日本帝国主义已经对中华民族虎视眈眈,南京国民政府面对日本的狼子野心忍气吞声,毫无作为,文坛再也没有像鲁迅这样的斗士来疾呼呐喊,用文字提升民族凝聚力了,人们从此失去了一位视死如归的文化英雄。

幸运的是,鲁迅先生留下了大量文学作品,它们在后来依然发挥着重要作用,滋养和清醒着每一个人的战斗精神。

早在鲁迅先生心脏停止跳动的前三个月,他就预感到自己的身体状况不妙,写下了遗言,里边有这么一句话:我死后不得因为丧事收受任何人的一文钱,除祭奠和表示哀悼的挽词花圈等以外,谢绝一切金钱上的赠送。

这就是伟大的鲁迅,即使去世,也不想给任何人增添负担和麻烦。

然而,鲁迅先生的伟大人格早已征服了所有人,他虽然死了,却还活在人们心中。经过《大晚报》、《大公报》、《申报》等报纸报道后,鲁迅去世的消息从上海传到全国,又进一步传到世界各大城市,五湖四海的读者纷纷发来电报悼念鲁迅先生,给鲁迅戴上“文坛巨星”、“国内文坛唯一领袖”、“思想界的英勇战士”等殊荣。

时任教育部长的蔡元培(1868年——1940年)先生看到人们如此敬爱鲁迅先生,就主持成立了一个由13人组成的“鲁迅治丧委员会”,成员有蔡元培、宋庆龄、史沫特莱、内山完造、沈钧儒、茅盾、胡风、胡愈之、萧三,曹靖华、许寿裳、周作人、周建人,他们都是当时的中外文化界非常有影响力的人物。

此时的鲁迅,因为在1930年3月参加了“左翼作家联盟成立会”,被北洋政府视作“反动文人”而通缉,从此后,鲁迅到处东躲西藏,至死也没有被解除掉通缉令。

关于被国民政府通缉一事,鲁迅先生写于1934年的《自传》里也有提及,他说:因为加入自由大同盟,听说国民政府在通缉我了,我便躲起来。此后又加入了左翼作家联盟,民权同盟。到今年,我的一九二六年以后出版的译作,几乎全被国民政府所禁止。

由13人组成的“鲁迅治丧委员会”成员,为了悼念鲁迅先生,不得不冒着极大危险,他们的一举一动都处在监视之下,但他们愿意为告别伟大的鲁迅先生而付出一切。

从“鲁迅治丧委员会”名单可以发现,里边并没有出现文坛二哥郭沫若的大名,人们不禁联想翩翩,猜测其中的原因。依照郭沫若在当时的身份和地位,他完全有资格参加这样重要的活动,但他并没有现身。

实际上,郭沫若没有出现在“鲁迅治丧委员会”名单里,也没有去现场吊丧,根本原因是,他此时并不在国内,而是流亡在日本,他此时的处境跟鲁迅一样,自身难保。

1927年,郭沫若写了一篇《请看今日之蒋介石》,猛烈抨击蒋介石及国民政府,因此受到牵连,遭到国民政府的通缉。无奈之下,他只好流亡到日本,躲避了10年。直到全面抗战爆发后,全国上下齐心协力,形成了统一抗日战线,郭沫若征询蒋介石的意见并得到同意后,才辗转回国,投入到轰轰烈烈的抗日宣传活动中。

然而,许多人对鲁迅与郭沫若之间的个人恩怨过于解读,喜欢断章取义,认为他们是一对“老死不相往来”的冤家对头,实际上并不是这样,他们两人虽然生活在同一个时代,但从来没有见过面,没有利益上的纠葛,又何谈来的恩怨?

郭沫若比鲁迅小11岁,在他眼里,一直把鲁迅看作学长和老师,非常敬佩鲁迅的才华和人格。

郭沫若曾在《体现自我牺牲的精神》一文里,对鲁迅进行过高度评价:鲁迅是革命的思想家,是划时代的文艺作家,是实事求是的历史学家,是以身作则的教育家,是渴望人类解放的国际主义者。

鲁迅在《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》写道:嘁嘁嚓嚓,招是生非,搬弄口舌,决不在大处着眼。这衣钵流传不绝。例如我和茅盾,郭沫若两位,或相识,或未尝一面,或未冲突,或曾用笔墨相讥,但大战斗却都为着同一的目标,决不日夜记着个人的恩怨。然而小报却偏喜欢记些鲁比茅如何,郭对鲁又怎样,好像我们只在争座位,斗法宝。

从两位大文豪各自的文字里可以清楚地看到,鲁迅和郭沫若之间并没有什么恩怨情仇,完全是惺惺相惜式的尊重。只是一些小报记者喜欢对他们之间的关系添油加醋,制造噱头,以此来博取眼球,好让多卖出几份报纸,多给报馆挣得几文钱,仅此而已。

鲁迅和郭沫若两人唯一看不上对方的,无非就是两人的文学观念不同。

鲁迅一直在走“现实主义批判文学”的路子,郭沫若则是“浪漫主义文学”的坚守者,两人因为对文学的理解不同,创作路子不同,产生一些争论实属正常。若把两人的关系上升到对立面,那就是大错特错。

1936年10月19日晚上,郭沫若听到鲁迅病逝的消息后,顿时肝肠寸断,随后。他怀着悲痛心情写了一篇长诗《民族的杰作——悼念鲁迅先生》,在诗的末尾,郭沫若写到:鲁迅是奔流,是瀑布,是急湍,但将来总有鲁迅的海;鲁迅是霜雪,是冰雹,是恒寒,但将来总有鲁迅的春。

半月后的11月3日,在日本东京的中国留学生相聚一起,为鲁迅先生举行悼念活动,郭沫若得知消息后,放下手头工作,匆匆赶到现场,含泪题写了一副挽联:

方悬四月,叠坠双星,东亚西欧同陨泪;

钦诵二心,憾无一面,南天北地遍招魂。

鲁迅先生去世前4个月,苏联大文豪高尔基(1868年——1936年)先生去世,在郭沫若眼里,已经把鲁迅先生看作是“中国的高尔基”。挽联落款写着“鲁迅先生千古,郭沫若哀挽”字样。

从这些诗歌和挽联能看出,对于鲁迅先生的逝世,郭沫若除过深沉的悲痛之外,还把崇高的敬意和人生的无奈寄托其中,就像一名绝顶高手瞬间失去了一位可供学习和竞争的对手一样,心中之痛难以言表。

几天后,郭沫若因为怀念鲁迅,再次陷入悲痛之中,又一次提笔撰写了一副挽联:

孔子之前,无数孔子,孔子之后,一无孔子;

鲁迅之前,一无鲁迅,鲁迅之后,无数鲁迅。

这一次郭沫若对鲁迅的评价更高,把鲁迅放到了历史上文化界伟人的地位。在下联高度赞扬了“鲁迅精神”会对爱国青年产生深远影响,并被薪火相传下去。

郭沫若一个月内为鲁迅先生创作了1首长诗,2副对联,放眼整个中国文学史,类似情况并不多见,足见郭沫若对鲁迅是多么崇拜和尊崇,虽然他们没有见过面,但两人的友谊是多么伟大。他们都是20世纪伟大的文化英雄,只有英雄才懂得欣赏另一名英雄。

那些散播鲁迅、郭沫若之间有矛盾的人,完全可以闭嘴了。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com