侠隐阁春秋(看到的是悠远醇厚的旧京风华)

武侠不是小说的内核,而只是外壳,就像砸开一枚核桃纹路密实又坚实的壳,里面藏着的是喷香绵软而富于纯真油脂味道的桃仁。读完张北海的长篇小说《侠隐》,久久弥漫在我心头的,是这样的感觉。

就小说写法而言,并不是新潮笔触。青年侠客李天然去美国五年,在美国整容之后以“海归派”的形象,焕然一新出现在1936年的北京城,穿街走巷,上天入地,出神入化,为师傅复仇,最后在抗战烽火里将个人恩仇融合在爱国情怀之中,也不是什么新奇的构架。

一部《侠隐》却让作者写得从容不迫,丝丝入扣,就像老太太絮的棉被,将饱含着阳光温度与味道的新棉花,不紧不慢地一层一层絮了进去,絮得那样妥帖,富有弹性,绵绵软软。读每一章节,都像躺在这床棉被上那样舒服惬意,更重要的是,它里面充满的是如同母亲絮进去的情感,临行密密缝,意恐迟迟归。

《侠隐》的作者张北海,出生于北京,13岁离开北京开始漂泊的游子经历,是这部小说的背景与底色。北京对于他亦近亦远,亦真亦幻。确实,距离产生美,在遥远的思念、回忆和想象中写成的小说,才会如陈年的酒。

因此,小说所弥散的味道、感觉,都是作者对母亲一般的故土挥之不去的情感。侠之隐去,浮出水面的,是老北京的浓郁的风土人情;浮上心头的,是作者无法掩饰的怀旧之情。

借小说细雨梦回,在四季轮回中再现京城的清明上河图,江湖侠士传奇,帝都家常百态,虚实相映,血肉交融,用的是新火新茶,道的是旧景旧人,思的是故国故里。武侠只是小说的外化,最后沉淀而结晶的是这份沉甸甸的情感。

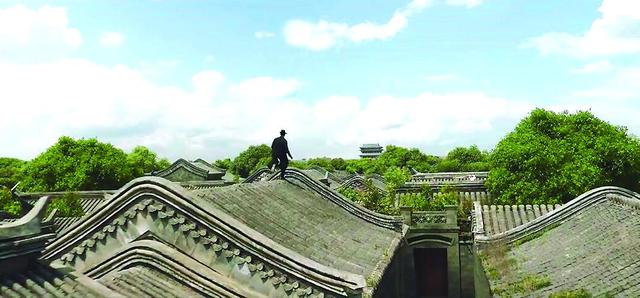

看来,艺术只有变化,没有进化。形式的新旧并不能主宰一切,在唯新是举的潮流面前,《侠隐》以久违了的扎实的笔触与沉稳的心迹、干净的文字和严谨老道的叙事方式,特别是意在笔先,认真做足了功课,稔熟于心地融入了大量的老北京地理(从前门火车站到干面胡同、烟袋胡同到东斯隆福寺到海淀县城、圆明园、什刹海,一一如地图般准确)和民俗民风(从中秋节到元宵节到立春到端午节,特别是对雪还没化榆树发芽时分吃的那春饼,端午节将菖蒲和艾草以及黄纸朱砂纸上的印符一起扔出门外的那“扔灾”的描写),真的是地道,写得那样韵味醇厚,精描细刻,逸笔氤氲,宛若一帧墨渍淋漓的水墨画。

或者说是如小说中那位慧心巧手的裁缝巧红裁剪合体、做工精道的那一袭袅袅婷婷的京式旗袍,方才让一册小说写得如此蕴藉,让一座京城舒展得如此丰厚,耐得住咀嚼和回味。

《侠隐》重新书写了中国传统小说创作的魅力和潜力。它的白描,它的细节,它的人物出场、高潮处理,包括它的那些让你会心会意的巧合,都可以看出中国传统小说的影子,依然是那样的根深叶茂,婆娑多姿。(作者:肖复兴)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com