艾伟古装(跟艾伟一起读他的鲁奖作品过往)

钱江晚报

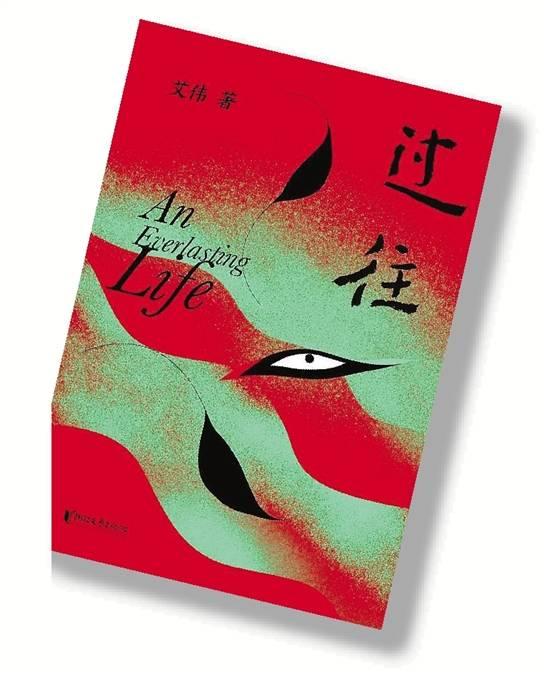

在刚刚公布的第八届鲁迅文学奖名单上,浙江省作协主席艾伟的《过往》拿下中篇小说奖。

去年,单行本《过往》出版数月,就上了各种榜单,还被改编成影视剧。钱报读书会邀请了他和读者、网友互动。这个4万多字的故事,从一个悬疑场景开始,充满叙述张力和情感能量,被现场的评论家称为“人性和情感的胜利”。

无论是艾伟之前的《妇女简史》,还是《过往》,都不是很厚的书,但故事结构紧凑,适合读者在旅途中一口气读掉,以打发坐飞机、高铁的枯燥。

今天,让我们和艾伟一起,走进他的故事。

1

《过往》起源于艾伟在一个饭局上听来的故事,讲述者是一位越剧女演员,艾伟对她说了母亲的故事后痛哭的样子印象深刻。

第一次动笔,是按时间线写的,写不下去了,废掉了5万字。2020年再次提笔,“这次等于是回望”。

现在的《过往》已经不是讲述者家庭的故事了,只是借了母亲这个壳。

小说中的母亲戚老师,身上有一种不按常理出牌的气质。她野心勃勃,入戏很深,同时逃避对孩子们的养育责任,是一位看起来不称职的母亲。但她又不失可爱,很有魅力,天生有一种被人原谅的气质。

“天底下每个母亲都是不一样的,各有其优缺点,表达爱的方式也不尽相同。从这个意义上说,戚老师作为母亲还是有意义的。这样一个母亲的形象是现在的文学谱系中比较少见的。”

比如小说中有个细节,母亲是上世纪80年代风靡大江南北的越剧名伶,“金凤凰”回到家乡,乡亲们人山人海迎接她的到来。母亲是个大方的人,从车站下车,回到自己家,一路上对家乡的粉丝们散财散物,把钱和吃的东西都给了路上遇到的人了,两手空空回到家。

“我经常碰到一些人,说我的生活本身就是一部小说。其实不是这样,真实的生活若原原本本写进小说反而缺少说服力,小说本质上是虚构的东西。虚构和现实是两回事。当小说世界一旦起动,是有自身的运行逻辑的。小说家貌似在书写现实生活,实际上是在虚构幻想的生活,虚构一个和现实生活平衡的小宇宙。”

2

从《妇女简史》中的《敦煌》篇到《过往》,艾伟一直在关注女性个体的命运。甚至可以说,艾伟一不小心,成为了当下女性寻求自我突围的“代言人”。他借小项和戚老师这两位非完美女子,说出了很多普通女性藏而不露的一种心声。

如果说《敦煌》中的媒体工作者小项,是一个并不安稳的妻子,那《过往》中的戚老师就是一个另类的母亲。生活中,又有多少兢兢业业地为人妻为人母的女性,想痛快地当一回迷茫的小项,自私的戚老师,拓展一下被世俗规定了的人生的其他可能性。

《过往》中,《奔月》是母亲的成名戏。母亲和父亲二位一体,“戏”是他们爱情关系的中心,也是家庭关系的中心,生儿育女反倒不是这个家庭的重心。因为这位母亲,本就不是将生儿育女作为最高天职的女性。她从家庭琐事中解放出来,沉浸到艺术和事业中,但她同时又陷入对权力的崇拜。不仅艺术征服了她,权力也征服了她。在大时代中,她既有解放的一面,又有服从男权的一面,她还是被时代挟持的。

在艾伟笔下,母亲曾经“奔月”,逃离日常生活,但无论她一生过得多么荒唐,最终还是要回到芸芸众生,面对情感、血缘、亲情、伦理等这些基本问题。

至此,《过往》从一个非典型性母亲的故事,回到了一个普通人无法抗拒诱惑,之后又在人生终曲前完成母亲身份角色的救赎的故事。

从《敦煌》到《过往》,一个个人粉墨登场,一场人性“灰度”意义上的风起云涌渐至高潮。或许值得我们猜测一下:艾伟的“妇女简史”如果成为一个系列,那么《过往》之后,他还将在这个女性谱系中添上怎样的新成员?

3

《过往》这篇小说书写于2020年。在杭州生活了数年的艾伟,依然将小说场景的主要发生地,设置在他以前的小说中常用的城市“永城”。

艾伟祖籍绍兴,来杭州之前一直在宁波生活和工作。他小说中的“永城”,你不妨也可以翻译为“甬城”,进行代入。

在艾伟的自述中,有这么一段——

我1988年大学毕业后来到宁波,在宁波生活了20多年,可以说生命中最美好的时光都留在了宁波。如今,在很多场合,见到文坛的朋友,或是一些我别的界别的朋友,他们都习惯于把我当成宁波人。我通常微笑默认,不作任何解释,因为在我心里,宁波就是我的故乡之一……

我一直在小说里虚构着一座南方城市,这座城市叫永城。读者完全可以把这座城想象成宁波。我写到了三江口、护城河、法院巷、和义大道和鼓楼等地方,也写到了宁波的风土人情、气候以及物产。我要感谢这座我曾生活过的美丽的城市,她提供给了我源源不断的想象。”

就像史铁生写北京,冯骥才写天津,叶兆言写南京,金宇澄写上海,那么,从《南方》《妇女简史》到《过往》,艾伟这些年,一直在用小说的方式想象宁波,“如今虽然我离开了宁波,但我的小说世界留在了宁波,并且我还在继续虚构宁波。”

宁波在中国地理版图上,属于浙江,但又跟海派有千丝万缕的联系。虽然没有几朝古都之类的辉煌历史,但又有自己在文化地理上的独立性。

如果艾伟的小说为我们提供了一群宁波人的形象,那么,他们是怎样的一群宁波人呢?

当我们试图从他的一系列作品中搜寻出某种宁波人的共性时,艾伟却对“小说表达的地域性”另有看法。他说自己不太喜欢那种普遍性的东西,因为即便身处同一座城市,个体与个体的差异也是巨大的,而一归类就变成一种文化,或成为一种狭义文化决定论。这与小说真正要呈现的那个复杂世界的区别是很大的。

4

艾伟读小说很晚,到了春晖中学时才开始读,读的第一本外国小说是《牛虻》。

“我被小说所表达的生命的高贵和革命的情怀迷住了,牛虻和父亲、琼玛等爱恨交织的关系,令我惋叹。这部小说很契合我血液里的东西,也唤醒我阅读小说的兴趣。”

以前写作时,艾伟野心很大,“我想在写作中概括这个时代,为这个时代命名”。

时代在变,意志在变。现在,艾伟把写作的野心降到最低,认认真真写好每一笔,写好每一个人物,讲一个有意味的故事,尽可能让小说在情感和物质部分打磨得丰富多义。这样或许会出现新的别开生面的面貌。

每一个个体其实都有自己的生命节奏、愿望和意志,但在大时代里、历史的漩涡里,每一个个体也会反复体验“要不要顺应大的节奏,作出的妥协和选择”。文学就在这个过程中孕育生长。时代与个体提供了很多材料,值得审美者、思想者关注。

近几年艾伟写的《妇女简史》《过往》等,喜欢的读者越来越多。在钱报读书会上,就有一位读者说,你在《过往》中写的人物,每个我都能记得住,连两个门卫也都记住。

的确,很多优秀的小说,读完几年后,你可能记不住故事,但可能会记住里面的人物。

这也是艾伟的坚持——小说家还是要向读者贡献人物,人物能活在读者的脑子里,这才真正考验作家的功力。小说人物有独特的个性,要书写独有的“这一个”,同时在普遍意义上得到读者的共情,还有可供阐释的空间。

可以说,艾伟一直执着地在路上,在时代中发出自己的声音。

“我被评论家们称为是弗洛伊德主义者,利比多主义者。一直以来我对人物的潜意识行为感兴趣,我关心人心像宇宙一般广大、谜一样的领域。在《过往》和《妇女简史》这两本小说中,我觉得自己没有丢掉这种关心。”

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com