道德经第54章最好的解读(以古汉字重读道德经4)

上一章《以古汉字重读《道德经》3:第二十章 独异于人,而贵食母》中,笔者指出,通行本第三章很可能并非最初原版,只是所替代的通行本第二十章本身人气不高,所以重复一下本章将通行本第二十五章提为第四章的缘由:

《道德经》通行本第三章为:

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见(xiàn)可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。常使民无知无欲,使夫(fú)智者不敢为也。为无为,则无不治。

清华简上对应篇章虽然略有差异,但主旨相似。然而,若按拙作《以古汉字重读《道德经》2:第二、十一章 有无相生,功成弗居》中的分析,第二章中的“圣人居无为之事,行不言之教”若是后学篡入,则这一章的“无为”就没有由来的突兀,进而“不争”、“使民无知无欲”等等,皆无从说起。

再结合老子西去隐匿,最初版的《道德经》不过是被强邀而作。所以文中大篇幅的论述如何治国其实很不合理。

再有,从第一章“无,名天地之始,有,名万物之母。” 来看,《道德经》八十一章中,解说世界演变方面(世界观)最能与第一章接续的,是通行本第二十五章。其首句为:“有物混成......可以为天下母”,在世界观方面,正好上承第一章的“天地之始、万物之母”。

题解「法」字的金文构形,不同于后世:

左部从水从去,是现在“法”字左右两个构件写成上下结构。右部从廌,“相傳廌為古代能辨別是非的神獸,見人爭鬥則觸不直者去之“”。

水流本无是非,加构件“廌”,构形含义大致为河水流动之监督。所以「法」字本义大致是河水流动之约束(规则)。后来去掉构件“廌”,是因为普遍治水的原因,几乎所有河道都有河堤了。这时候,从水从去,大致就是指水道,由水道约束水流,引申表示规则。

因而,「法」字本义是名词,作为动词,现在解释为“效法”,但「效」从交从攴,本义是相互教育,引申相互学习(仿效),也引申相互帮助(效力、效劳)。

所以,“效法”中的「效」,是向XX模仿,「法」字含义相似,则只能解释为受XX约束,受XX规则指导。所以,在“人法地、地法天”一句中,「法」字不是一般认为的表示学习,而是该解释为“受XX约束”。比如“人法地”,是人受地形,地理等所身处的环境约束。

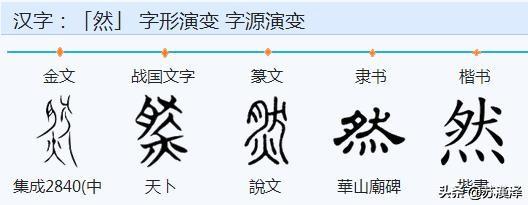

「然」字

标题后半句中的“自然”一词,时人也恐怕多有误解。一方面固然因为被借用于翻译西方的名词nature,导致很容易被理解为自然界、自然存在等。

另一方面,「然」字构形的变异导致最初的构形本义被湮灭,以致于理解起来仿佛隔了层纱:

摘自国学大师网

直接按篆(金)文楷化,应该右部为犬,左部为炙烤的“炙”:

若按隶书“然”的结构,则很容易被理解为“加火以烤狗肉”,《说文》大致也类似,于是有“然,烧也”的注解,即“然”是“燃”的本字。

但若是为表示燃烧,在“炙(火烤肉)”字的基础上加火不是更好的表达了么?换个角度看,“燃烧”的含义,又怎么引申“对、是”乃至“答应、许诺”这些「然」字的含义呢?

所以,《道德经》的“自然”不能按隶书“然”来理解。得按金文「然 」来理解。

那么,左“炙”右“犬”的古文「然 」该怎么来理解呢?关键在右部的“犬”字:

从构形结构相似的「献 」字来看:

两字的犬部,都应该是表示守护、守候。古文「然 」中的“守候”含义应该更浓。因为烤肉不比献祭,烤肉的火候由烧烤者掌握。

因此,古文「然 」的构形是把握着火候,小心仔细的烤肉。其本义为(烤肉的火候)恰到好处。也正是“恰到好处”、“恰如其分”,才能引申“对、是”乃至“答应、许诺”这些「然」字的日常使用含义。

所以,“道法自然”中的“自然”,就是自动自觉的实现“恰如其分”的状态。

因而,加火的「燃 」,本义只是与「熄 」、「爆 」等一样,表示火焰燃烧不同状态。因而「燃 」的本义,是火焰稳定的烧着,既不慢慢熄灭,也不越烧越猛以致失控。但因为“燃”是使用火焰最常用的方式,所以其引申的动词含义取代了形容词含义,成为常用本义。

综上,题目“人法天地,道法自然”的含义为:人受天地约束,道受自动(必然)到达恰如其分的最高规则约束。

第四章 原文通行本原文如下:

有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,王亦大。域中有四大,而王居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

清华简《德道经》相应篇章如下:

有物昆成,先天地生;1,独立而不亥,可以为天地母。吾未知其名,字之曰道,吾强为之名曰大。大曰筮,筮曰远,远曰反。道大,天大,地大,王亦大。国中有四大,而王居一焉。人法地,地法天,天法,道道法自然。

第一句中,有“混成”跟“昆成”的区别,「昆 」金文也是从日从比,直解就是“与日月相比”,而能自发光的只有日月,自然就不是与日月同辉。所以,「昆 」的构形含义,就是是与日月同生。 引申“永恒、永存”一类的含义。所以「昆 」有“子孙、后嗣”的含义。

另一种引申,就是“同”。所以,仅就“混成”跟“昆成”相比,不是太好确定。

但从清华简来看,“有物昆成,先天地生”与“独立而不亥,可以为天地母”应该是前后呼应的,中间的“寂兮寥兮(繍呵缪呵)只是感叹”。

因此,“先天地生”对应“为天地母”,而“独立而不改(亥)”对应“有物昆(混)成”。「亥 」字的含义,根据拙作《惊人的真相:地支原来是指女人怀孕生子的过程》的分析看,是孕十月生小孩(分娩),构形表示小孩出生大哭:

金文从商代晚期到西周晚期,都几乎存在一致的写法,西周晚期还出现一种近似于小孩刚出生带着胎盘的构形(上图右2).。所以,老子极可能知道「亥 」的本义。对应后句“可以为天地母”,则前句不可能是“不亥”,这种错误的出现,更加加大了清华简《德道经》是听讲笔记的可能。

所以,对应“独立不改”的话,“昆成”要比“混成”合适。

至于中间的感叹句,「寂、寥 」二字晚出。但「繍、缪 」生僻字,含义大致是“复杂” 。替换成“寂寥”虽然差了点味道,但也大差不差,不影响整句话的含义。

第二句中,有“大曰逝”与“大曰筮”的不同。「逝 」字晚出,而「筮 」字金文从竹也从艹,表示“用蓍草占卦”:

若「筮 」用在这里,可表示预测。所以笔者认为,这里「筮 」字更合适。

最后一句“人法地,地法天,天法道,道法自然”有道、天、地、人。但第三句是“道、天、地、王”。两者之间插入“国(域)中有四大,而王居一焉”,更是显得有点突兀。

所以,笔者认为,该是“道、天、地、人”相对,而删除显得突兀的那句。

综上,比较可能的第四章原版为:

有物昆成,先天地生。繍呵缪呵(寂兮寥兮),独立而不改,可以为天地母。

吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰筮,筮曰远,远曰反。

道大,天大,地大,人亦大。人法地,地法天,天法道,道法自然。

白话翻译有物与日月同时生成,比天地的出现还早。(感叹)独立而且不随时间改变,可以作为天地的渊源。

我不知道他的名字,将它记为道,勉强起名为大(成长演变、天道演变)。大(天道演变)可以预测,预测就是未来,而所预测未来终究会变成现实的结果。

道、天、地、人皆大(天道演变)。人受地约束,地受天约束,天受道约束,道受自动(必然)到达恰如其分的最高规则约束。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com