杨派代表作品是杨失伍吗(杨派名家与天津)

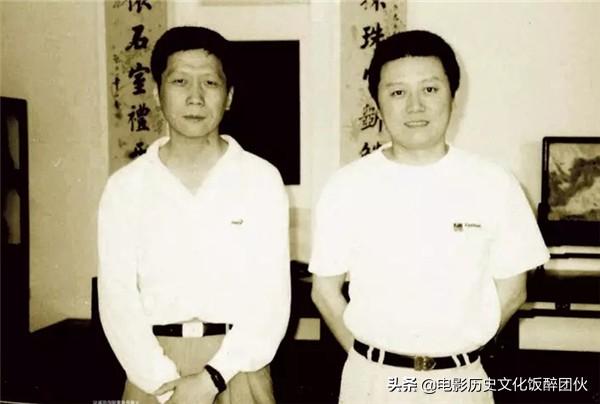

杨派名家程正泰

天津是有名的文化古都,人文荟萃,蕴藏着丰厚的文化遗产,特别是京剧,历史上孕育了无数的京剧人才。从1950年代末期至“文革”前,天津戏剧界呈现一片繁荣盛况,无论大小剧团,剧目丰富,阵容雄厚。各团上演戏码一月不翻头。戏路宽广,昆乱不挡,京海两派,全梁上坝,流派纷呈,文武重头,饱飨观众,令人目不暇接。

在梨园行内,凡是阵容雄厚、名角云集,剧目为优秀京朝派传统戏,久占大都埠、大剧场公演的剧团,内行称其为“龙虎班”。由于名角效应,流派纷呈,自然身价显贵,令观众叹为观止。“石蕴玉而山晖,水含珠而川媚”,天津京剧团组团时费尽心思,招贤纳士,云集大批京剧精英,角儿们来自五湖四海。挑大梁者:老生为杨宝森、周啸天,后杨先生因病返京,由杨门传人程正泰独挡一面;里子老生有哈宝山、曹世嘉、苏世明、张文轩等;武生有厉慧良、张世麟;旦角由梅派丁至云领衔;净有金少臣、朱玉良、宋鸣啸等;小生有王世霞、季砚农、季尚春等;武旦有冀韵兰;架子花有邓金昆、张韵啸等;丑行为詹世辅、包式先、李少广等,四梁四柱个个坚挺。剧目繁花似锦,艳丽多姿,舞台上呈现出一派繁荣盛况。

天津京剧团建立之初,著名杨派老生杨宝森演出《失·空·斩》、《伍子胥》等,傍角儿的为哈宝山、曹世嘉、李荣威,场面上有杨宝忠、周子厚,众星捧月,光彩绚烂。杨腔苍老淳厚,委婉动听,如天籁妙音,又似一坛陈封老酒,醇厚溢香,回味无穷,使听者如闻韶乐不知肉味。那时,天津观众如痴如醉,狂热地追逐着,大饱眼福。另一位须生大家周啸天,他的《打登州》令人称道,在菊坛中独树一帜,享有盛誉。周先生的《打登州》绝非等闲,唱腔响遏行云,楚楚动听,身段边式,“锏套子”耍得娴熟、特别是在校场上的两望门,跨腿、搓步,干净利落,功力雄厚。《问樵闹府》和《打棍出箱》,演得异常精彩,把一位穷途落魄的儒生,活灵活现地展现于舞台。但见他神情恍惚,一身穷酸腐气,行为疯癫、狂言痴语,把范仲禹失去妻儿痛苦的心理,刻画得维妙维肖,淋漓尽致,很具书卷气,这是周先生的内在功力。戏中高难动作甩鞋、吊毛、僵尸、出箱,周先生挥洒自如,游刃有余,舞姿美轮美奂。

市团的武戏由于人才济济,阵容雄厚,戏码很硬。除了厉慧良、张世麟外,还有李少楼、杨连玉、周铁豪等武生,他们不但来“下串”,还能挑一出,每位都身手不凡。李少楼的武功,边式漂亮,短打戏亦佳;周铁豪勇猛有冲劲,他翻得好,长靠《挑华车》、短打《闹龙宫》非常火爆。武丑刘少泉,为叶盛章高足,身轻如燕,动作敏捷,干净利落。在《铡判官》中饰油流鬼,红极一时。市团的武戏可谓蔚为大观,特别是厉慧良、张世麟主演十分精彩。观厉慧良的戏似杨(小楼),但非杨,戏规范,有章法,他是筚路蓝缕、另辟蹊径,融汇南北戏剧特点,标新立异,形成独特风格,探骊获珠,终成大器,影响了大批后学者追随。观他的戏可谓是极美享受,如《长坂坡》之“跑坡”抓帔,原是走倒插虎,跪步,后改为帔扔向空中,趁势翻向右方,接帔,空中向里转身,看帔大惊后,急跪步连呼“主母!”这一系列程式形成极优美的舞姿,动作难度大,节奏要合适,接帔要准确,空中翻身要漂亮,厉慧良把赵云见主母投井后的悲痛情景,刻画得十分感人。他的《拿高登》之醉打、《铁笼山》之观星、《钟馗嫁妹》之妩媚舞姿等,皆为经典。他的戏有人物、有传统、有创新,内容与程式达到了完美结合的佳境,人物与剧情和谐统一。

市团的武戏,在国内是驰名的。大武生张世麟的《战冀州》、《赚历城》、《蜈蚣岭》等戏很是精彩,张世麟技艺高超,令人叫绝。他的马超戏更有绝活,在《战冀州》中,摔硬僵尸等高难动作,干净漂亮,起范儿高,速度快,功夫过硬,观众钦敬。

全部《龙潭鲍骆》,武行整齐,翻打彩声震耳欲聋。绝迹舞台的《大青石山》,完全按老路恢复,宋鸣啸的关羽,唢呐唱得满宫满调;邓金昆的周仓,工架优美、妩媚,与关平合式造型,若合符契;关平为周铁豪,骁勇大气;曹世嘉之吕祖,刘少泉之丑狐,特突出的王半仙,由名丑詹世辅扮演,插科打诨,笑料层出不迭,令观众捧腹不已。九尾狐为名武旦冀韵兰,戏之精彩,至今回味难忘。冀韵兰的《战金山》尤为精彩,身段优美、出手不凡,才华横溢,有过人之处。印象最深的是他在《战宛城》中饰演的邹氏,最精彩,为筱派路子,把一位邻女窥墙“破宛城,迷曹瞒”的邹氏的淫荡,刻画得淋漓尽致。在张绣“刺婶”一场中,他所走的乌龙绞柱,满台飞旋坚挺力拔,彩声不断。他亦能唱小生,他演的《罗成叫关》不通大路。后他离津辗转各地,最后落到南京,供职于江苏省戏曲学校。

市团的丑角儿可谓过硬,还经常举办丑角大会,这在国内是罕见的。像李少广的《荷珠配》目前已经绝迹舞台。还有,包式先演出的《群英会》。他的蒋干亦规亦矩,演《连升店》完全是萧(长华)老的路子。在《红灯记》中他饰演的鸠山,更令人叫绝,把一个狡诈的日本“中国通”刻画得入木三分。詹世辅与杨荣环合作的《昭君出塞》之王龙,身段漂亮,基功扎实,非凡的表演技巧,非他人可比。他的婆子戏更佳,如《普球山》中的“金头蜈蚣”窦氏、《拾玉镯》的刘媒婆等都有出彩之处。他在林玉梅、季砚农主演的《倩女离魂》中饰演喜娘,虽只有一个过场戏,但他把喜娘演得维妙维肖,博得观众热烈彩声。后来,他被下放到建华京剧团,“文革”期间,遭到迫害,后来听说他si得很惨,令人痛惜!

天津市京剧团的辉煌时期,当属以丁至云为团长时,她演的梅派戏最为叫座。丁至云的梅派戏循规蹈矩,展现了梅派戏的亮丽光彩,有口皆碑。丁至云与厉慧良合演的《关汉卿》、与程正泰、季砚农合演的《团圆之后》也颇受好评。1964年现代戏汇演,天津市京剧团的《火烧望海楼》、《六号门》获得巨大成功。《望海楼》是反映清末天津义民的一出爱国戏。厉慧良运用了大量的传统手法,突出京剧的艺术特点,大大吸引了观众。李荣威和林玉梅合演的《六号门》,“卖子”一场声情并茂,感人至深。其唱段被列为戏校教材,广为流传。

杨宝森先生于1958年2月10日在京因病谢世。侯喜瑞先生是他的知己、知音。他的英年早逝,使侯老痛惜不已,常常思念这位老友。1950年代初,天津市正式成立京剧团,约杨宝森加盟。侯老原意也想来天津助杨宝森一臂之力,加盟市团。侯老之子侯英山说:“老爷子把行头都发到天津去了,后来因为杨宝森是带着全团加盟的,团里有花脸,侯老就不打算去了。”以后,因团里的花脸有病,侯老去助演几场,酬金通过杨先生转交给了那位有病的演员。杨先生病故,侯老亲自去送,他们情义之深,可谓高山流水。

杨派的声腔艺术同时也影响了小生声腔艺术的发展,姜妙香先生的《玉门关》中那段[快二六] “说什么敌众我寡难取胜”唱腔,就是借鉴了老生《定军山》中[快二六]的唱法。江世玉先生特别喜欢杨派的唱法,他常说:“姜老的唱、念,有余派的东西。”小生虽用小嗓,但,是生而不是旦。因此,江老师常教导我们,用老生的唱法来演唱小生的唱腔。他特别提倡杨宝森的归韵吐字,在唱念中,字字铿锵有力,掷地有声;学习杨派唱腔的沉稳雄厚,避免飘、浮、矫揉造作。以此不难看出,杨派艺术对其它行当所起的影响。杨宝森先生去世后,程正泰先生担起了挑梁重任,对弘扬发展杨派艺术做出了卓越的成绩。在天津,他可算是占有天时、地利、人和的优势,是杨派正宗的继承人。他的班底是杨先生的全部人马,这种殊荣非他人所能比。

十多年前,刘连群让我听了两盘录音。一盘是翻制的老百代出品的旧唱片,是管绍华的。另一盘是新录制的程正泰的唱腔专辑。管绍华是旧时代的著名老生,听起来很原始,老腔老调,有沉重的历史感。程先生所录的那盘,都是杨派的著名唱段,制作精良,伴奏整齐,听起来即杨(宝森)非杨。所谓即杨,就是程正泰把杨派唱腔运用到了出神入化的最高境界,体现出了杨派唱腔的沉重雄厚,苍老的韵味。这是程正泰和杨先生有着相似的共同处境,所产生的心声共鸣。非杨,是可以听出唱腔经过雕琢,个别字句有所改动,使之更为合理,唱腔更加委婉动听,使杨派艺术得到了升华。不难看出程正泰既尊重传统,又有所发展,显现出他非凡的艺术功力。程正泰是杨派艺术新生代的最佳典范。

我与杨宝森的门人很有缘分。除了与程正泰至亲至近外,还有上海的汪正华。汪先生和王忠信、李宝春、程茂贞、程茂全(纯一)非常要好。我们与汪先生除了谈戏论道外,汪先生好喝,最大的乐趣是陪他喝啤酒,经常是通宵达旦。汪先生极喜书画,收藏有程十发、刘旦宅等名家的书画,也喜忠信、程氏兄弟的字,还收藏我的戏画,点名让我画一张他的戏《闹江州》宋江题反诗,画好后由著名书法家欧阳中石题跋,趁江其虎到上海演出之机,送到手中。《闹江州》是汪先生的拿手好戏,也是他的代表作。这出戏已传授给李军,并演出得到好评。旧时,杨先生与叶盛兰先生同住一处,为前后院,叶杨两家关系甚笃,叶蓬在儿时就投入杨门,尊父嘱拜杨为师。叶蓬治学严谨,深得杨派真谛,在长期的执教中,学生颇多,成绩斐然,最有名的为于魁智。朱云鹏早年拜杨宝森,久居江南,颇有名气,原为浙江省京剧团主演,深谙杨派,精通文字,近年来,常写剧本、吟诗作画,其乐无穷。黄克孝是一位被人遗忘的杨门弟子。青年时,痴迷杨派,卖了房产只身到京,投靠杨门。他最荣幸的是杨宝忠给他调嗓、练音,他的一出杨派《击鼓骂曹》红遍江南。

“文革”后,天津市京剧团迎来了第二个春天,又恢复了生机。程正泰精神焕发,加倍努力,抢救着京剧的戏曲文化遗产,在有关部门的大力支持下,对杨派艺术进行加工、整理、传授,做出了卓越贡献。他对杨派艺术布道、弘扬、广结善缘,可谓功德无量。他虽已乘鹤西去,但他的艺术和精神虽si犹生。他的弟子张克,几年前曾在北京长安大戏院为了纪念他的恩师,举办个人专场,连演三天,上演的皆是杨派的经典大戏,中间还加唱杨派精彩唱段,若不是实授,如没有过硬的功力,是拿不下来的。演出博得观众的好评,可以告慰程正泰先生的在天之灵。

天津已故的著名戏剧评论家陈绍武先生,致力于扶持、宣传青年演员,做了许多有益的工作,对新秀们的师承和艺术高下的评定很关心。杨派艺术渊远流长,在艺术的长河中,川流不息,得到空前的发展,新秀辈出,令人鼓舞。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com