深润清丽山水作品欣赏(豪华落尽见真淳)

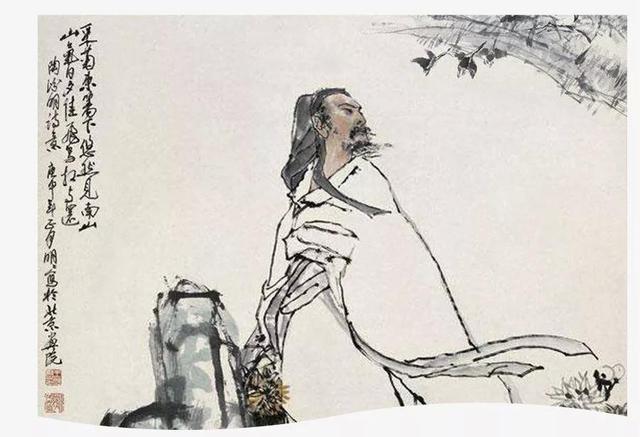

陶渊明(约365年~427年),字元亮,晚年更名潜,字渊明。别号五柳先生,私谥靖节,世称靖节先生。浔阳柴桑(今江西省九江市)人。东晋末到刘宋初杰出的诗人、辞赋家、散文家。被誉为“隐逸诗人之宗”、“田园诗派之鼻祖”。

远在一千六百年前的田园诗人陶渊明,历经坎坷艰辛的人生体验后,凭着高洁的情操、质朴自然的语言、真实的人生体验,以及对美的敏锐感触,创作出许多意境高远的不朽名篇,一直深刻地撼动人心,给人间注入了一股清流。当我们读《五柳先生传》、《桃花源记》、《归去来辞》、《归园田居》、《饮酒》... 等作品时,心中无不兴起静谧、和谐、轻柔、优美、愉悦的感受,顿觉生命和乐圆融,使我们走出狭隘的自我世界,走向一片生意盎然的秀美或阴柔之美的世界。

陶渊明的故乡在浔阳柴桑,浔阳南面庐山,北临长江,自然景观极为优美。山水可以陶冶性情,拓展思惟,尤其喜爱游山玩水者,常不自觉中默化于自然的怀抱,把尘俗念头涤除净尽,心灵也随之升华至高远的境界。渊明平日喜爱苍山翠岭,喜爱鸟啼声音,喜爱淙淙泉流声,每于春秋佳日,偕友朋家人共游,领略大自然的况味。

渊明早年曾居斜川(在上京附近),在物换星移后,旧地重游。并写下了:

陶渊明的《游斜川》

开岁倏五日,吾生行归休。念之动中怀,及辰为兹游。气和天惟澄,班坐依远流。弱湍驰文纺,闲谷矫鸣鸥。迥泽散游目,缅然睇曾丘。虽微九重秀,顾瞻无匹俦。提壶接宾侣,引满更献酬。未知从今去,当复如此不?中觞纵遥情,忘彼千载忧。且极今朝乐,明日非所求。

本诗除了慨叹光阴易逝外,全是湖光山色,美酒助兴,宾侣谈心,使人心旷神怡,忘掉人间多少烦恼事。诗中“迥泽”指彭蠡湖;“曾邱”是增城山,在今星子县西五里。斜川南通彭蠡,无论朝夕,彩霞满天,翔鸥成群,渔舟连片,景色如画。曾城虽非九重,但孤山耸立,亦秀丽可观。透过这些诗句,不难发现,优美的自然环境,对渊明烙下了永不磨灭的印象,而影响了他的美学观。

陶渊明留给后人的文学著作,虽然数量并不算多, 但是质地绝佳,经得起时间考验。

渊明的美学观来自他的人生观。处在变乱纷生,人欲横流的时代,他始终以最率真的态度去应对。他说自己因家贫而做官,是和传统读书人所认同的君子相违背的说法。又比如和不太熟识的人喝酒也不以为意。还有,喝醉酒时请朋友回家去的种种实例,即可明了他率真的个性!

“久在樊笼里,复得返自然。”则发抒久困于官场,一旦归田的悦。“流泪抱中叹,倾耳听司晨”, 诉说着对遭遇不幸者的怜悯之情。“有志不获骋,念此怀悲凄”, 乃有志难伸的幻灭情感。均毫不掩饰地传达了喜怒哀乐之情。他成功地从自然和生活中去捕捉最真实的景物,构成丰富的意象。如“清气澄余浮,杏然天界高。”“微雨洗高林,清飙矫云潮。”就是运用敏锐的感觉凝结成最真实而细致的景象。

有人赞美渊明的作品“情真、景真、意真、事真。”这个讲法不算夸张,确实道出了陶诗引人入胜的关键。

首先谈“情真”。例如:他对几个儿子说“汝辈稚小家贫,每役柴水之劳,何时可免?念之在心,若何可言!”这慈父的关怀话语,充满了真情。又如“性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之。造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。”以最直接、最真实的方式,道出自己嗜酒的本性,且毫不扭泥作态,几乎和后代所谓“自剖派”作家没什么两样。

再如“悟以往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。”大有误入歧途,往事不堪回首,所幸及时醒厝,前程充满光明的喜悦之情。他如“弱子戏我侧,学语未成音。此事真复乐,聊用忘华簪。” 幼子在身边往来游戏,牙牙学语,尙发不出完整的声音。这样的生活真有趣啊!简直叫人打消富贵的念头了。真实地传达出诗人知足常乐,忘怀功名利禄的纯真情感。

陶渊明是一位缠绵悱恻最多情的人。读《集中祭程氏妹文》、《祭从弟敬远文》、《与子俨》等疏,可以看出他家庭骨肉的情爱热烈到什么地步。”可谓是真正了解渊明的个性。郭伯恭也说:“向来读陶诗的人,往往以为渊明真是一个闲静少言、忘怀得失的寡情人,不知他其实是一个最富于情感的人;惟他的清感是内蕴,不是外露,和屈原很相近,所以不容易为人看出。”

“静寄东轩,春胶独抚。良朋悠邈,搔首延伫。”

静坐东窗下,取出春酒自斟自饮,等待远方好友,伫立企盼,捻断几茎头发,其待友之情可谓深矣。又说:“岂无他人,念子实多。愿言不获,抱恨如何!”身边难道没有伴侣吗?只是想念你特别多,相思却不能见面,令人无限遗憾啊!由此可见,渊明对待亲友的感情既真率又浓烈。

其次,像“感士不遇赋”前的序文就说:“自真风告逝,大伪斯兴,闾阎懈廉退之节,市朝驱易进之心。怀正志道之士,或潜玉于当年;洁己清操之人,或没世以徒勤。”这是慨叹淳朴真诚的世风消逝,虚伪欺诈的恶习随之盛行,廉洁谦让地节操在民间日趋淡漠,钻营投机之风充斥着官场。心怀正直、立志向道者,不得不在壮年时潜藏隐居;洁身自爱、品行端正者,只好徒自苦地虚度一生了。这是渊明处于无可奈何之世的真情告白,虽带着批评口吻,却没有太多的火药味,可见他至惰至性的为人风格。

赋中有云:

奉上天之成命,师圣人之遗书。发忠孝于君亲,生信义于乡闾。推诚心而获显,不矫然而祈誉。嗟乎,雷同毁异,物恶其上。妙算者谓迷,直道者云妄。坦至公而无猜,卒蒙耻以受谤。虽怀琼而握兰,徒芳洁而谁亮?

上体奉天命,下师法圣人,讲求忠孝信义而言行一致。宁可诚以待人而实至名归,绝不矫情去求取美名。可叹世人竟然党同伐异,别人胜过自己就横生嫉妒、恶意中伤;把深谋远虑者说成糊涂,把说话直率者看成狂妄;胸襟坦荡无私者反而遭受诽谤之耻;即使有着白玉兰花般的美德和才华者,也只能孤芳自赏,而得不到颂扬。由于渊明奉行儒家格、致、诚、正、修、齐、治、平的人生哲学,所以自我要求较严,当然,自我期许也较高。但是,当他发现客观环境和自己的期许落差太大时,只能挥其如椽之笔一抒胸中怀抱,并发掸言责来正视听,如此而已。

宁固穷以济意,不委曲而累己;既轩冕之非荣,岂媪袍之为耻?诚谬会以取拙,且欣然而归止;拥孤襟以毕岁,谢良价于朝市。

他宁可固守穷困而成全己志,决不肯低声下气求得一官半职,既然不视高官厚禄为荣耀,又怎么会把穿破棉袄当成可耻的呢?果真误入官场乃是下策,不高高兴兴地辞官归去。怀着平素的理想度过一生,对于出高价把自己卖给朝市则敬谢不敏。这样的坚持,正是渊明发自内心深处最真诚的告白。接着,他写出十种相思,也非常深刻熨帖。

愿在衣而为领,承华首之余芳;

愿在发而为泽,刷玄鬓于颓肩;

悲佳人之屡沐,从白水而枯煎!

愿在眉而为黛,随瞻视以闲扬;

悲脂粉之尚鲜,或取毁于华妆!

作者以第一人称的口吻,巧妙地道出一己情思。我愿化作她身上的衣领、罗裙上的丝带、秀发上的膏泽、眉毛上的黛墨,可谓设想十分有趣;然后,每天可以嗅着她头上的芳香、缠着她纤纤的细腰、亲近她的玄鬓轻抚她的柔肩、伴随她悠然地眺望四方,联想力极为丰富;接着,又恐怕夜晚她解衣就寝,把我搁在一旁、寒来暑往她会脱去旧袍换上新衣、她频频沐浴,用清水冲洗不停而不剩一点、她追求鲜艳脂粉,或许会被新的浓妆所取代啊!这些担心的理由,写来可谓入情入理,毫不牵强。像这样细腻巧妙地描写,在中国文学作品中也不常见,真是精彩极了。以上就是渊明至情至性的写作风格。

陶渊明的田园诗有一个特色,就是常把眼前景巧妙地结合心中情和宇宙人生之理,而形成浑融真厚的艺术风格。他把心中那份“理”投入自己的感情里,使“情”在“理”的制约下,作品不仅传达个人喜怒哀乐的情绪,同时也展现诗人对人类社会的普遍认识、关怀和反思。在他笔下,无论是月亮、孤云、乡村、庭院、苍松、秋菊、春燕、归鸟…等景物,都饱含着一己的主观感受和情思,不仅是客观地描述自然而已。像这样,把诗情、景物哲理融合在一起,因而他的写景诗或说理诗,给人的印象并不是僵化、枯燥,缺乏人情味的感觉,而是情、景、理交融,达到物我同一的浑化境界,具有极高的审美价值。例如:

《饮酒·其五》

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。

本诗为辞官归隐后所作。

首先,表现出人与自然的和谐关系,而全篇要旨则在于归返自然。要真正归返自然的第一步,就要先否定世俗的价值观。因为他刚挣脱那虚伪巧诈、污秽黑暗的官场,扬弃俗世种种的“假象”,找回自己的“真性”。所以“车马喧”象征官场的酬酢往来,难脱取巧钻营之嫌;而“心远”指看破那争名夺利的世俗价值,自然就是疏远奔逐于俗世的车马客,于是所居之处也变得僻静了。

其次,他把哲理寄寓在鲜明的形象中,在东篱下采摘心爱的菊花,偶然抬起头来,目光恰好和南山(庐山)相会,一切是那么然。就在当下,人放怀自在,山静穆高远,人把情趣贯注在山上,因而山似乎也解人意,遂形成所谓精神往复回流的“移情作用”。日暮山岚,若有似无,浮绕于峰际,倦飞的鸟儿结伴归向山林。这个画面静穆详和,具有相当的美感,但并非纯粹的景物描写而已。

最后是说,此情此景,真可以领悟到生命的真谛,可是刚要开口,却发现找不到合适的语言去诠释。这“真谛”就是生命的活泼的感受,用逻辑的语言无法形容得维妙维肖,甚至可能挂一漏万,所以不如不说。诗中情、景、理三者交相融合,十分耐人咀嚼,无论从那个角度去欣赏,都容易使人沉入无穷的联想和醇美的艺术情境中。

《归园田居·其五》

怅恨独策还,崎岖历榛曲。

山涧清且浅,可以濯吾足。

漉我新熟酒,只鸡招近局。

日入室中暗,荆薪代明烛。

欢来苦夕短,已复至天旭。

本来怀着情胀的心情,柱着拐杖,从高低不平、弯弯曲曲的山路归来,顺便走向道旁的小溪洗洗脚,顿时清凉舒适无比。斗酒只鸡,是农家最常见的东西,草草备妥,邀约近邻共饮;黑夜来临,用荆薪代烛,是山村最常用的照明工具。酒逢知己,彻夜长饮,是劳动者最好的消遣方法,也是归隐诗人生活的一部分。

此篇在组诗中,取材独特,既非描绘田园风光,亦非陈述劳动状况,而是以傍晚直至天明的一段时间里的活动为题材,相当于今天所谓“八小时以外”的业余生活为内容,来表达他于田园居中欣然自得的生活情境。其视角新颖,另辟一境,与前四首连读,可以见出组诗实乃全面深刻地呈现了他对田园自然美和生活美的敏锐感受,再选择日常生活中富有诗意的题材,透过饱含个人感情色彩的形象描绘,给现实人生带来无尽的美感,表达了陶渊明辞官归隐初期的生活情景及其心路历程。

“一语天然万古新,豪华落尽见真淳。 南窗白日羲皇上,未害渊明是晋人。”出语天然,所以万古而常新;纷华落尽而真淳独显。这种意境,只有南窗高卧,胸怀皎洁如白日,宛似羲皇上人者方能达到。

陶渊明特殊的生活体验、思想情感和美学观念,影响着他作品的内容,甚至决定了作品的形式。虽然有人认为他不是一个简单的人,说他的性格大体上很冲和平淡,但是也有他的刚毅果敢的一方面。“豪华落尽见真淳”的说法,渊明作品追求的目标就是“真淳”,而真淳落实到审美情趣上,就是追求自然的整体气韵,所以有人评陶诗曰:“如绛云在霄,舒卷自如。”“如逸鹤任风,闲鸥忘海。”这样脱略形骸的艺术精神,使渊明从当时文坛那种字斟句酌刻意雕琢的形式主义从挂帅中解放出来,达到回归平淡自然、自由自在的素朴作风。

渊明诗向来以平淡自然着称,其平淡处,从内容看,常是平淡无奇的田园风光和农村生活。如田野、村落、豆苗、杂草、清风、白云、狗吠、鸡鸣…等平凡事物。描写的对象平淡无奇,而诗人的思想和心境则是恬淡、宁静的。例如:

陶渊明的《归园田居·其三》

种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。

这是弃官归田次年所作一组诗的第三首,为隐居田园、躬耕陇亩的生活写照。开头二句,他毫不掩饰自己对农务的生疏,出语自然清新,几乎用不着任何注释就可以了解。接着,他以敏锐的艺术感觉去捕捉日常生活中的诗意和美感,“晨兴理荒秽,带月荷锄归。”早出晚归,披星戴月本为农家日常生活的一部分,但是经过作者妙手点染,形成了一幅充满诗意和美感的绝妙图画。至于末四句,则是历经官场劫难之后的平静,是彻悟人生之后的淡泊,更是热爱生活的愉悦。

诗到陶渊明手里,总是更广泛地将日常生活诗化,平常的生活化成了诗,我们就感觉它更丰富,更充实。渊明用高尚、平实、而且真率的态度将生活呈现在诗里,青松、鸡、狗,黄昏的锄头,一触到他的笔,便都染着了高贵的灵性和情感。他就从日常琐细的生活,鲜明地显露出自己的个性。

《杂诗·其八》

代耕本非望,所业在田桑。躬亲未曾替,寒馁常糟糠。岂期过满腹,但愿饱粳粮。御冬足大布,粗絺已应阳。正尔不能得,哀哉亦可伤!人皆尽获宜,拙生失其方。理也可奈何!且为陶一觞。

渊明坦言踏进官场并非正途,务农才是人生的本业,这是一个理想的说法。但是努力下田耕作,未必会有好收获,往往挨饿受冻,不能维持起码的生活,真是无可奈何啊!这时,他只希望有“粳粮”可以果腹,“宠豨”可以御寒,就能一了心愿。但可怜连这小小心愿都不易达成,还能说什么呢?眼看别人生活都过得去,为何只有自己拙于生计呢?假如天命该如此,也只有勇敢去面对,而不必怨天尤人了。

本诗主题原来并不怎么愉快,但是作者长久以来饱尝生活匮乏的煎熬,面对这个严肃层面,以不怨不尤的态度,使冲突性强烈的话题解消于无形。由此可见,陶诗平淡自然的素朴风格,来自他的实际生活历炼和旷达的人生观。

少学琴书,偶爱闲静,开卷有得,便欣然忘食。见树木交荫,时鸟变声,亦复欢然有喜。常言:五六月中,北窗下卧,遇凉风暂至,自谓是羲皇上人。——陶渊明《与子俨等疏》

弹琴读书,人间乐事,性喜闲静,读书有得,欣然忘食;看到枝叶浓密、交错成荫,听见候鸟不同的鸣声,就喜上眉梢。自己常说,若五六月间,在靠北边的窗下躺着,凉风一阵阵吹来,觉得简直和远古时代的人没什么两样了。这是渊明自道所学,又谈及个性的话。假如一个人所求不多,欲望尽量降低,生愈单纯,生命的奔竞外驰就可以减少,烦恼无明不就可以逐渐解消掉吗?

其实,人生的意义,本来就是要自己去找寻;生命的价值,也是要自己努力去实践的。每个人的答案也许不尽相同,但重要的是那找寻和实践的过程。渊明穷苦了一辈子,用生命充实了感人肺腑的诗篇,但他生前没有知音,直到死后多年,才慢慢获得世人应有的重视,而“豪华落尽见真淳”该是他美学的写照,也是对他作品十分中肯的评价。

陶渊明长期的农村生活背景,加上任真的美学观点,形成了他作品里质朴自然的语言风格,毫无当时一般作家的雕琢气息。渊明的独特生活经历、思想情感和美学观念,对他的作品内容和形式有一定的影响。面对朴实的农村生活和平淡的田园风光,他经常使用白描手法简短质朴的“田家语”,让人读来一点也不吃力。甚至那些借题发挥、抒写情志的咏怀诗,也不套用陈腔滥调或无病呻吟。

使用“接近散文的组织写诗,以语言自然的节奏为基调”,所以作品中无论是抒情、写景或说理,几乎都采用白描手法,浓艳的词汇几乎看不到;而出之以舒卷自如的方式,绝少使用堆砌铺排的语言,一改魏、晋以来雕琢辞藻、繁用典故的陋习。因此,渊明作品在平淡中有无限的丰采,质朴中饶深厚的情味,成为当时独树一帜的诗人。他有许多脍炙人口的名篇,如《五柳先生传》、《与子俨等疏》、《桃花源诗并记》、《归园田居》、《饮酒诗第五首》…等,均充分体现了上述的语言特色。

比如渊明散文《桃花源记》,使用平易浅近的语言,毫无斧凿痕迹,读来亲切有味。

“缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳鲜美,落英缤纷。”写景历历如绘、鲜活生动。“村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子巴人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世?乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。”则叙事翔,道出原委,给寓言带来合理的交待。“南阳刘子骥,高尙士也,闻之,欣然规往,未果,寻病终,后遂无问津者。”则是为了加强故事的说服力而设,同时也替寓言蒙上一层绅秘色彩。通篇无论写景或叙事,均明白晓畅,层次分明,使读者不知不觉中也经历了这段离奇的遭遇,心灵也随着美妙的感受而被洗涤得纤尘不染,这是文学的感染力,而质朴自然的语言就是构成感染力的要素之一。

至于哲理性的诗文,也同样使用朴素平淡、清新自然的语言。例如“世短意长多,斯人乐久生。”其中“世短意长多”五字,很精确地把古诗“生年不满百,常怀千岁忧”的意义全部概括进去,然后展开对人生现象的看法。又如“虚舟纵逸棹,回复遂无穷。”其中“虚舟”一词虽系庄子书中的典故转化而来的, 但是渊明的哲理诗巧妙地活用老庄典故,与晋人玄言诗引经据典、大量堆砌词藻的作风不同诗中说明了日月运行、循环往复之理,形象既生动,语言又平易近人。“纵”字更传神地表达出辽阔渺茫的意境,使人想象力驰骋在无际的空间中。

陶渊明的伟大表现能力,是来自他的生命与环境事物的融合一致。因为他对生命、生命的价值欣赏,融合到经常与他接触,而又使他感到与他自己的性格、情调,非常适合的环境事物之中;于是他便常从环境事物中,有如东篱之菊,南山的山气和飞鸟等,感到自己生命的宁静与喜悦。他自己的生命,实则和这些环境事物融合无间。

这种内酝的主观精砷状态,一经与早经融合了的客观事物相触发,便不期然而然地吟出了『采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还』这类的诗;此时,他的生命已化为他所采的东篱之菊,及在不经意间观照所得的南山;他的生命,和菊和南山的中间,明净得无半点尘埃的点染,而全般地显露出来。

此时,他和物之间几乎没有任何距离存在,只有感受到生命的宁静与喜悦。这就是渊明文艺创作的概况,他不只是世俗所谓的“隐逸诗人”,其实,陶渊明对时代、社会、骨肉亲友都有深挚的情感,甚至像“闲情赋”也是真情流露之作,而不仅是游戏笔墨罢了。他的田园诗中,常把眼前景巧妙地和心中情、宇宙人生之理结合在一起,形成了浑融真厚的艺术风格。他平淡自然之风的形成,来自生命中真实的历练与感受,用“豪华落尽见真淳”来形容最恰当。

世事洞明皆学问,人情练达即文章!关注遥山书雁,带您领略文化的博大精深!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com