农村关于水利方面的工程(农村水荒后的十六年)

耗资3000亿的超级工程。

文 | 华商韬略 杨 倩

1919年9月,时任广东省长的朱庆澜,遇到了一件麻烦事。他治下的广州黄埔,爆发了一场小规模战争,缘由是:抢水。

据考证,黄埔地区的沙村和沧头村比邻而居,长期共饮一条小河。资源有限,于是两村村民或挖渠引流、或设卡堵塞,梁子越结越深,冲突愈演愈烈,从清末一路打到民国。但沧头村隶属番禺县,沙村隶属增城县,两县县长格于管辖权,不能跨区办案。直到演变成大型械斗,才把公案交给朱省长。

接到报案后,朱庆澜一面下令省防军出兵弹压,制止械斗。一面委派分管干部,会同两县县长组成领导小组。

根据调查,领导小组做了个决定——沙村村大田多,取75%的水;沧头村小田少,取25%的水。为保永安,立下一块分水碑为据,保存至今。

因水而争斗,在近代史上并非孤例。从多水的广东、福建,到缺水的山西、陕西,几乎各市县的地方志,都有过类似记载。潮汕地区历史上争水纠纷30余起,其中三次大规模械斗,死伤230多人。在湖北,械斗武器从扁担、铁锹到鸟铳、炸药,比义和团装备还杂。

新中国成立后,农村人口激增,供水却没有跟上。水资源分布不均、人均占有量少,因旱断流的季节性缺水、地貌多山的工程性缺水、水文条件造成的水质性缺水,都是饮水难的天然原因。

饮水难,因此成为70后、80后甚至90后农村居民的集体记忆。在许多地区,生活饮用水直接取自河、湖、溪、塘等天然水源。旱季没水吃,涝季饮泥浆,家家都需要备水缸。时间一久,缸里绿藻纷纷,味道难以形容。

但自从2006年开始,“饮水难”这个词组,正在加速告别中国农村,取而代之的,是大江南北“随拧随流”的汩汩清泉。

从无水可吃,到清泉奔流,背后隐藏着一场长达十六年,耗资3000亿的超级工程。

【01】

2004年,刚刚跨过非典疫情的中国,又迎来了一场大旱。高峰时,全国多个省份都闹起了水荒。

本就缺水的内蒙古,在3-5月间累计降雨量不足20毫米,重旱地区干土层厚度超过30厘米,连挖三铁锹,还是烟尘横飞。到6月中旬,黑吉辽和内蒙东部一共有9750万亩耕地受旱,317万农村人口,288万头大牲畜无水可喝。灾情严重的阿拉善盟,一万多农牧民为了弄一桶水,要走10公里的路。即便如此,全国还是渴死了155万头牲畜。

甚至在水资源丰沛的两广和闽浙,也无法保证饮用水。中小河流干涸断流,水利工程蓄水减少,连西江的水位,都逼近了历史同期最低值。在广东云浮,两个村的村民争夺一口水井,剑拔弩张,惊动了镇政府领导,提出打一口新井,才止息争端。多年之后,这种事件甚至变成了国考的面试考题——村民争水械斗,该怎么处理?

不同的地区,相似的原因,南北方农村水荒的根源如出一辙:基础设施不足,喝水看天脸色。

基层民众苦不堪言,工农业被拖后腿,主管部委自然成了最有压力的一环。当时水利部和“防总”(全国防汛抗旱总指挥部)为水荒焦头烂额,既要指挥基层调水抗旱保供应,又要应付各省前来告急求救的大员,仍然逃不过总理办公会上的严厉问责。

水利链条的各个环节,其实都在琢磨办法。从统一调度地表水,到启用应急、战备水源地;从用汽车运水,到就地勘探打机井。这一年的抗旱战役,全国花了92亿元,动用了198万辆汽车,光是汽油就用了64万吨,高峰期时,全国日投入抗旱劳力8640万人,16个中国人里,就有一个为水奔忙。

拼拼凑凑,总算把灾年度了过去。但无论是调水还是打井,都是情急之下的权宜之计,报喜的说法是“解决了当务之急”,明眼人都知道其实是治标不治本。据说在当年“防总”会议上,一位中央领导扔了句话:“救急当不了救穷,下次救不起来,我看你们怎么办?”

除了水量之外,水质的问题,也很让人揪心。中国的地质条件,造就了大面积的沉积区,广泛出产氟砷超标水、苦咸水和重金属水。新世纪的重工业化进程,又加重了氨氮、氯化物、碘化物、重金属(铅、锌、砷、汞、六价铬和镉)等的超标排放,很多地区表面看着不缺水,水质却有健康隐患,并不适合人畜饮用。

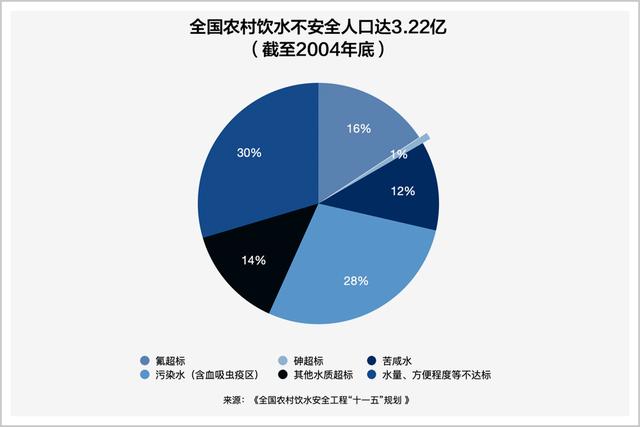

2004年底,中国农村有9.43亿人口,占全国总人口72.5%。其中饮水不安全的人口,超过3.2亿。如何保证超过这部分农村人口时刻有水喝、喝上放心水?这种事关国计民生的大事,显然不能只靠一两个部委机构解决。

和“桌上吵架,桌下踢脚”,一路争议不断的特高压论证不同,关于农村饮水安全的论证,却堂堂正正师出有名,一路高举高打。2005年3月5日的两会,温家宝总理在政府工作报告里直接点题——我们的奋斗目标是,让人民群众喝上干净的水、呼吸清新的空气。

七天后,中央召开人口资源环境座谈会,胡锦涛又定下基调:“要把切实保护好饮用水源,让群众喝上放心水作为首要任务。”

一年后,国家发展改革委员会、水利部、卫生部拿出了联合编制的方案。负责给这个方案做评审论证的,是曾经给南水北调、西气东输把过脉的中国国际工程咨询公司。

这就是著名的《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》,它没有悬念地获得了国务院的火速批复。于是,一个影响中国9亿人口的世纪工程,正式拉开了帷幕。

【02】

规划获批,只是万里长征第一步。早在规划编制前,参与的各部委就面临着一个问题:这项工程,应该由谁牵头。

解决农村饮水,既是德政工程,也是民心工程。但再大的宏旨,也无助于实操层面的事权。按理说,活一直是水利部在干,专业对口。日后落实到各省,也要水利部指挥调度、监督执行。由水利部挂帅,似无不妥。然而,这里面却藏着一个关键问题:资金。

伟大领袖讲过一句话,“手里没把米,鸡都叫不来。”无论是西气东输,还是三峡水利,越大的工程,越需要资金保障。农村饮水安全的问题,直到21世纪才开始大兴土木,原因并不是国家不重视,而是事权必然要求相应的财力支持,否则事情就办不成。

上世纪五六十年代,国家组织了一系列农田水利基本建设,最著名的当属河南红旗渠。这些“蓄、引、提”的灌溉工程,虽然解决了一些地方农民的饮水困难,落在全国却只是星星之火,无法燎原。不成气候的原因很简单,没有钱。

▲1965年4月5日,红旗渠主干渠通水,林县人齐聚分水闸庆祝 来源:国家人文历史

到了1980年,水利部在山西阳城县,召开了第一次农村人畜饮水座谈会。部委牵头,意味着饮水列入了政府工作议事日程。拿出来的措施却很有限——用以工代赈方式,再从小型农田水利补助经费抽一些资金,作为对各地区的支持。说到底,还是没有钱。

这种支持在财政口有个术语——撒胡椒面。掏钱的连抽带挤、分外艰难,做事的却春雨三两滴,无济于事。在中央和各省财政分灶吃饭的格局下,一旦中央财政困难,就只能靠地方各自为战。

在广东,1984年就启动了农村饮水系列工程。能如此早,离不开一个前提——财政有钱。复旦大学经济学院副教授兰小欢在其著作中指出,1988年,广东上缴中央财政14亿元,此后每年递增9%,剩下的收入归自己。但1988年广东预算收入108亿元,上缴的14亿元不过只占13%。第二年,省预算收入就猛增了27%,无论是增加的9%上缴比例,还是拨款建设农村饮水,负担都不在话下。

广东实力冠绝中国,其他省份却没有这份豪气,想要解决农村饮水,只能各想各的道。上海郊区的农村,沾的是城市扩容、管网延伸的光。集体经济发达的江苏,主要靠各村各乡自筹经费。有几个省靠着省委书记的威望,也凑出了财政专项资金。在甘肃,实施了“121雨水集流工程”;在贵州,实施了“渴望工程”;内蒙古自治区搞了“380饮水解困工程”。

在极度缺水的地区,农村人口的饮水保障,甚至要指望解放军。1990年,一位名叫李国安的干部,被北京军区任命为直属给水工程团团长,开启了“荒漠”中的找水岁月。

李国安的主要工作,是在内蒙、河北这些严重缺水地区勘探、挖掘水源。在上任头4个月里,他带病考察了4000多公里的边防水文地质情况,行程24800公里,随后在巴丹吉林、腾格里沙漠和边防线上打下了110眼井。

有个相当传奇的故事是,在内蒙古武川县坝顶子村,李国安站在大青山顶上,把拐棍往地上一戳,说,“定位就在这里。”六天后,这里果然打出了一眼日出水660吨的优质水井。

定位如此准确,自然基于李国安对隔水与含水岩层的判断,从“找水团长”升级到“荒漠水神”,靠的其实是专业积累和无私奉献。这支兵团的足迹,随后也遍布北疆、云贵川、山西、河北等缺水地区。但北京军区给水工程团本是野战给水部队,保障民众用水虽是情理之中,却不是本职工作。

这种状况,中央政府并不是不清楚。但事急从权,本就是行政治理的办法之一。农村群众饮水难,也顾不得谁是本职,谁是主管了。

事实上,从80年代开始,连中央都在依靠非主流途径解决农村饮水难题——1985年,全国爱卫会利用3.7亿美元的世界银行贷款,实施了“中国农村供水和环境卫生项目”。从1991年开始,水利部和联合国儿童基金会共同完成了三期农村饮水合作项目。从2002到2005年,英国国际发展署一直在为水利部提供农村供水的赠款。最紧要的时刻,连妇联都顶了上来——以“大地之爱·母亲水窖”为主题,组织专项慈善捐助活动。

因此,在“十一五规划”由谁牵头执行的问题上,水利部的同志虽有小抱怨,心里却很清楚一个体制内的隐情——发改委有“小国务院”之实,以它的权重,对于资金筹措、调度资源、约束实施都有不能言明的莫大好处。

【03】

“十一五规划”一获批,农村饮水的一揽子解决就成了硬指标。

在规划中有很重要的两条,一条是:力争在2015年以前,基本解决农村饮水安全问题。另一条是:解决农村饮水安全问题由地方政府负主要责任,中央给予指导和投资支持。

后一条简单讲,就是中央掏钱,地方办事。

税基的扩大、分税制改革的推进,中央直属国有资产的增值,都让中央财政预算收入在全国财政预算总收入的占比越来越高,换句话说,中央财政越来越强大,财政整体也越来越强大。

中央领导的重视、政策白纸黑字的压力,加上新世纪后日益强大的财政保障,扫清了农村饮水工程的主要障碍。在整个“十一五规划”的建设过程中,国家完成总投资1053亿元,中央财政承担了590亿元。

前财政部部长的刘仲藜讲过一句话,道出了真理——“财政是国家行政能力,是国家办事的能力,没有财力,无论普及义务教育还是救灾,都是空话。”

尽管中央政府有态度,财政有保障,“十一五”农村饮水安全工程的攻关难度,常人依然无法想象。

五年时间里,要解决1.6亿人、超过15万个行政村的饮水安全问题。在定义中,“饮水安全”概念包括了水质、水量、用水方便程度、供水保证率四项指标,低于任何一项,即意味着饮水“不安全”。

这些指标的达成,无论对于中央部委,还是作为执行者的各级政府来说,都是一道道难题。

在中央层面,必须起到“总司令 总裁判”的作用,既要统筹全局分配资源,又要制定目标,因地制宜提出清晰的阶段KPI。在地方政府层面,必须安排一批精兵,交付合格工程,不烂尾不浪费,否则一旦出问题,损害的又何止是利益。

工程攻坚,完成度和经济性都是关键。但中国幅员广阔,许多地区自然条件恶劣,水文上的各种极端情况,基本上担心什么来什么。

比如在内蒙古、吉林、黑龙江、青海、甘肃、新疆,这些地区不是地处高寒高海拔地带,就是偏远山区牧区,建设条件差,施工难度大,工程投资要高出预算一大截。而在贵州、广西等大石山区、喀斯特地貌区,山高坡陡,地表蓄不住水,只能兴建分散的水柜、水池,人均工程投资高出全国平均投资数倍。

在行政学中,如果一方想做的事,另一方既有意愿,也有能力做好,就叫作“激励相容”。本着这个原则,在饮水安全工程的实际操作中,大量的权力被下放给了各级政府,只有它们,才最清楚怎样花最少的钱,办最好的事。但如何监督和约束地方政府,其中奥秘,就是把农村饮水安全工程建设,列入省级政府政绩考核的重要指标。

从“十一五规划”开始,在各省都可以发现同样的标配:省级主管领导为组长,发展改革委、水利、卫生、财政、国土、环保、住房城乡建设、农业、林业等多部门参加的农村饮水安全工作领导小组。在市县一层,都采用了微缩版的配备。

从2006到2010年,作为解决民生问题的首要任务,中国农村饮水工程迎来了史上建设最高峰。

在地下水条件较好的东北区,建的大多是多村连片的规模化集中供水工程;在经济发达的华东区,特色方案是城乡统筹,城市管网延伸;在雨量充沛的中南区,蓄引提地表水源是工程核心;在条件最恶劣的西北区,则采用了“寻找稳定水源,以水源定工程”的灵活策略。

除了全国范围内一村一地的攻坚,华北地区的主政官员还听到了一个振奋的消息:正在实施的南水北调东、中两线工程,受水区主要为华北区的北京、天津、山东和河北等省市。

▲南水北调中线干渠河北省邯郸市磁县段 高分二号卫星影像(2018年4月16日)来源:中国高分观测

来自南水北调的“神助攻”,意味着巨大的利好——南水北调工程的调水,以及置换出的本地优质淡水,可以作为整个华北地区的永久供水水源,发展大规模的联片集中供水。

这种“打通任督二脉”的情况能够出现,其实要归功于另外一项精妙的世纪工程。在许多人的眼里,这些事涉全国的超级工程,似乎全是“团结一心,辛勤拼搏”的过程,以及“耗资巨大、科技攻关”的成果,那些发生在庙堂之上的顶层设计、力排众议的精彩谋划,却常常被隐没。

【04】

2010年12月,位于月坛南街38号的国家发改委,和位于白广路二条2号的水利部,各自告别了“十一五”收关年。

在过去的五年里,已经有22.1万处新建集中式供水工程出现在神州大地上,集中式供水人口受益比例由2005年底的40%提高到2010年底的58%。19万个行政村、2.1亿农村人口的饮水安全问题得到了解决。除此之外,还有66.1万处新建分散式供水工程,保障了超过一千万农村人口,自此不受缺水之虞。

“十一五”攻坚战的硝烟未散,“十二五”的内容规划,又踏上了征途。

2012年6月,《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》正式获得国务院批复,开篇写道:

“饮水安全事关亿万农民的切身利益,是农村群众最关心、最直接、最现实的利益问题,是加快社会主义新农村建设,和推进基本公共服务均等化的重要内容。”

如果对农村饮水安全工程做个总结,那就是“集中力量办大事”。

在新中国经济史上,这种模式解决过很多问题。它的成功,得力于三个必备要素:掌握大量资源并可以自主行动的地方政府,协调和控制能力强的中央政府,以及人力资本雄厚和组织完善的行政体系。

这三大要素,如同三大制度禀赋,源于我国特殊的历史,不是每个国家都有,却也带来了很多诸如“扭曲”和“资源错配”的批评。

但又一个十年过去后,据水利部最新数据,截至2021年底,全国共建成农村供水工程827万处,农村自来水普及率达到84%。距离2025年88%的目标,仅剩一步之遥。如今,这场攻坚战已进行到了第16个年份,它历经了三个五年计划,总投资达3000亿元,有5.5亿农村人口因此而受益。这却是连批评者都无法否认的。

2019年6月2日,湖北省宜昌市长阳县的悬崖村——龙池村终于接通了自来水,从此告别“天河水”“牛脚水”(当地方言,即雨水、发黄发臭的水),喝上了清冽的甘泉。一条“龙池飞线”,经过一年艰苦施工,从邻村溪谷水源引水,横跨天堑1480米,最终进入305户,使1012人受益。

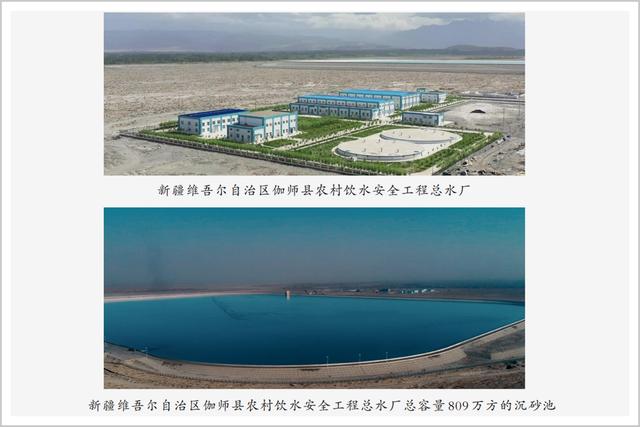

2020年5月,多年缺水的新疆伽师县下定决心,从冰川雪水汇集而成的盖孜河调水120公里,铺设管网1827公里,让全县47.35万居民喝上了“甜水”。

▲来源:《2020年农村水利水电工作年度报告》

2020年6月底,四川凉山州7个贫困县完成农村饮水安全工程尾工,如期实现44万饮水不安全人口全面清零,也为我国解决贫困人口饮水安全问题彻底画上了句号。

任何国家都不是一张白纸,可以随便涂抹美丽的图画。什么可以做,什么不可以做,其实并没有“放之四海而皆准”的理论。

在中国,“一条大河波浪宽”的信念,无数听指挥、能打仗,甘于扎根基层、勤劳实干的普通人,叠加上中国特有的三大制度禀赋,组成了行之有效的发展战略和政策,而这些广泛存在于各个领域的战略和政策,正是所谓“中国模式”的全部。

这个模式的出发点,大概也很朴素:让中国人活得好一点,比大多数宏伟愿景更宏伟。

【参考资料】

[1]《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》

[2]《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》

[3]《全国农村饮水安全工程“十三五”规划》

[4]《置身事内:中国政府与经济发展》兰小欢 上海人民出版社

[5]《国家重大工程档案·农林水利和生态卷》人民交通出版社

——END——

欢迎关注【华商韬略】,识风云人物,读韬略传奇。

版权所有,禁止私自转载!

部分图片来源于网络

如涉及侵权,请联系删除

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com