民国的县志(一本古旧县志中)

如果再不把旧时代的结婚程序,严密地叙述一下,恐怕连见识过的人,都要忘记了。这个属于民俗,旧书库还是有必要写一写。

本篇的内容,以运河名城临清为样本,呈现一段民国间的婚嫁民俗图景。民国是一个新旧交替的时代,人们生活方式上显得比较宽容。老人们维护旧俗,青年们追求时尚,社会生态有一种巨大、难得的历史张力。当然有代际的冲突,但多姿多态是一种主流。

那时候,无论官方还是民间,主调子还是革故鼎新。

临清县志封面

一个完整的旧式婚嫁程序样本

古代结婚,男方迎娶女方,多在夜间进行,所以才叫“婚”。

在程序上,男方先要征求女方同意,然后送上生辰草帖。女方再行商议,然后择日交换正式婚书。随同婚书,可以有聘礼,多是果品、首饰之类,不用贵重的财货,否则引以为耻。这被视为一种古意良俗。

由男方选定婚期,以婚柬通知亲友,称为上头帖。正式举行婚礼之前,男方需准备衣物饰品,还有大公鸡一只,送到女家,称为催妆。暗示对方要准备嫁妆。女方准备的嫁妆,俗称赔送。“赔送”这两个字,让女方父亲听起来多么伤心,倒是生动贴切得很。

婚期当天,男方盛装,乘马或乘轿,前往迎娶。当时,鼓乐在前,旗伞拥后,并由两位陪客相随。这两位陪客,一是表示对女方的尊重,二是给新郎做个伴、壮个胆、处理各种突发事件,兼做向导和礼仪导引。

你看,所谓礼俗,不仅仅是礼仪,更是历代迎娶案例中积累下来的实际经验。

男方被两名陪客引导至女方家门,行求亲之礼。女家则邀请女婿进门,登堂设宴,做出款待的姿态。期间,陪客代表男方,发表致辞,当然都是大家熟知的场面话,走走过场。

女方也有执事之人,负责先送女婿出门。女方上轿,盖着大家熟知的红盖头。男轿在前引导,女轿在后跟随。女方有多人送亲,携带宴席用品,这些人叫送饭客。“送饭客”是个雅称,民间俗称“送饭的”。送饭的有大人、有小孩。大人负责陪同新娘,小孩子负责携带食品。

本人家乡距临清不远,民俗相近。“送饭的”的这个活儿,我小时候好像也干过。回程的时候,男家会回赠另外一些食品,让送饭的小孩带回来。一般来说,回家路上,作伴的小孩子们就商量着,把压回的食品,“嘎巴嘎巴”给消灭光了。所以,小时候觉得“送饭”是个大肥差。

男方迎娶女方的同时,男方此前送去催妆的大公鸡,也利用这段宝贵的时间,趁机迎娶了一只母鸡,与新郎新娘一同还家。俗称“长命鸡”。

待迎娶队伍到门,男方家中已摆好供桌,陈设升斗、纺车等物,暗示女方进门之后,该干啥干啥了。这也太直白了这。

女方花轿到达之后,桌前会铺好红布,由喜娘两人,扶新娘下轿,此时往往“锣鼓喧天,声乐齐鸣”,自然也是“人山人海”了。

礼仪上,女在东,男在西,北向叩拜,就是著名的“拜堂”之礼。拜堂之后,才能揭去新娘的红盖头。据过去的老人讲,经常是,这个时候,男女双方才第一次见面。有的夫妻一生恩爱,有的夫妻激战到老,说不定都是“揭盖头”那一瞬间确定了的。

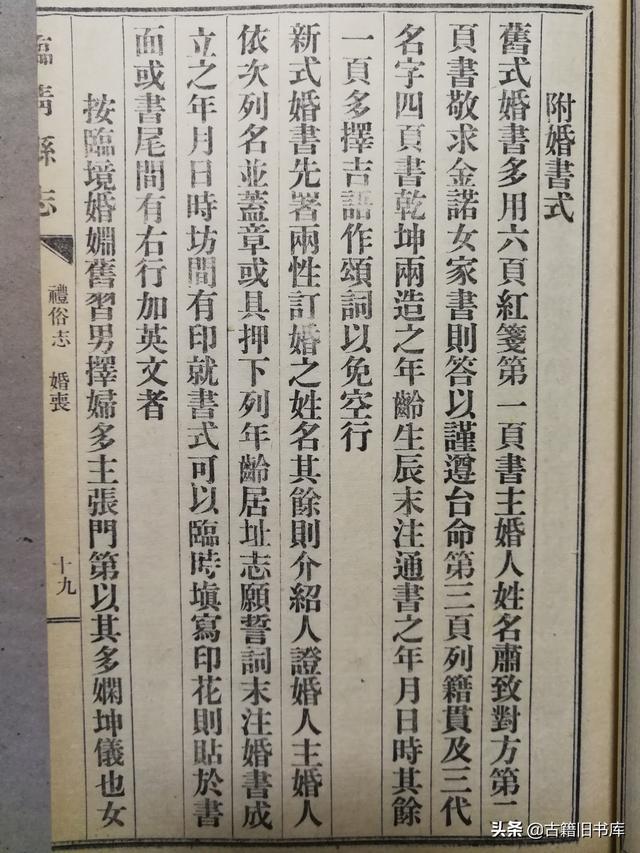

交换婚书的习俗

想一想,金莲确实有难处啊。古代做女人实在是太惨了!

男的不高兴了还可以休妻,女的几乎没有翻盘机会。要命的是,全国上下、从皇帝老儿到隔壁老王,都是对女人的贞洁刚烈盛赞有加,广建贞节牌坊,大兴旌表,搞得女人们把个人名誉当成了千古大业。

古代地方志书当中,有一个内容板块,叫做“列女篇”,专门褒扬各种连名字都没有的各种女人,这氏那氏的,或贞或烈,一个名字就是一生凄惨。这些贞烈女性,虽然没有名字,但是比起“艺文篇”所列举的各种酸腐文人,数量上要多得多。可恨的是,有很多无耻文人和官员,还专门写文章、写奏折盛赞女人殉节。在当时,这是一种官员的政绩,说明治下的民风忠贞,甚合上意。皇帝收到这种例行的奏折,会积极回应。发现了守节的年头比较长的,比如都守了六十多年了,皇帝会满意地给予题词,这种题词会成为贞节牌坊上的四个大字,也成为本族、本地、本官的荣耀。

其实也不能怪这些帮凶。不是这些人坏。坏的是规矩和环境。(插播结束。)

贞节牌坊害死人

揭盖头之后,扶新娘入洞房,与新郎并坐,交杯共饮,称为“合卺”。卺是一种什么东西呢?卺,音紧,就是一种葫芦,剖开成为的两个瓢。两人结婚时,每人拿一个瓢,共饮,寓意着两半合到了一起,所以叫“合卺”。

然后,亲友们可以入室参观,闹洞房是也。就不用解释了。

结婚礼仪之后,女方还要回娘家。叫做“回门”。有些地方是第二天回门。再过一天,男方拜谒岳父母,接女方同归,叫做“接三天”。

接回之后,新娘拜谒男方祖庙。这种仪式意味着,女方正式成为男方的家人,已经获得祖宗们的认可了。同时,新娘还要偏拜亲戚族人,称为“上拜”。被拜的长辈,需要回报红包,叫作“拜礼”。然后,男女就开始正式地过日子了。

这是规范的一套传统程序。各地有所变通。到了民国期间,礼仪已经从简,也有当日就拜庙、不回门的。这些礼仪的一部分,直到今天,民间仍有延续。

一个完整的新式结婚程序样本

民国期间,新式婚姻日盛。订婚之前,双方先通情愫,相互同意,才能订婚。进步总算是来了。

双方的主婚人,一般就是家长。证婚人由适当的亲友担任。

结婚时,或在男方家中,或借助公共场所,设结婚礼堂。当然,事先要发请柬,告知亲友时间地点事宜。

结婚现场,演奏音乐,司仪引导男女双方入席,行互拜礼,交换信物。婚书上,相关人等均署名盖章。然后,司仪介绍证婚人、主婚人、来宾人等。新郎新娘依次行鞠躬礼。礼毕,奏乐。然后主婚人致训词。证婚人介绍来宾,来宾适当祝词。新郎新娘致答词。家属致谢词。然后,结婚吉礼告成,奏乐毕会。

然而,毕竟是新旧交替的的时代。

新习已有,旧习犹存。尤其男女年龄,往往差距很大,女大男小者比比皆是,“放诞者贻羞帷簿,贞淑者饮痛半生”。

那时候,时间很慢,一生只够掉一个坑。

——好在,那个时代已经过去了。

——现在,你要是想掉,坑倒是不缺的。

(注:本篇参考文献《临清县志》,此志民国二十三年(1934)书稿修成,次年付梓。)

阅读古籍,关注历史,崇尚有用

这里是旧书库

再一篇见——

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com