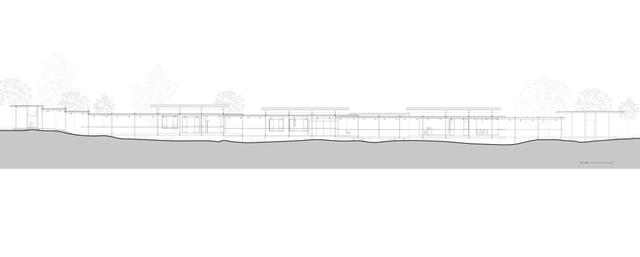

独特风格建筑的轮廓(与地景对话装置)

风景是艺术家永恒的话题。从意大利建筑师卡洛·斯卡帕(Carlo Scarpa)曾说过的那句名言“我想用我的建筑剪裁出一片天空之蓝”(Volevo ritagliare l’azzurro del Cielo.),到大地艺术家克里斯托(Christo and Jeanne-Claude)的一系列用大地艺术与风景建立对话的作品,艺术家面对地景时的想象力是无穷的。当一件作品离开高密度的都市环境进入自然,如何营造它与地景的关系,是一个相当吸引但又棘手的难题。

装置是一种现代艺术的发明。当现代艺术与现代建筑结合得越来越紧密时,先锋建筑师往往也使用装置作为介入空间实践的媒介。另一方面,装置潜在的可移动性也令它具备了比传统意义的建筑物更为灵活的设计模式。青年建筑师郭廖辉目前处于独立实践刚展开的阶段,他在成立事务所后的第一年里完成的几件装置与建筑作品都与山水和风景有关。它们从几个不同的维度尝试回答建筑学的核心思维如何与地景对话。

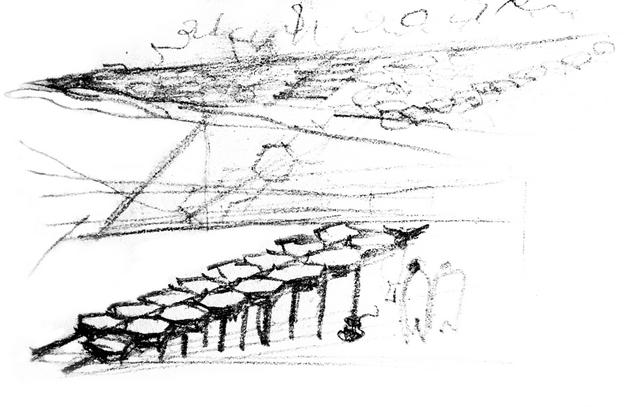

2020年下半年,郭廖辉应OCAT上海馆“空间的规训”展览的邀请,以一件装置参展。策展人提出的命题是需要参展人以童年回忆为出发点,出生于荆楚之地的郭廖辉联想到了与当地百姓生活息息相关的长江大堤。在宜昌一段,每年长江的丰水期与枯水期之间形成的巨大水位差带来了一种日常的奇观,即枯水期能供人散步的堤岸在丰水期将完全被淹没。

“空间的规训”展览现场。

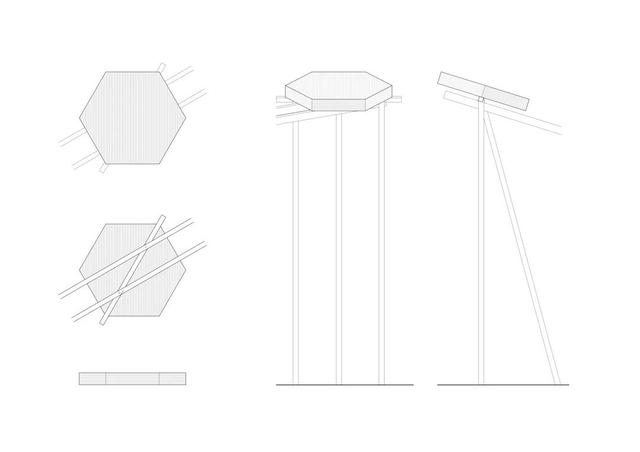

现代堤岸的修筑其实以一种工程的思维来考虑构件的尺度与人及地景的关系。建筑师从小对堤岸的记忆是人走在上面时双脚的感觉,同时他发现江边铺设的都是六角形的地砖。用六角形来拼图案,特别适合略显凹凸的地形,能比较好地达到满铺的效果。六角形元素被提取出来作为装置的原型,为表达堤岸的斜面,在六角形地砖底下用纤细的木杆件将其支撑为一列往上抬升的斜线。

六角形地砖下纤细的木杆件。

该装置占据了整个展厅里的一处线性空间,地砖整齐相接,形成一道斜向序列。铺地向来都是被人踩到脚下的,但是这一次,这个装置的陌生化(defamiliarization)手法赋予了这件作品特别的含义。即便建筑元素比起抽象艺术元素终究更为直白,但这一列斜向地砖却甚少让观者立马意识到这是来自长江边的铺地。而且实际上,这些地砖是以混凝土预制块模拟了江边铺地,并非直接将地砖运过来使用。

“空间的规训”展览现场,六角形的混凝土预制模块模拟堤岸的铺地,并在下方用木杆件撑起逐一抬升。从正面看,六角形构成的整齐序列提示了这可能是有别于一般装置的建筑构成;从背面看,细长的木构件恍如细腿,让人不禁联想到了郭廖辉曾经跟随学习并实习过的建筑大师彼得·卒姆托(Peter Zumthor)曾在挪威海边建造的女巫审判案受害者纪念馆(Steilneset Memorial)。木头温暖的材质,以及在两个坐标轴体系里相互交接,令整件装置作品显示出一种朴素的精致(austere elegance)。

滑动查看“江边漫步”图纸。

这种朴素的精致是建筑师郭廖辉作品身上流淌着的欧罗巴血液。在瑞士门德里西奥学院求学以及在欧洲遍地旅行的经历让他习得了如何有节制地来表现精致。现代瑞士建筑无疑是以精准度和精致在世界上首屈一指的建筑门派,而对这种精致的追求首先表达在材料和建造上。虽然处于正式开业的最早期,郭廖辉仍在目前有限的小型项目里不断探究如何通过材料和建造来表达精致,其实木头对他而言是很重要的材料。他在卒姆托事务所实习时曾见证了与卒姆托本人做配合的木匠是如何雕琢木工的,因此在回国后开业的项目里,木头也成为了他力图做出作品性的一种选择。

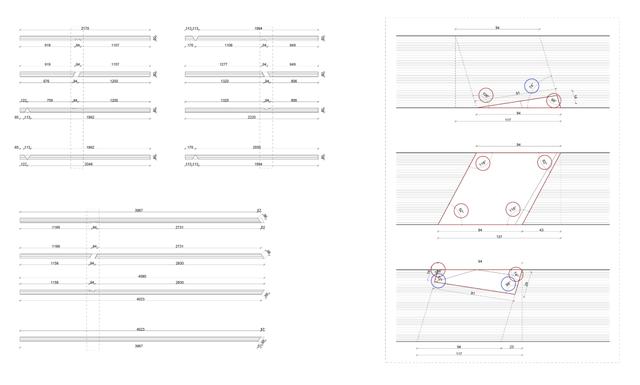

同年底,在广西阳朔糖舍,建筑师获得委托要建造一处轻质的火塘。在桂北的村子里旅行时,郭廖辉看到了侗寨的鼓楼及其中央的火塘,还有侗族人家在民居中烤火以及烟熏肉类的场景,这些旅行记忆激发了他创作“入木火塘”的灵感。严格意义来讲,“入木火塘”也是一件装置,还不能算是一件建筑作品。但建筑师完全是以一种对待建筑节点和构造做法的态度来推进设计的。入木火塘的木构交接方式比前一个被命名为“江边漫步”的装置更为复杂。入木火塘的平面投影为正方形,依靠木杆件、布幔、拉索三种构件即可组装完成。

装置“入木火塘”与阳朔山水格局的地景构成了对话。

装置一共有三层,每一层都依靠四根木杆件搭成,颇有一种现代简化版的原始棚屋(primitive hut)的味道,同时又以其木杆件之间绷紧的深色布幔模拟了西南民居的批檐形态而让人自然联想到鼓楼造型。火盆被悬吊起来,不接触地面,一方面它为整座火塘提供了作为阻尼器的结构作用,另一方面它顶上的拉索一旦绷紧之后,会反过来令底下的木杆件咬合得更加紧密。通过从造型到细部的多处尝试,“入木火塘”与阳朔山水格局的地景构成了对话。

“入木火塘”仅靠杆件、布幔、拉索三种构件组装而成。

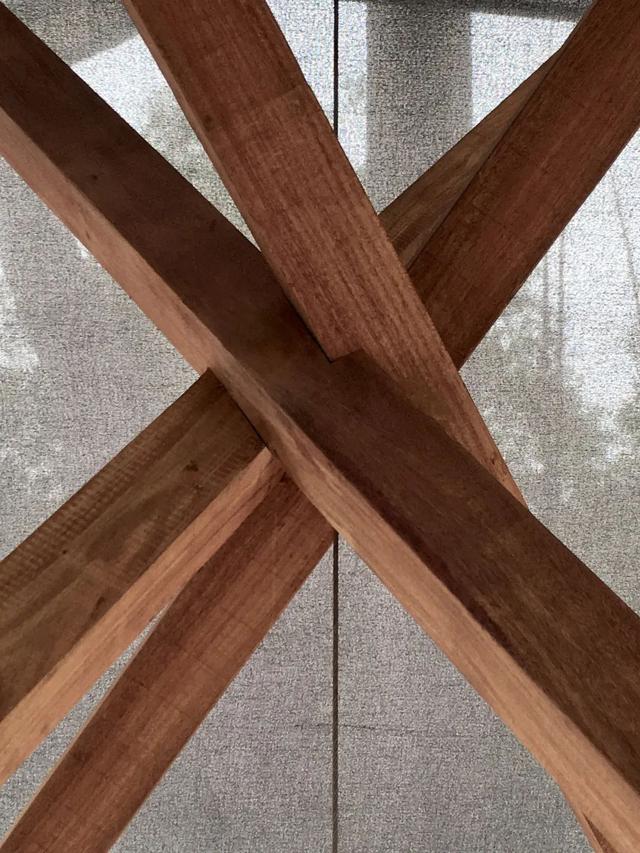

从结构角度来看,这件装置作品颇有创新。木构件的结构选型为互承式结构(reciprocal structure),四根木杆件通过精确的开榫而拼接在一起。如何对木材构件进行三维切割是决定了这件装置作品在艺术性、经济性、快速建造之间取得平衡的关键。

“入木火塘”中的火盆悬吊在中间而不接触地面,与阳朔山水格局的地景构成了对话。郭廖辉控制木构件节点开槽的方式其实是一种在有限的条件之下进行参数化的建模和施工图转换。在这些项目的实施过程中,都是由建筑师团队直接对接木匠,不涉及工厂里的机床加工。由于这件装置作品使用互承式结构,其节点在四根相接的木杆件上是一致的,而且在上下三层的杆件上都可以通用。如此一来为建筑师的工作带来很大便利。

搭建过程中,对木杆件的开槽和拼接。

虽然木榫的开槽面是斜的,给工匠带来了一些不同于常规节点的操作难度,但由于建筑师以单一节点控制所有开榫,整个建造过程的成本与耗时也就得到了控制。从这个项目开始,郭廖辉的实践开始跟自然与地景产生了更多的联系,而他的作品也开始逐步走向构架与建筑。

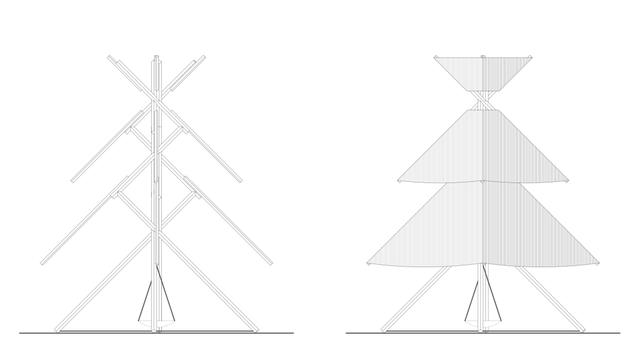

滑动查看“入木火塘”图纸。

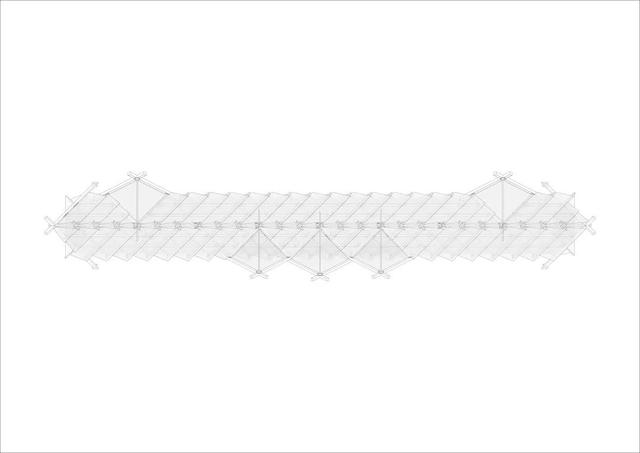

2021年,在昆明滇池畔的一次建造实验里,装置的规模扩大为一个已经可以容纳人体在内部行走的体量,同时建筑师面对的是滇池及周边山脉更为开阔的地景。假如说“入木火塘”的纵向收分的体量更能契合阳朔一带的喀斯特地貌,那么,湖畔平亭(roof pavilion)则以横向展开的体量回应了滇池与远山。

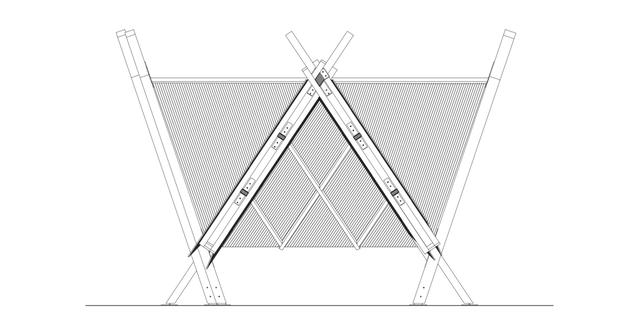

湖畔平亭(roof pavilion)以横向展开的体量回应滇池与远山。木头依旧是这个项目的结构选材,建筑师将其排列成连续的韵律。通过引入60度线,正三角形单元成为了控制整座建筑的基本模度。除了位于两端和中间的开口,这座作为展廊的建筑通体在木杆件外侧钉了阳光板为覆层,在阳光照耀之下仿佛一只白色蝴蝶。

阳光板覆层下的湖畔平亭在光照下呈现出精致的光泽。

除了“湖畔平亭”轻盈的外观造型之外,其精确的木构件节点加工以及与阳光板、钢片的连接处的设计,都让这座作品在细节上增色不少。

上图:湖畔平亭剖面图。

下图:游人可进入平亭内部行走与休憩,并透过刚好留出的菱形窗洞向外眺望。

炎热之时,游人可以进入平亭内部行走与休憩,并透过刚好留出的菱形窗洞向外眺望。三角状的室内空间与阳光板形成了人通过视野欣赏地景的独特方式。

滑动查看“湖畔平亭”图纸。

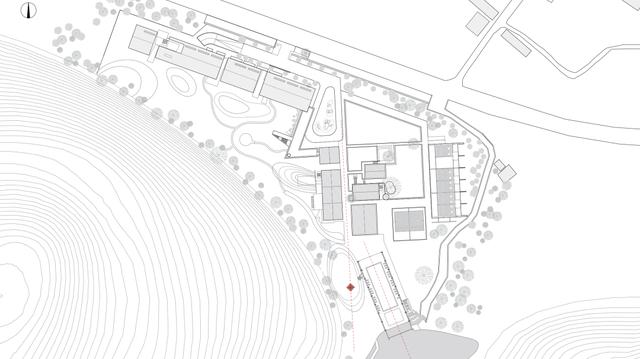

假如说湖畔平亭依旧有些像是一件尺度近似建筑的构架作品,那么,同期完成的桂海生活体验馆那肯定是一件真正的建筑作品了。场地位于桂林郊区,在喀斯特地貌隆起的奇山之间,该建筑一道洁白的横向体量以一条有力的水平线对地景做出了别有意思的回应。这条水平线并非羁直,而是微微顺应了地形的缓坡,并且以极其纤细的竖向支杆轻轻托起了游廊部分的屋顶。

桂海生活体验馆以一条有力的水平线对地景做出回应。

在游廊内行走能体验到它形态的摆动与接合,而纤细的杆件又让人联想起德国建筑师埃贡·艾尔曼(Egon Eiermann)与塞珀·鲁夫(Sep Ruf)共同设计的1958年布鲁塞尔博览会上的德国馆。同样是立面上极为纤细的竖向杆件,它令整座建筑的精致程度得以提升。而建筑自身的钢结构主体与游廊之间微妙的交接关系,赋予了人在当中走动时轻松欣赏两侧地景的自由。

滑动查看“桂海生活体验馆”图纸。

这些作品从最小尺度的室内装置开始,在各种机缘巧合之下,一步步扩大为立于地景之中的构架及建筑。青年建筑师郭廖辉目前的实践就像他当年在瑞士提契诺与格劳宾登山区里师长前辈们的实践那样,追求一件小作品自身朴素的精致的同时,将作品纳入到地景尺度进行考虑。这些作品深刻带有了他留学瑞士的烙印,没有夸张的造型,没有喧嚣的词汇,只有强调建构感觉的节点设计和力求简化的材料选型。或许在不久的将来,这些直面地景的装置和构架,会演进为更复杂的地景建筑。

上图:桂海生活体验馆剖面图。

中、下图:在游廊内行走时,可轻松欣赏周围的自然景观。

本次卷宗邀请到同济大学建筑与城市规划学院助理教授江嘉玮与郭廖辉展开对谈,分享其工作方法与学习经历带来的影响,探讨设计背后的思考。

江嘉玮

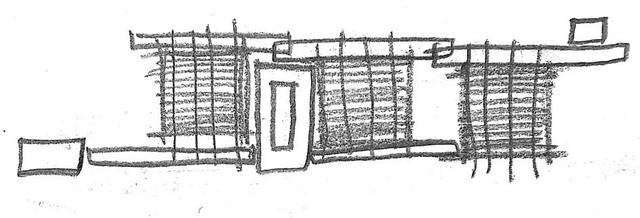

请郭老师给我们介绍一下您目前做设计的工作模式,比如草图、草模、电脑模型、1:1的mock-up,您都有哪些设计常用工具?我从两个角度来看待这一问题。一种是“指向可能性”的工具,在设计的初期我仍然在使用比较传统的工具——草图和草模,这样的工具具备一种开放性,使我往往不会看到答案而是看到可能性。通过这些工具可以探索设计的策略、气质、逻辑和形式。另一种是“指向精确性”的工具,它可能是电脑模型、技术图纸甚至是1 : 1的mock-up。这个过程往往会更关注到功能、尺度、建造、材料、细节,也可以更有针对性地对不确定的问题进行尝试,寻找平衡各种条件的答案。这两种工具的界限是模糊的,在设计过程中一定会交织和反复。在有条件的项目里,我们会比较强调一以贯之的工作模型。

郭廖辉

江嘉玮

我观察到您目前建成的三四个小作品都处于某种具体的自然环境里。您结合经历,谈谈自然景观与人造构筑物的关系应该是怎样的?在瑞士求学期间,了解到提契诺派建筑师高度参与了提挈诺州的快速路的路线和隧道出入口等基础设施的设计,这拓宽了我对于建筑或者构筑物存在于自然景观中的认知。建筑形式和姿态对于地形、风景的反馈,成为进入提契诺学派理性而有力的建筑的路径之一。提契诺学派建筑师奥雷里欧·加尔费梯在贝林佐纳设计的公共游泳池就具备这种力量。

郭廖辉

Aurelio Galfetti设计的贝林佐纳公共泳池

在进入卒姆托工作室之前,仍然更多关注他作品中的建构、材料、氛围的讨论。参与到第一视角看待设计之后,景观和文脉在设计中的位置更加清晰了。即使是尺度极小的教堂,也能够反馈大尺度的地景并且点亮风景。克劳斯兄弟田野教堂(Bruder Klaus Field Chapel)在剖面上梳理出了作为背景的树林、坡向村落的田野和低处的村落的关系,精确地放置了教堂。

左图:克劳斯兄弟田野教堂

右图:圣本笃教堂

圣本笃教堂(Saint Benedict Chapel)的两条轴线提示了建筑和景观的关系:主体几何的东西向轴线反应了抽象的自然,区分了教堂受光面与背光面,在教堂几何的帮助下材料得以演绎阳光。入口的轴线揭示了具体的风景,连接圣像指向山谷,让人想起入职初期卒姆托带领我们在恩加丁山谷登山时他对山谷纵深的眺望。这些经历加强和唤醒了对人造建筑与自然景观关系的思考。从设计的策略、空间到建造,这些优秀的先例都值得反复琢磨和学习。

在OCAT上海馆的“空间的规训”展览中,十几位建筑师对家乡的空间进行重现。我并没有选择一个建筑空间,而是跟随直觉从景观尺度对这个命题进行了解读。借此机会回望了大约二十年的被动体验和观察,在这个过程中我对人和景观、城市和景观关系的认知已经在积累了。在长江这样与我密切相关的文化和地理尺度面前,自然的能级是高于城市的,并且影响人们生活的方方面面。

江边漫步模型

在实践初期我们接触到了一些尺度丰富的项目大部分都处在自然环境之中。这也提供了重新审视某一个具体风景的机会。我们在建筑设计的各个层面寻找机会,使建筑能够揭示人们视而不见的景观,这个景观不仅仅是具体的自然风景,也包括长期积累而形成的人文景观。

江嘉玮

您在瑞士门德里西奥学院学习过建筑学,您认为您目前实践中的哪些地方受到了门校的影响?一是对建筑学的整体认知,在门校的学习的确补充了一些缺项。比较完善的教育能让学生们对建筑学形成一个整体的认知,这包括了建筑学的各个方面以及如何互相作用。二是认识到一种朴素有力的质量,在一部分教授的课题上,我们很多时候会强调将不同设计条件联合起来形成一个简单但又回应了很多问题的形式,从而导向一种理性而紧致的质量。这似乎在瑞士的建筑教学中比较普及。它培养了一种审视设计操作的机制。如果它没有让学生在设计方法和设计语言上变得更加教条,就能让学生在坚固的基础上寻找自己的路径。三是工作方式的影响,在门校的求学经历以及在欧洲的实践中,通过有连续性的训练,我逐渐获得了一种有效的工作方式。这种工作方式正在实践过程中根据具体的条件进行调整和进步。

郭廖辉

江嘉玮

您的作品目前呈现出很明显地表现结构的倾向,比如使用纤细的杆件、强调节点的精确交接并表现之。您是怎么考虑的?这会成为日后您进一步实践时的首要选择吗?我支持“建造是建筑学的最终形式”的理念。因此会在意将结构和空间、材料和构造的关系纳入到建筑的表达。我认为建筑需要体现出建筑师的智慧,因此会强调建筑设计中各种层面的编织和整合。基于这两点,杆件、节点的精确性在杆件语言的建筑设计中一定非常重要。

目前项目的自然环境和地区传统建筑有着明显的木构基因,形成了构件化的潜台词。根据项目的条件,有时候是比较临时的,也导致更倾向于以构架的形式出现。或许在更深层面上作为东方文化语境中建筑师有着对木构的天然感情和构架形式的敏感度。因此意大利建筑师Franco Albini在帕尔马设计的建筑立面对木构的演绎让我印象深刻。

对我而言建筑的形式和语言并不是一个预先设定的内容,而是设计的结果。所以我们愿意像经历一个完整的旅途一样去从头思考每一个项目,在设计没有成型之前形式是未知的,而希望每一个建筑最终都能获得一个得体的形式。

郭廖辉

江嘉玮

若建筑以装饰来凸显其特征,纯粹追求视觉的愉悦或者某些文化的意义,却并非真实的表现结构,您对此是怎样考虑的?您能够接受建筑使用装饰吗?结构的真实对我来说不是绝对不可动摇的,结构作为建筑表达一部分,可以更偏向于和体验者的交流的信息传达。我所观察到的对建构的演绎而形成的有“结构感”的一些建筑都很有意思。在我们的项目中,也会考虑在结构真实表达的基础上的“二次演绎”,这种操作可以协调很多设计问题,比如对尺度、体验、表情的控制。他们也不必要是纯粹的装饰,也可能有其他因素来支持其合理性,而它带来的富于变化的质量会为设计增彩,甚至能加强核心的理念。在重视结构、重视设计逻辑的前提下,或许服务于整体设计的装饰有可能帮助建筑师走得更远。

郭廖辉

江嘉玮

您与拾柴小组曾经研究过意大利现代建筑师

Luigi Caccia Dominioni、Ignazio Gardella、Franco Albini等人,那么您从学生时代到开业之后的建筑设计里究竟受到了这些意大利建筑师哪方面的影响?在12年夏天,通过去好友Logan Amont家里看书,这样一批建筑师进入了我的视野。我在门校学习期间也通过对建筑师作品的学习和踏访加深了了解。拾柴的研究是一个大家把积累已久的兴趣转化成行动的工作。我比较大的收获是深度阅读方案的经验。研究者背景带来了研究的视角,文献收集、背景挖掘的工作得以将设计放在一个立体语境中还原,也会对所处的设计条件有一定的认识。同时作为一个多背景联合的集体工作,各种观察和讨论也丰富了所有人的观察角度。

郭廖辉

江嘉玮

能否和我们分享您在欧洲旅行时最打动您的建筑作品,并简要讲讲为什么?

我逐渐发现最打动我的建筑和空间都是非建筑师的。那些景观中的城市和基础设施往往令人感动。人们对景观的不断改造(rework)成为了新的建造的基础,在设计的时候我们需要保持这样的耐心和敏感度去继承和转译。如果一定要有一个大写的建筑作品,那可能是由荷兰的修道士建筑师Hans van der Laan加建设计的St. Benedict's Abbey。除了plastic number的比例系统,在其他设计方面,我们很难认为这位建筑师在设计上有多么技艺精湛。这也不断引发我们去思考我们所做的一切与技艺相关的表达和演绎的背后是否还有什么?

郭廖辉

St Benedict’s Abbey, Vaals

撰文、采访:江嘉玮

编辑:Kim、Ruihan

编排:穆越彪

摄影:朱清言,李银银,王海懿,吴清山,部分图片来自网络

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com