香港回归时普通香港人怎么看待(香港回归25年香港市民)

1997年7月1日,经历了百年沧桑的香港回到祖国的怀抱,中国政府开始对香港恢复行使主权。

弹指一挥间。香港已回归祖国25周年。25年来,香港不断融入祖国发展大局,以粤港澳大湾区建设被确立为重大国家战略为标志,香港正谱写“背靠祖国,面向世界”的新篇章。而在瞬息万变的时代变迁中,25年来始终不变的是“一国两制”的承诺,始终不变的是祖国的支持。

回归祖国25年来,香港与内地守望相助、携手并进,家国情怀在一代又一代香港人之间传递。“我和我的祖国,一刻也不能分割……”这首在内地广为传唱的歌曲,如今时常会在香港街头响起,成为越来越多香港人熟悉的旋律。

●柴家辉香港的归宿在祖国

1997年7月1日香港政权交接仪式上,中国人民解放军三军仪仗队负责升起国旗,香港警队负责升起区旗。身高一米八五、身材挺拔的警察柴家辉入选升旗手。

回归前的升旗训练,老柴至今难忘。“之前没听过《义勇军进行曲》,我找来磁带一遍一遍听。我的普通话不好,就在心里默默地跟着唱。47秒,是那次升旗时奏唱国歌的长度。”

老柴说,6月30日傍晚,驻港英军在添马舰军营举行降旗式,他亲手降下了旧香港的旗子,英国国旗也同时落下。“降旗那一刻,阴云密布的天空开始雷雨交加。这是撤退的仪式。”

米字旗落下,五星红旗将要升起。回到警察总部,柴家辉和同事们聚在一起,扯下帽子上的旧警徽,把紫荆花新警徽用力按了上去。“旧警徽上是英国人占领香港的图案,被殖民的时代要结束了。”他说,那一夜大家聚在一起,像一次开心的聚会!

7月1日零时,国歌响起。会展中心大厅旗杆下的柴家辉身体挺得笔直。“前进!前进!前进!进!”“国旗和区旗飘扬起来那一刻,我一下子‘燃’起来了。终于找到自己的根了!”回忆起这些瞬间,这个大块头男人的声音有些颤抖,口罩上方的眼眶湿润了。

香港回归祖国后,每年回归纪念日和国庆节,大街小巷都会挂满国旗,国歌也成为香港人熟悉的旋律。“‘一国两制’让香港一天天变得更好,香港人不再是二等公民,有了底气,就对生活有了盼头。”过去这些年,老柴常携家人去内地旅游。他说,每一次都有寻根的感觉,香港的归宿在祖国。

●王志勇:在工作中体验香港的变化

“25年来,香港的变化很大,与内地的联系更紧密了。对我而言,工作时普通话说得多了,也去了很多内地城市旅游,了解内地越来越多了。”今年是香港回归祖国25周年,香港市民王志勇说。

王志勇是一名资讯科技(IT)行业从业员,1997年入行,从销售岗位做起,经过努力拼搏25年,如今已成为管理者,并在工作中体验香港的变化。

回想起刚投身工作时,他说:“我并非读IT出身,当时寄出十几份简历,只得一份获得面试机会,最后幸运地应聘成功,3年后便升职为‘小组长’。”不过他并未停止进修的步伐,而是借助业余时间报读新的资讯技术课程,充实自己。

“近年来,许多中资企业到香港来开设分公司,我们在工作上从以前多使用英文,变成多说普通话了。我很庆幸自己曾学习普通话,能够和大中华区的客户交流做生意。”谈起了香港营商环境的变化时他说:“香港IT行业以前比较国际化,如今内地对香港的支持也越来越多了,这对香港来说是很好的变化。”

创新及科技是粤港澳大湾区建设的重要一环,王志勇认为,香港是大湾区的一部分,与内地城市各有不同的优势,“例如你有技术,我有一个场地,可以互补”。他建议,香港的IT从业员应该多了解大湾区的发展进程,相信未来在大湾区可以获得很大的发展空间。

和许多勤劳的香港人一样,王志勇依靠着工作上的努力,改善了一家人的生活水平。2010年,他们从原来的小房子搬到小区里另一套较大的房子。近年来,他们也经常到内地去看看,包括北京、上海等大城市,“我们去旅游、品尝美食,未来也会多去几个地方”。

他说:“如今我拥有自己的家庭和朋友,觉得很幸福,尽管工作上有压力,但付出努力后就能获得你想要的,而面对困难时,只要记住‘办法总比困难多’。”

●罗佳伟:建设香港,建设国家

“方舱医院建设,感觉就是神奇。”在中建香港做土木工程师的罗佳伟说起参加方舱医院建设的经历,脸上带着自豪。

“一两天就有很大变化,”他比划着,“一开始(这里)是树木杂草丛生,两三天就全消失了,再两三天就是混凝土覆盖,再然后就是摆满货柜仓,安装空调……一所方舱医院两三个星期就全盖好了。”

神奇的背后是建设者的忘我奉献。“我看到的所有人,无论是经理、工程师、工人,大家都拼命干。早上看到他们,晚上又看到他们……”罗佳伟发自内心地感慨,“挺震撼的。”

学土木工程的罗佳伟经常利用假期去内地旅行,“探寻老祖宗留下的建筑瑰宝”。他忘不了见到拉萨布达拉宫时受到的震撼:“高海拔,又没有现代建筑机械,那么雄伟的工程是怎么建设的?”

罗佳伟现在正参加香港机场天际走廊建设项目。该项目主桥长200米、宽80米,净空超过高度28米,落成后将成为全球机场禁区内最长的行人天桥。

这个项目建设难度大,而最大的挑战是工程现场有各种限制,不能影响机场运作。建设方采用了众多新技术,大跨度钢结构主桥组件要在场外预拼、分段海运,在到达现场后再进行整体顶升安装。

“天桥是拼装起来的。”罗佳伟为能参加这一高难度项目而兴奋、自豪,他憧憬着将来能参加更多项目,“建设香港,建设国家”。

●陈乐昕:让世界感受香港魅力

“我最喜欢香港的夜景,真的很美。”陈乐昕从事酒店行业,工作的酒店毗邻维多利亚港,每天晚上从落地大玻璃窗望出去,映入眼帘的便是维多利亚港璀璨繁华的夜景。

陈乐昕在工作中经常接触来自世界各地的客人。“许多客人会主动与我攀谈,分享他们去了香港的哪些地方、吃了哪些美食。”她说。

传统老店、各国美食、摩天大楼、美丽的山径和小岛……在陈乐昕眼里,香港多元文化交融、传统与现代交织,充满活力,是一块宝地。“我会热心地向客人们介绍香港的种种魅力,希望给他们的旅程留下难忘的回忆。”

“每当听到他们由衷地赞叹香港,并希望以后再来,我都从心底里觉得自豪。”陈乐昕自信地笑着说,希望尽自己之力为香港多作贡献,让世界感触到香港的魅力。

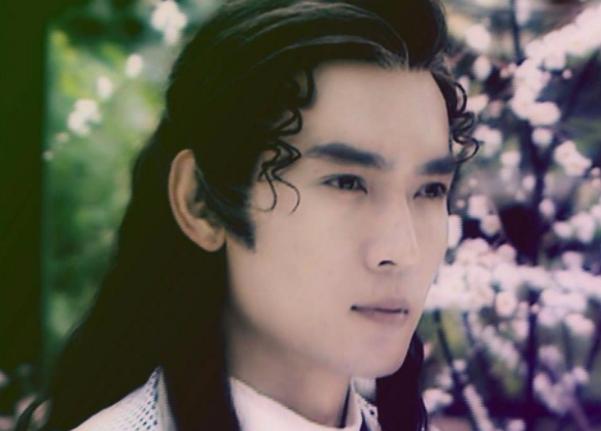

●刘德华:香港人的家国情怀越来越深

在香港,“刘德华”这个名字已无需添加更多定语,但如果非要贴上一个标签的话,“我可以认认真真地和大家说,我是中国人”,刘德华说。

上世纪60年代,刘德华在香港大埔农村出生。在回归前,他始终有一种关于身份的焦虑。直到香港回归祖国提上日程。刘德华记得:“那个时候大家都非常兴奋,虽然还有一点点彷徨,因为没有人经历过。”而他属于有信心的那一群人。

1982年,刘德华第一次到海南拍戏。三个多月下来,“没有什么不同,感觉非常亲切”。

1997年4月,单曲《中国人》发行。为了拍这首歌的MV,刘德华登上了长城。中式白衫,红旗漫舞,他站在烽火台上唱:五千年的风和雨啊,藏了多少梦。

“我嘴巴在唱,眼睛在看,真的会想到几千年来我们中国人的苦难。”他说,当时“用尽了自己最深的那口气”。

从狮子山下到长城之上,刘德华第一次真正感受到,可以用香港人的身份,跟大家说自己是中国人。

香港回归后,他选择留下。在之后的25年里,他成为人们口中的“获奖专业户”“劳模”和“常青树”。

“我年轻时,香港每一年的艺术节都是重要的时间,很早就要开始找票,因为我们需要看到世界。”谈及艺术,他语气坚定——在香港建设中外文化艺术交流中心的过程中,自己绝对会是其中的重要一员。

这种坚定,与他对香港和国家的信心系出同源。

“我在各种不同的地方都说,对香港前途充满信心。”刘德华说,不止如此,“25年来,香港人的家国情怀也越来越深”。他相信,中国人只会越来越团结。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com