释迦牟尼对弟子的看法(我和堂兄不和的原因是什么)

对佛家历史稍微有点了解的朋友都知道,释迦牟尼在菩提树下证悟成佛之后,随后便开始到处讲法宣扬自己的思想,但这个过程是非常艰辛的。

在最开始的一段时间里,愿意相信并跟随释迦牟尼的人并不多,最开始甚至只是一个“五人教团”,就是说只有五个人组成的队伍,但后来却发展成世界三大宗教之一,这里面的曲折确实是难以言表的。

在说到佛家壮大的功勋时,人们总是想到迦叶、阿难这十大弟子,其实,我们还不能忽视一个人的存在,那就是提婆达多。

释迦牟尼俗家的名字叫悉达多,那么,大家从提婆达多这个名字是不是想到了什么?不错,他和释迦牟尼关系匪浅——是他俗家的堂兄。再说的具体点,提婆达多是阿难的亲哥哥。

释迦牟尼成佛后回到了故乡迦毗罗卫国,净饭王下令五百释迦族人出家跟随他,这里面就有提婆达多。

阿难可以说是释迦牟尼最忠诚的拥护者,那么,提婆达多是否也一样呢?

在佛义里,提婆达多可没阿难那么光辉的形象,他总是以一种坏人的面孔出现的,甚至到了万恶不赦的地步。

可在现实中的提婆达多却并非完全彻底的坏蛋,相反,他出家后很长一段时间里,在民众中还很有威望和才干。

同时,用现代人的眼光看,提婆达多还是一个大胆的改革派。也视图释迦牟尼一样,在佛教里推广自己的思想教义,同样有自己制定的规矩和条款,还拥有不少的追随者。

如果释迦牟尼成佛之后,一开始就能得到提婆达多的支持或者帮助,退一万步说只要不反对,那么是不是更有利于佛教的发扬壮大呢?

可理想是很丰富的,现实却那么残酷,提婆达多和释迦牟尼最后还是反目成仇,甚至到了水火不容的地步。

尽管在佛经里,提婆达多是罪恶的代表,但他和释迦牟尼的争执,绝对应该和私人恩怨无关。即使后来有人说,提婆达多曾试图谋杀释迦牟尼,但我们更加可以推测出,他们堂兄弟之间,主要存在的就是方向和路线的争执。

提婆达多曾创下“五法”,更推崇苦修,虽然也承认释迦牟尼提出的“因果”,但提婆达多更认为,苦修才能帮人减少业报。

而释迦牟尼则更提倡自然,凡事讲究顺应自然,刻意的苦修反而阻碍一个人的进步,这就是佛家所说的“着相”。

其实,释迦牟尼离开王宫后到证悟成佛之前,自己就曾亲自践行了六年的苦修,正是在这个漫长的苦修过程中,让释迦牟尼充分领悟到苦修给人带来的形神俱疲,从而不能让大多数人坚持修行,这本身就是一种不恰当的修行方式。

再从弘扬与普及的角度说,提婆达多的教义,门槛很高,需要一个人有更高的智慧与更大的毅力,而释迦牟尼正是看准了问题的症结所在,主动提出了方便法门。

在提婆达多提出的教义里,有一条是很多人绝对难以做到的,那就是“不吃盐、不吃供养”。

不吃供养就是只能自食其力,这倒还好说,但不吃盐是什么概念?用现代科学的眼光来看,这是很不健康的饮食方式嘛,机体缺钠必将导致严重的水钠代谢紊乱。在那个物质匮乏的年代,几个人能够做到?

而释迦牟尼正是对提婆达多的教义深恶痛绝,并更加深入完善了更多的方便法门,比如他其实并不要求吃素,这也不但更符合营养卫生观点,也更容易为俗家人所接受。

提婆达多和释迦牟尼最大的冲突,就是认为人的一生就是单纯的一生,不存在什么前世来生之说。而释迦牟尼却认为,一个人的生命是无限的循环,过去世、今生和来世,三者之间的因果业报生生不息,也更有说服力说服人们去恶向善。

因此,提婆达多的教义被佛家认为是异端邪说,后来甚至成了邪魔外道的代表,两个俗家兄弟最后因为大义而反目,也是很令人唏嘘不已的。

需要注意的是,提婆达多的弟子们也汲取了教训,后来逐渐改进自己的教义,比如也接受了释迦牟尼的轮回学说,但最终还是要独立与最基础的六道之外。

让提婆达多真正不为佛家所接受的,还是他对释迦牟尼的一个教义提出质疑,那就是戒律的制定规则。

释迦牟尼认为,佛家教义只有佛陀才有资格制定,任何其他人即使已经证悟的圣人,也不能对佛律进行任何形式的“增删改”。

而提婆达多偏要在释迦牟的佛义上加入自己的五法,这显然就是大不敬的背叛,如果放任下去,可能有损佛陀的地位,于是便被佛家弟子视为反目了。

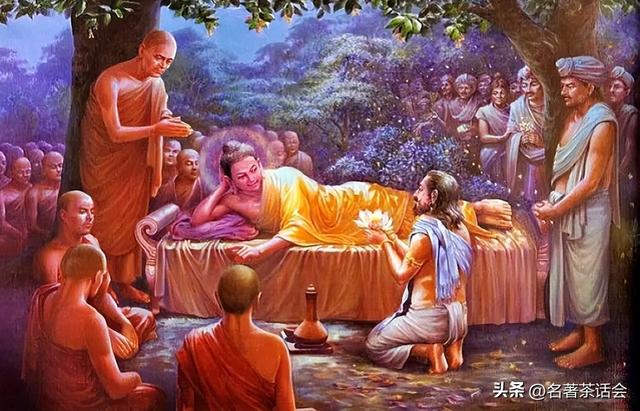

在佛家故事里,提婆达多后来很多次为难释迦牟尼,而释迦牟尼总是大度地宽恕了他,而提婆达多最后沦落为“破僧”,为佛家所不容而堕入阿鼻地狱。

但不知道从什么时候开始,也不知道什么原因,在后来的一些佛家故事里,提婆达多突然又以辟支佛的身份出现。

因此,昔日的俗家堂兄弟,因为教义的观点不同而成为水火不容的仇敌,他们之间的恩怨对错,世人也难以明白。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com