高更的素描作品(法国后印象主义美术-保罗)

19世纪法国美术

法国印象主义、新印象主义、后印象主义美术

保罗·高更(Paul Gauguin,1848—1903)是法国后印象派画家、雕塑家、陶艺家及版画家。最初是位业余画家,1873 年高更开始绘画,并收藏印象派画家作品。他拥有毕沙罗(Pissarro)、马内(Manet)、雷诺瓦(Renoir)、莫内(Monet)、希斯里(Sisley)及塞尚(Cezanne)等人的作品。

1876 年,高更有一幅作品入选巴黎沙龙;次年他作了第一件雕塑作品。渐渐地,高更越来越专注于艺术创作,他参加了最后四届印象派画展。高更的早期绘画,带有实验性,也很拘谨,令人联想起在巴比松画派(Barbizon School)影响下毕沙罗的作品。

1880 年代早期,高更将笔触放松、变宽 ,赋予画面颤动的韵律特质,色彩略见后来发展的迹象,但仍很拘谨。他把颜色做块面处理,自由地加重色泽的明亮感:例如以鲜亮的蓝色画阴影,以红色画屋顶,而使之自背景中突出。高更似乎总是向往远方,留恋那些具有异国情调的地方。这种情感,最终在他的一种救世的信念中具体化了。也许所有同时代的艺术家的情感,都要求抛弃现代文明以及古典文化的阻碍,回到更简单、更基本的原始生活方式中去。高更以极大的热情真诚地描绘了土著民族及其生活。作品用线条和强烈的色块组成,具有浓厚的主观色彩和装饰效果。高更的艺术对现代绘画影响极大,他被称为"象征派的创始人"。

1883年他抛弃银行经理人的职务,专门从事绘画创作。他曾先后在法国布列塔尼阿望桥村和阿尔进行艺术创作活动。1891年,他到南太平洋法国殖民地塔希提岛居住,从土著人的生活和文化中汲取营养。1895年以后,因健康原因和经济支持中断,精神受到刺激,自杀未遂。1901年高更迁居到马贵斯群岛中的多米尼各岛,1903年在该岛病故,高更的艺术活动反映了当时欧洲艺术回归原始、追求表现生命本源、追求野犷、奇异的倾向,在许多方面与文学中的象征主义思潮是一致的。他被人们称作是法国绘画中象征主义的首领。高更吸收了东方绘画、黑人雕刻、中世纪宗教艺术和民间版画的一些手法,创造了一种有内在力量的装饰性画风。代表作有《死者的灵魂》、《我们从哪里来?我们是什么?我们往哪里去?》。他在塔希提岛写的日记题为《芳草的土地》(诺阿,诺阿),反映了他的艺术观。

高更早期作品追求形式的简化和色彩的装饰效果,但还没有摆脱印象派的手法。后来多次到法国布列塔尼的古老村庄进行创作,对当地的风土人情、民间版画及东方绘画的风格感到兴趣,逐渐放弃原来的写实画法。由于厌倦城市生活,向往仍处于原始部落生活的风习和艺术,高更不顾一切,远涉重洋到南太平洋上的一个岛上去生活和画画,直到去世。

高更在现代艺术中的重要意义,在于他对于绘画本质的信念,他把绘画的本质看成是某种独立于自然之外的东西,当成记忆中的一种“综合”经验,而不是印象主义者所认为的那种直接的知觉经验。他不断地运用绘画和音乐的共性,把色彩的和谐、色彩和线条当成抽象表现的形式。比起大多数同辈艺术家来,他的探索在很大程度上受到东方的、古典前以及原始艺术的影响。我们在他身上,发现了现代原始主义的根源,发现他向往获得一种表达方式,以抛弃西方传统的习惯势力,回到史前人类和野人的真理中去,从而达到真理。

1888年《布列塔尼的猪倌/养猪人》这幅画里用的是勾黑边的色彩平涂。这些平涂面是彼此对立的,为的是不依靠中间调子而表现出空间感。有些色彩画得很随便,不能反映现实:林子是紫色、橙黄和红色,山是紫褐色,石头是粉蓝色,房子是白色和蓝色,猪是黄色,放猪的孩子穿的是蓝色和紫色的衣服。总之,这幅画的整体在形和色上是统一的。它的独立自主性已经达到这种程度,即为了创造一个具有独立生命——艺术生命的客体,艺术家的视觉就会不符合现实的视觉,就要从后者中抽象出来。某些次要的细节还很像印象派,不过画面总的风格已是另外一种,即建立在新理论的基础上;高更将把这种风格发展下去,并且至死不渝。

他称这种风格为“釉彩派”和“综合法”。确实,这里一片片颜色是像景泰蓝那样平面分布的。这是走向平铺形象而不要像塞尚那样表现空间与体积的相互关系,避免写实的刻画而集中注意力于艺术对象的第一步。

《布列塔尼的猪倌》

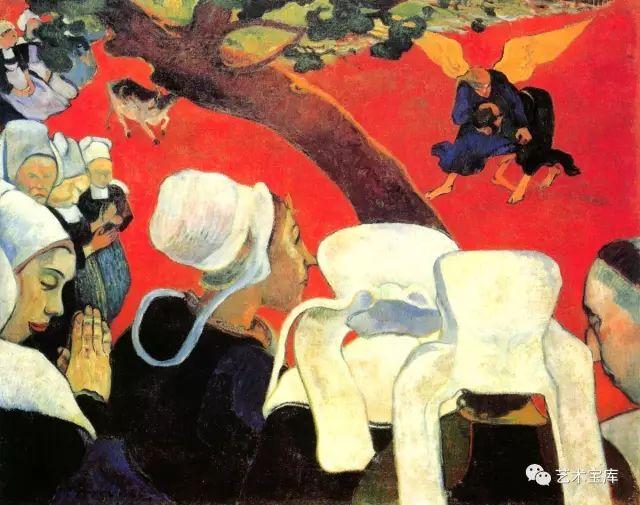

在一幅表现马提尼岛的风景里,那强烈的色彩已经超出了描绘性色彩的正常体现的范围,热带岛屿对他的吸引是显而易见的。他于1889年返回阿望桥时,画的《布道后的幻象/讲道以后的幻景/雅各与天使搏斗》这幅画体现了这种态度。画中一群布列塔尼农妇在听完布道之后,眼前出现了《圣经》中“雅各与天使摔跤”的幻象。实际上,高更是要借这种宗教传说与现实生活的结合,来表现他自己的幻想。高更以一根斜伸的树干将画面分为两部分。农妇们的形象被画在左下方;她们戴着白色宽帽,在黑色衣裙衬托下,显得尤为夺目。画家有意夸张了前、后景人物在透视关系上的大小比例,使前排人物占据大半个画面,而与后景的形象形成强烈反差。画的右上方,则描绘的是农妇们所产生的幻觉:带翅膀的天使与雅各扭在一起,显得难分难解。画中所有形象都被大块的红色背景所衬托,既可代表田野,也可代表天空。画中强烈的色彩,都是非自然主义的,完全是由画家的主观感情所决定,充分显示了高更的综合主义画风。

这是一幅惊人的作品,由红、蓝、黑和白色组合而成的一幅图案。弯曲起伏的线条,产生了拜占廷镶嵌画似的效果,表现了布雷顿农民的宗教幻想。这是综合主义新信念的文献,它影响了纳比派和野兽派这样比较年轻的派别思想。也许他最大的独创,就是在主角们进行搏斗的占优势的红色色场中对于色彩的任意使用。这幅画是第一个完整的色彩声明,把色彩本身当成表现目的而不是对自然界的某种描写。就此而论,他标志了西方艺术史中的一个伟大的解放运动。而且,就绘画手段的抽象表现而言,高更把空间压缩到使背景中占优势的红色夺目、跳跃,超出了前景中几个紧靠着的农民的头。

《布道后的幻象》1889年

《黄色的基督》以其平铺的块面、浓重的色彩、大胆的轮廓线以及简约的造型,反映出高更“综合主义”绘画的风格特点。整个画面被前景的人物、十字架的垂直立柱以及顶端的水平横木所支撑。田野、天空及十字架的道道条状的形,与妇女及树木图像圆转起伏的曲线,产生鲜明对比;那平直延展的形,与圆曲封闭的形,形成强烈的对照。所有物象都统一于一种明快而简约的图形中。色彩虽然华丽,却显示出布列顿景色的天然质朴;妇女的形象虽显得优雅,然而其庄稼人的气质却仍是一目了然。

画中,色彩统一的平面和围绕图象线条,体现出高更对于纯朴、简化意味的刻意追求,这与印象主义画风形成鲜明对比。此画反映出画家对于所绘对象的细致观察:农妇的服饰样式十分精确,画面的光是布列塔尼地方特有的冷光,田野中透出绿色、赫色及黄色的和谐。此外,那个十字架也是参照着阿旺桥附近教堂里的一件着色的基督受难木雕像所绘。然而,画家在这里已超越自然主义的观察,而追求情感的表现。他在其日记中写道:“印象主义者一味地研究色彩,而没有自由可言,……他们只关注眼睛,而对思想的神秘核心,则漠不关心,从而落到了只是科学推理的境地。”而对“思想的神秘核心”的表达,恰是高更的目标所在。虽然他根本不是一个农民,但他却要以他的画,传达他在布列顿的人们身上所发现的“具有浓厚乡土气息及迷信色彩的淳朴与天真”。因而,他以简化的构图,使空间平面化,同时,使轮廊线变得粗重,并加强色彩的浓度,其目的,是要让画面不再仅仅是一个客观的观察者所作的记录,而是一种对朴实、虔诚的宗教信仰的直接的视觉象征。

《黄色的基督》1889年

在《美丽的恩琪拉》一画中,我们看到了另一种情调。这是一个美妇的肖像。画家在这个肖像上完全是按照色彩结构的要求确切地修酌着她的形——脸、手、衣服。玫瑰色、绿色和淡蓝色借助形象本身和背景上的蓝色和红色衬托出来;菩萨偶像上的金黄色和橙黄色使这些色彩显得更加多样。因此,这里的形是服从面的,这就可以使观者更好地欣赏那些纯色的区域。但是,画家虽然颇感兴趣于这个肖像本身,他却并不仅限于画一个一般的肖像;为了赋予肖像以一种超自然现象的色彩,他把肖像安置在一个虚幻的圆圈里;他在画的左侧,安上一尊模糊不清的佛像,暗示肖像本身所给人的印象也与这个偶像一样,同时也显示了画家对东方神秘主义的尊崇。这一切都没有任何理性的价值,但是,甚至是在许多年过后的今天,艺术家的这一幻想仍然以其色彩的力量,以及如果可以这样说的话,以其对神秘事物的活龙活现的造型表现而使观者迷惑。马拉美说高更的这句话颇可用于这幅画:“令人惊奇的是,这么多的奥妙竞能容纳在这么鲜明的形式之中。”

《美丽的恩琪拉》1889年

1891年,高更创作的肖像画《塔希提的年轻姑娘/你何时结婚?》是一幅真正的杰作。他喜爱塔希提妇女的那种粗野但却健康而强烈的美,他喜欢她们的天真、直率的性格,他欣赏她们肌肤上的炙热而又丰富的色调。他太为他的模特儿所陶醉了,以致他无法为了他的综合法而牺牲模特儿。因此,他以综合的手法描绘对象,但决不搞综合。形象上没有丝毫抽象因素,每一根线条,每一个调子都充满着赞美和喜悦。高更那种绝望的、悲哀的调子,在这幅画上已全然消失。他在远离文明、远离首府巴比埃城的森林之中,重新获得了平静、人性和快乐。随着欢乐,他重又找到了准确的明暗对比调子和安稳的、而不是像从前那样狂乱的色彩和谐。褐黄色的皮肤、蓝黑色的头发、青紫色的衣服(稍被几块玫瑰色和白色所间隔),展现在上半部为橙黄色,下半部为红色,散布着一些绿树叶的明亮的背景前面。甚至某些结构上、比例上、体积和光的表现上的缺陷,也竟成了一种难能可贵的东西,因为它们反映了表现手法的新鲜和生动,反映了艺术家创作的无拘无束。高更往后也创作了一些像这样美的作品,但比这更好的作品却从此未能再见。

《塔希提的年轻姑娘》

《塔希提少女/海滩上的大溪地女人》1891年:描绘的是这个岛上劳动妇女生活的一个场景。画面中心两个坐在海边沙滩上的塔希提女人形象,给人以一种平衡、庄严感。为了突出这种特定的风土人情,高更采用的是近于古埃及壁画的平涂手法,故意显露单线平涂的稚拙结构形式。画上的两个人物极富东方色彩的趣味。大面积平涂色块的装饰画法,使土著人民在强烈的阳光下晒成的棕赭色皮肤,与鲜艳的裙子构成了鲜明的色彩对比。高更把这里的热带原始园林简化,然而强化了气氛。这幅画上的异国情调,浓郁的自然景物,没有透视感,没有色彩的层次,充满着主观的装饰味道。

《塔希提少女》

高更认为《游魂》一画是他的优秀作品之一。这幅画的基础也是一个直接的生活经历。高更有一次离开自己的森林小屋到巴比埃城去,直到夜深才回来。“一动也不动的、赤裸裸的泰古拉俯身直卧在床上,她用恐惧而睁大的眼睛直瞪着我,好像认不出我似的……泰古拉的恐惧也感染了我。我觉得她那一对凝神的眼睛里仿佛放射着一道磷光。过去,我从没有见到过她这样美的样子;她的美从来没有这样动人过。”被单的黄色在这里把紫色的背景和橙黄色的人体以及蓝色的床罩连接起来。在我们眼前产生的,是一种突如其来的、充满着光彩的和谐,它使人感到仿佛就是那种被毛利部落的人们看作是游魂磷光在闪烁。遗憾的是,由于高更遵循了象征主义的原则,在画中引人了幽灵的形象。这个形象在这里非常不协调。它只能削弱色彩表现力所造成的效果。“这幅画的诞生史是给那些总要弄清一切为什么和因为什么的人而写下的。其实,这不过是一幅海边裸女习作。”这幅画上的裸体本身是很现实的,因此画中越少自然主义、越少离奇,她也才越比那些象征性、装饰性因素更鲜明突出,高更在为了他的象征主义而牺牲了真正的主题之后,终于产生了一种批判的意识,理解到归根结底对他个人(而不是对别人)来说,最重要的恰恰是一幅笼罩在迷信恐惧的光环里的裸体习作。

《游魂》

高更所发展的塔希提绘画,在造型空间探索上并没有什么必然的一致性。艺术家的想象中充满了多种不同的概念,有视觉的和象征的,每种概念都有最适于它的造型的表达方式。因此,《敬神节/上帝日/塔西提岛组画》在某些方面便成了传统的风景画,是在深度明显地缩短中构成的。画中的人物,表明了使他入迷的从古埃及到当代波利尼西亚的各种非西方的影响。那个“神”是艺术家想象的产物。他很注重主题的神秘性和当地人对神的虔诚,但他全神贯注的是曲线线条组成的红色、蓝色和黄色形状产生的神秘感受。那种线条爬满了画面。

《敬神节》1894年

《两位塔希提妇女》1899年:则又是一番情景,它是赞美感官之美的简短赞美诗。在从黄色到各种深浅不同的绿色的色彩结构中,现出两位妇女的轮廓,象低浮雕一样出现在背景上。虽说是线造型,但人物头部和手臂却是以微妙的明暗变化来表现的。在这幅作品中,煞费苦心杜撰的神话已踪影全无,艺术家的造型结构理论,服从于表现主题的极端快乐,虽然色彩的和谐和从前的作品一样可爱,绘画的空间和从前一样封闭而有限制,然而这个有立体感的人物浮雕般的投影,与古典浮雕的新古典神态,拉上了关系。

《两位塔希提妇女》

高更在巴黎时就反对印象派那种"纯客观主义"。他强调绘画应抒发自己的感受,让主观感觉控制画面。西方评论家称他的画法为"景泰蓝主义"——大胆的单线平涂色,黑线勾边。自从19世纪末西方出现了摄影术后,绘画上要求革新的呼声更为强烈,对法国古典主义那种细腻的油画描绘方法,几乎一致表示唾弃。画家们要求在画面上寻找新的艺术语言。他们认为,画面上的物象不应与实际对象完全相似。凡以线条、色彩和体块组成的形象,应有画家自己的情感形态。一句话,要表现"主观化了的客观"。这一幅《塔希提妇女》就具有上述这种单纯的"原始之美"的特点。在这里,透视远近法没有了,色彩是经过整理和简略了的,人物也缺乏立体感,但这一切所构成的色调是令人兴奋的。它的装饰性带来了一种粗犷的部落生活气息。海岛上的浓郁色彩和土人们的纯朴劳动生活与性格,确实给高更的画面带来了特殊的风采。

高更在大洋洲度过的这段时间里(1891~1893年和1895~1901年在塔希提岛;1901~1903年在多米尼克岛),是他的创作的最成熟和最重要时期。这个时期他专心致志地画塔希提人,画她们的生活风俗和宗教仪式。他在这个岛上找到了能够最充分地表现波利尼西亚地方的色彩,找到了不同于欧洲人形象的毛利人的状貌。这里的黄色、红色、雪青色、绿色,搭配得那样明亮、清晰,就连太阳本身,有时也与其他地方不同。半裸的毛利人的金黄色身体,以及他们身上风格化的装饰,使他如醉似痴。高更娶了一个毛利少女作妻子。他从妻子的同胞中得知许多当地的神话故事和宗教习俗。这些都在他的作品中得到反映。他把虚构和象征的造型放入画里。用平涂的单纯色彩加以渲染,加强了绘画的神秘性和奇异性因素。他还想出一些包含许多意思的名称,用作绘画的标题,让人从图画中寻找它潜在的含义。这些色泽鲜明,题目费解而形象又颇具原始野性的明快作品,与其说是把这个奇异世界的生活具体化,不如说是在体现波利尼西亚这块殖民地民族的人性。

1898年,高更创作的《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》用梦幻的形式把读者引入似真非真的时空延续之中,就是这方面的典型之作。据他自己说,这是他以最大热情完成的哲理性作品。因为在此以前,他在贫病交迫中心情十分沮丧。他无法摆脱贫困,不得不求助于罪恶的巴黎对他的艺术的肯定,他为此而愤世嫉俗,决定自杀。他曾跑到深山里吃下毒药,企图死后以自己的尸体饲兽,以求彻底的解脱,但被人发现救起。尔后,他又突然产生强烈的创作欲。他说:"我打算在我死前画一幅宏伟的作品,我空前狂热,日以继夜地工作了一个月。"他想把自己梦幻中的一切画成一幅画。当他梦醒时,他觉得面对画幅"看到"了他所要画的整个构思:“我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?”这句话就成了这幅画的标题。

《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》

这里的一幅《我们朝拜玛利亚/伊阿·奥格娜·玛利亚》1891就是他在创作《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》一画前的构思性作品。那些在野外采摘水果的塔希提妇女,常在那里举行神秘的祈神活动。这幅画的构图实际上是一种宗教意境与现实的综合。左边的肩负孩子的母亲,穿着很鲜艳的红色塔帕裙,类似一幅实地写生的肖像画,右侧中景几个在祈神的半裸妇女,是来自爪哇寺院的带状浮雕。在阳光的照射下呈现出一种原始的神性。背景的色彩是那样斑驳绚丽,一切都没有透视感,色彩、形体都是平面的和富有装饰性的。它不存在太深奥的含义,也不值得观赏者去费神推敲。说它神秘,就在于收入画中的形象是一种综合的暗示。

《我们朝拜玛利亚》

1896年,高更又完成了一幅《芳香的土地/美好的日子》,构图与他的另一幅《手捧芒果的女人》差不多。热带植物的变形描绘,一群穿衣裳和半裸着上身相间隔的女人形象伫立在一片果林中间,还有几个蹲在地上吃着果子的小孩。这里的形象更趋于平面化,也没有精确的比例关系,表达了画家对生活的偶然臆想,一种渴望了解和深究这种土著人生活的臆想。所以这两幅画从构图到形象,都富有装饰性趣味。高更对塔希提岛上的奇异风光进行了综合的再创造。

《芳香的土地》

《手捧芒果的女人》1892

《大溪地风光》1897年

艺术宝库带您进入艺术的神圣殿堂,领略艺术的美,生活的美!艺术宝库是美术爱好者的福地,古今中外艺术的集大成者,美术资料丰富全面,供艺术家们学习研究的交流平台。有需要请联系微信:glailp-

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com