几个虫子科普知识的动画(虫制作与某个街角的故事)

作者:马小褂/Anitama 封面来源:1962 《某个街角的故事》

手塚治虫和东映关于《西游记》的合作并不是一帆风顺的,相反,双方在沟通的过程中产生了许多矛盾,致使手塚在《西游记》制作结束后考虑建立自己的动画工作室。

手塚之前并没有过参与创作动画片的经历,但自幼憧憬迪斯尼的动画电影,曾经把《小鹿斑比》看了数十遍之多。依靠原作者身份,手塚自告奋勇绘制了《西游记》全片的故事板,却被东映告知无法直接使用,遭到大量修改。手塚对此颇为不满,认为自己的原创被东映方搞得乱七八糟。

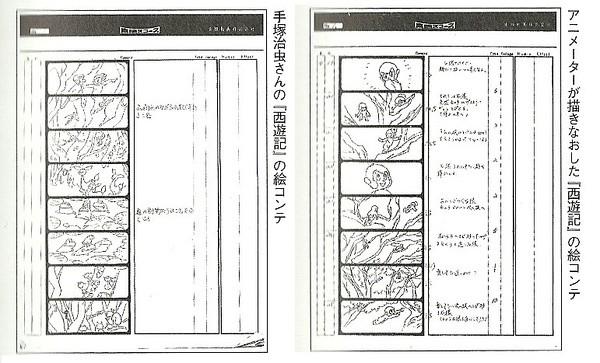

左:手塚治虫的故事版整理后的分镜;右:东映动画师修改后的分镜

上图可以看到,手塚的分镜中没有填写台词、镜头移动、时长等关键信息,只有寥寥几句描述而已。手塚可以说是将分镜当成漫画在画,这样的分镜无法让东映动画师清晰地了解每个镜头的意图,后续作画自然也就无法进行,被东映方修改是无法避免的。

另一个矛盾点则是在剧本结构方面。东映动画师们将手塚的剧本称之为“超级市场式”,而东映自身的风格则为“串团子式”。“串团子式”好比一根木签上串着的日式团子,意为主角展开旅途后遇到各种各样不同的人物和遭遇,但依靠主角自身的成长变化或者主线剧情串在一起;“超级市场式”则好比一个人逛超市,边走边看时情不自禁的就将各种东西放进了购物车,意为每个点子都很新奇,但彼此之间没什么联系,甚至可以说有些点子是多余的。

手塚天马行空的想象力是《西游记》中的亮点:开场时天庭中的神仙穿着希腊神话中的服饰,二郎神与孙悟空比七十二变的戏变出了恐龙,牛魔王和孙悟空的打斗居然变成了西班牙斗牛,如此等等不一而足。任何一点单拿出来看都是绝佳的点子,但这种“超级市场式”的创意也造成了剧本整体上的不连贯感。

1960年《西游记》中手塚治虫千奇百怪的创意

东映的“串团子式”还有另一个特点,即按照传统的“起承转合”式来推进剧情。主人公在路途上遭遇的各种事件,都是朝着剧情结局推动而准备的伏线,随着故事深入,气氛逐渐被炒热,而高潮必定是一场豪华的大场面,最后主人公回归幸福的生活。东映认为只有这样,抱着期望而来的儿童观众才能得到最大的满足。这是所有通俗动画电影的王道,无论是迪斯尼《睡美人》中的王子战恶龙后与公主幸福的生活在一起,还是东映《少年猿飞佐助》中佐助战胜夜叉姬与姐姐团聚,都是类似的结构。但手塚并不在意这些,在他原本的剧本中,高潮过于短暂,而孙悟空在回到花果山后发现女友燐燐已经离世的剧情更是成为和东映方面的最大冲突。手塚初稿以“悲剧更容易打动人”为理由写下的悲剧式结局最后被东映修改为大团圆结局,而日后的宫崎骏更是批判手塚的这一做法为“廉价的悲观主义”。

与东映产生诸多纷争颇感不顺的手塚开始考虑成立自己的动画工作室,于是借走访东映、Otogi工作室的机会联系了多位对现状不满的动画师,而恰好此时东映方面的环境也在发生变化。制作《西游记》时东映的创作氛围活跃而充满创意,能够给予新人足够自由发挥空间。但之后自《安寿与厨子王丸(安寿と厨子王丸)》开始,制作流程彻底倒向了限制新人发挥的方向。动画风格走上完全写实化,并大量使用真人参考的路线,可以说是大开倒车。大塚康生、宫崎骏等人严厉批评了本作的剧本,认为主角厨子王丸面对压迫默默忍受、只依靠上奏朝廷来解救自家命运的做法是腐朽封建思想的体现,连一向敦厚的森康二也认为本作非常无趣。

此时东映森严的等级制度(东映给各个职位制定了等级规定,甚至加上25岁才能成为“原画”的死板规则)和极大的薪资差距造成了大量新人动画师的不满。他们工作中得不到发挥才华的机会,对所制作的作品也非常缺乏认同感。相对比之下,手塚治虫作为个人作家,许诺能够给动画师充分的自由空间,不会像大会社一样将他们当成流水线上的螺丝钉,很多人因此心动了。

坂本雄作是手塚治虫最早挖来的东映动画师,他从《白蛇传》起就是森康二的“SECOND”,但一直没有升为“原画”,加上可能也对《安寿与厨子王丸》的风格不满,于是应手塚的邀请加入麾下。除坂本外,手塚还从Otogi工作室挖来了新人动画师山本暎一。1961年6月,手塚在自己的手塚治虫制作公司(手塚治虫プロダクション)二楼成立动画部,次年修建新工作室,更名为虫制作公司(虫プロダクション,以下简称虫制作)。虫制作以坂本雄作担任动画部主任,山本瑛一为副主任,加上随后加入的东映动画师绀野修司、杉井仪三郎等人,开始制作虫制作的第一部动画作品《某个街角的故事(ある街角の物語)》。

手塚为《某个街角的故事》画了分镜,导演交给了坂本雄作、山本暎一两人,美术与角色设计是东映来的新井亮,原画则由坂本雄作、山本暎一、绀野修司、杉井仪三郎、石井元明、中村和子六人负责,可以说基本上都是新人。坂本雄作曾经是森康二班的“SECOND”,因此负责了本作动作难度稍大的小女孩和老鼠们;绀野修司曾有过在《白蛇传》中作为“SECOND”协助森康二画许仙的经历,在本作中担当小提琴手青年、钢琴师少女及众多随音乐舞动的人类形象海报们;山本暎一在Otogi中资历尚浅,在本作中担任最简单的梧桐树和路灯;而杉井仪三郎这位被坂本称为天才的前东映新人动画师,则负责了难度最大的飞蛾。

《某个街角的故事》中,新井亮的设计风格明显受到当时UPA风潮的影响,其中一些海报的造型设计与柳原良平的作品极为相似。作为虫制作的第一部作品,本片大量使用了有限动画的技巧。各式人类形象的海报们随音乐舞动的段落中,很多镜头将身体的各肢体拆开后分层绘制,运动时只让少数层中的肢体单独运动。但虫制作的片子并非像一般认识所认为的一成不变的使用一拍三,而是将各种拍数甚至一拍四、一拍六、一拍八都运用上了。这段也展现了虫制作的制作人员的各种奇思妙想,奥古斯特·罗丹的雕像《沉思者》、东洲斋写乐的浮世绘《大谷鬼次之江户兵卫》和图卢兹-洛特雷克的《红磨坊:拉·古留》等著名作品都被放进了海报之中。

1960年《某个街角的故事》原画:绀野修司(个人推测9秒处的指挥家海报应该是杉井仪三郎,和前后其他海报的运动方式截然不同)

虽然说运用了有限动画技法,但海报们机械的运动方式远不如东映对有限动画的掌握。之所以连一拍八都能够被观众接受,一方面是单调的动态能够依靠音乐的节奏来弥补,另一方面则是因为海报们是纯平面化的图像而并非活物,观众并不会特别期待海报一定要拥有特别丰富的运动。本片中大多数的真实生命体——人类、老鼠,实际上仍然是一拍二的全动画。本片有限动画中最大的亮点来自杉井仪三郎负责的飞蛾镜头,他采取了大量残像来表现飞蛾的快速运动,飞蛾产生幻觉的镜头更是别有趣味。

1960年《某个街角的故事》原画:杉井仪三郎

作为原案、分镜的手塚在本作中展现了他对实验动画的兴趣,反战的主旨也不言而喻。但展现各式海报的段落过于冗长,也依旧是手塚的“超级市场式”思想——无法割舍任何创意的产物。本片获得第一届大藤信郎赏,但宫崎骏却在手塚逝世后的悼文中批评本作,认为本作在煽情方式上太着痕迹,有着“廉价的悲观主义”:“小提琴手和芭蕾舞蹈员男女的海报,在空袭中被军靴踩踏而飘散、在火中如蛾一样飞舞的影像,看到的时候有着背后发寒的厌恶感。刻意的描绘终末之美来打动人,这就是手塚的‘神之手’。”

无论我们对本片评价如何,虫制作以此打响了自己的第一炮,正式进入动画界。这个日后对日本动画业界有着深刻影响的动画公司就此起航。

参考资料

1,山本暎一,『虫プロ興亡記―安仁明太の青春』

2,大塚康生,『作画汗まみれ 増補改訂版』

3,宮崎駿,『手塚治虫に「神の手」をみた時、ぼくは彼と訣別した』

本文仅供Anitama发表,任何单位或个人,不得以任何形式刊载本文的部分或全部内容。

官方网站:anitama

官方微博:@AnimeTamashii

Anitama0815

合作邮箱:bd@anitama

原文: m.anitama/article/9a5af2ceab2fdc8a?utm_source=toutiao

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com