儒学经典有哪些(儒风隆盛文脉绵长)

绍兴阳明故里。 绍兴市委宣传部提供

一个民族的文化基因,很大程度上决定了一个民族的面貌。

儒学是中国传统文化的主流。研究儒学,是认识中国人的民族特性、认识当今中国人精神世界历史由来的一个重要途径。

作为江南儒学重镇,浙江儒学家所创建的以“以人为本、经世致用、求真务实、义利兼顾”为特色的“浙学”精神,不仅为浙江儒学在全国乃至东亚儒家文化圈占得一席之地发挥过重要作用,而且对当代浙江的经济、社会、文化建设产生了莫大影响。近日,由浙江省儒学学会已故会长张浚生任顾问,名誉会长吴光任总主持人兼全书主编的“浙江文化研究工程”重大项目、国家出版基金项目——《浙江儒学通史》由浙江人民出版社出版。

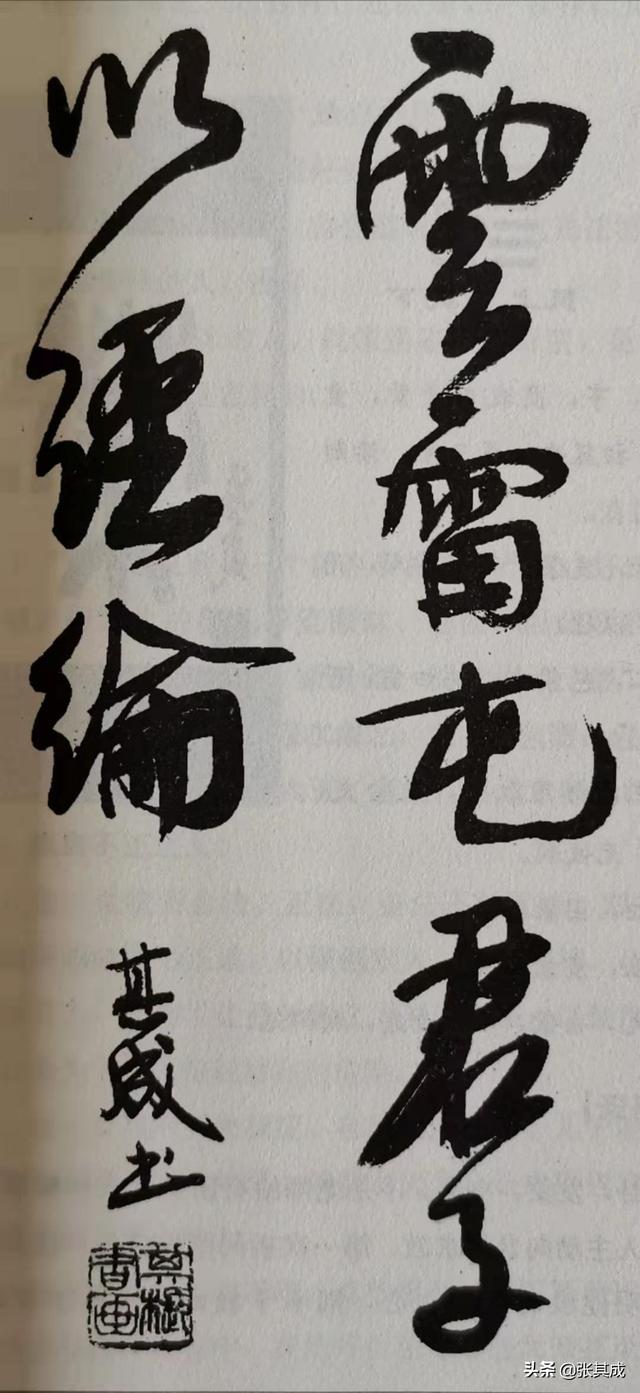

《浙江儒学通史》书封。浙江人民出版社提供。

全书总字数近140万,分汉唐卷(白效咏等著)、宋元卷(董根洪、王希坤著)、明代卷(钱明等著)、清代卷(张宏敏等著)、近现代卷(宫云维等著)5卷,是首次以通史的形式对浙江这块历史上儒学发展高地之文脉进行系统梳理和阐述,以期为传承中华优秀文化、发展新时代儒学和中国学术思想提供丰厚思想资源。

宏大之书

纵横浙江两千多年历史

浙学和浙江儒学有什么关系?

自1992年以来,吴光曾多次著文讨论浙学含义。他认为,“无论是狭义还是中义、广义,浙学的主流学术都是儒学。特别是狭义与中义涵义上的浙学,其主体就是浙江儒学。而浙江儒学有三大学术特色:一是多元包容,二是经世致用,三是从民本、亲民到民主的思想转型。”

那么,浙江儒学是如何逐步发展至此的呢?

祭孔大典是儒家文化传承的一件大事。图为2022年9月28日孔子诞辰2573年之际,杭州孔庙举办壬寅年杭州祭孔大典。 拍友 蒋成杰 摄

“‘浙江儒学’应是发端于古越,借鉴、传承自中原,成型于汉魏,兴盛于宋、元、明、清,转型于近现代的浙江地区的儒学。”吴光举例,在某种意义上,助力越王勾践灭吴的两大功臣——孔子弟子子贡、越国大夫范蠡的为人处世均有儒家风格,隐隐透露儒学在浙江的发轫迹象。

对于儒学在浙江的兴起时间,虽然目前尚无具体文献,但汉唐卷作者白效咏判断,时间大约是在西汉汉武帝时,董仲舒建议在中央和地方设置专门教育机构来推广儒学后不久。

根据记载,东汉王充在回忆早年求学经历时曾提到“八岁出于书馆,书馆小僮百人以上”,并继而开始学习《论语》《尚书》等儒家经典。“这足以说明教育在浙江发展的盛况,以及儒学教育的发展为浙江地区大儒的出现准备好了条件。”白效咏说。

值得注意的是,王充是研究浙江儒学时一个具有开拓者和启迪者的地位的名字。“王充的思想学说标志着浙江儒学的成型。”吴光强调,其学术精神影响后来浙江儒学发展的因素主要包括“实事疾妄”精神,“经世致用”精神,兼取众长、多元包容的精神三点,“奠定了浙江儒学求实、批判、民本、创新、兼容的基本精神”。

但点点星火,还未燎原。“东汉魏晋时期,虽然出现了王充、虞翻、赵晔等儒家代表人物,但缺乏真正有独立思想体系的名儒大家。”吴光认为,这是由于浙江尚处于中国文化边陲的关系。直到西晋永嘉之乱后,衣冠南渡,浙江成为中原学术文化精英避难的理想之地,浙江儒学才逐渐形成系统。

文化的繁荣需要合适的土壤。时间走到南宋,王朝定都杭州,浙江经济、政治、文化中心地位稳固,进入了鼎盛时期浙江儒学呈现百家争鸣的局面。

“一方面,如程朱理学、象山心学都在浙江有其代表,另一方面,在浙江本土也有几位大儒,并产生了若干重要的学术流派,如以薛季宣、陈傅良、叶适为代表的程朱理学,以陈亮为代表的永康之学,以吕祖谦为代表的婺学,以‘北山四先生’为代表的金华朱学,以浙东‘明州四先生’为代表的四明心学等等。”吴光介绍。此外,南宋时期的孔子后裔南迁至衢州,也助力浙江成为儒学新中心。

而明代,由程朱理学演变而来的阳明心学,则是浙江儒学史上的一次历史性飞跃。其提出的“致良知”“知行合一”等哲学命题,为中华文明乃至人类文明作出重要贡献。

时移世易。从清代到近现代,浙江儒学也逐步进入转型阶段。尤其在1840年英国人发动的鸦片战争开启了中国近代史的历程的时代背景下,西方的科学技术、政治制度、文化学术陆续传入中国,中国进入了一个巨大的社会变革时期。

此时,明清之际理学批判思潮、经世实学思潮同时蓬勃的浙江儒学,统一向经世致用和兼收并蓄、中西会通方向转变。浙江也涌现出龚自珍、黄式三、黄以周、俞樾、孙诒让、章太炎、马一浮等杰出的学者与儒家思想家。

“浙江是中国近代最早被迫开放门户的省份之一,也是中国近现代化的前沿阵地。近代浙江儒学的发展是儒学在近代中国的一个缩影。” 近现代卷作者宫云维说。

从汉代追溯到近现代,《浙江儒学通史》以王朝兴替作为基本叙事时序,对儒学的概念、浙江儒学的特征、浙江儒学史的人物与学派的传承发展脉络及其基本精神等问题作出了深度的理论思考和具体而微的论述分析,构建出从王充到马一浮近百位浙江籍儒家学者的学术框架,全面、系统地研究了浙江儒学史。

使命之书

填补儒学重镇学术空白

历时八年、总字数近140万——厘清浙江儒学的渊源是一项极为浩大的工程。《浙江儒学通史》是浙江社科研究者们对时代召唤的回应。

恩格斯说:“一个民族要想站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。”在过去的一百年里,儒家思想如过山车一般,经历了几次大的震荡——

20世纪初,面临亡国危机的国人为了谋求近代化变革,将儒家思想视为阻碍中国变革和转型的罪魁祸首,“打倒孔家店”的口号兴盛一时;上个世纪七十年代,曾有“批林批孔”之说;改革开放初期,儒家文化又被视为“衰落的文明”。

国运兴,文化兴。改革开放后期,尤其是21世纪以来,随着国家经济发展脚步加快,“儒家热”“国学热”悄然兴起。舒大刚主编的《儒藏》656册、《儒藏精华》260册,侯外庐主编的《宋明理学史》,张岂之主编的《中国儒学思想史》,汤一介、李中华主编的《中国儒学史》八卷本,杨世文著的《近百年儒学文献研究史》等优质儒学研究成果频出。

与此同时,吴光钻研儒学数十年,见证了改革开放以来浙江学者和在外省市的浙籍学者花费极大心血整理相关著作。仅他本人,就组织整理、编校、出版了《王阳明全集》《黄宗羲全集》《刘宗周全集》《马一浮全集》等著作。

但浙江作为儒学发展的重镇,却始终缺少一部通贯古今的儒学通史。“浙江儒学特色鲜明、资源雄厚。我们有必要对浙江儒学史及其历史地位、历史影响进行系统的总结与梳理。”吴光说。

2015年,在浙江省儒学学会时任会长张浚生和时任执行会长吴光的具体策划组织下,浙江省儒学学会确定了要编写多卷本《浙江儒学通史》。

提及编纂过程中最大感触,吴光感叹:“光靠几个领导者是不够的,还必须有个知识面广、有创新思维、写作能力强的专业团队。”为此,浙江省儒学学会邀聘了学会骨干中学有专长的五位博士作为主撰人,再由他们邀请数位博士或副教授以上的专家学者参加写作团队,以保证丛书的高质量和专业度。

儒学是国学。结合时间紧、主撰人身负多项工作等因素,《浙江儒学通史》成为全国儒学专家的智力成果。例如,作者张宏敏介绍,清代卷的撰写是在吴光、天津工会管理干部学院陈寒鸣教授、杭州师范大学张天杰教授、同济大学朱义禄教授、西南财经大学潘斌教授等众多人的“援助”之下合力写成的。

实际上,何止是社会科学界,弘扬传承中华传统文化也是整个社会的期盼。

吴光透露,在浙江文化研究工程正式立项之前,作为第二期项目之一的《浙江儒学通史》曾经一度遭遇经费中断的困难。吴光特别提出要感谢民间公益组织浙江敦和慈善基金会,“他们提供的20万元的特殊补助,助力项目渡过难关。”

此外,浙江人民出版社还特别安排资深编辑力量精心打磨,从内容体例等方面提出意见建议,对内容细节精编精校,对文稿所涉的庞大文献进行了核查校对。项目统筹人员感叹:“一本书的工作量顶普通十本都不止。为完美呈现这一厚重浙学积淀出版物,仅装帧设计稿就不下20种。但大家觉得都很值。”

“项目之所以能圆满完成,凭着的是一种弘道立德的使命感。”回顾过往,吴光坦言,对于每位作者而言,都是没有系统做过的艰巨任务,“但既然是浙江省儒学学会,我们就有责任系统总结和梳理发生在浙江大地上的儒学发生、发展、演变、转型的历史,就有责任去总结发掘浙江儒学史上的人物、学派、范畴、命题出现的背景、涵义、历史影响与当代价值,从而正确评价其历史的地位与影响,揭示其当代的意义与价值。”

时代之书

知史鉴今,启迪未来

文化是具有时代性的。时代也是理解《浙江儒学通史》的关键词。

“迄今为止的儒学史或学术思想史在编写方法上,大都以人物或著述为单位。”明代卷作者钱明认为,这样编写的好处是可以通过各个历史阶段的关键人物的生平、交往、经历、思想形成及著述传播的研究,去把握住学术思想演变发展的主动脉,使读者能较为全面地了解并认知学术思想的精髓和主流;缺陷是难免会淡化“历史”的纵(思想连续脉络)横(同时代人的声音)面,在凸出个人、忽略环境的同时,容易忽略那些不够显赫的,以“合唱背景”出现的声音。从某种意义上,以时间为脉络的《浙江儒学通史》规避了这一缺陷。

《浙江儒学通史》的时间收尾在近现代,并不代表浙江儒学只是一门过去的学问。

国学大师季羡林曾在《国学漫谈》一文中说:“国学决不是‘发思古之幽情’。表面上它是研究过去的文化的,因此过去有一些学者使用‘国故’这样一个词儿。但是,实际上,它既与过去有密切联系,又与现在甚至将来有密切联系。”

世界阳明学大会暨2022阳明心学大会现场。 绍兴市委宣传部提供

知史鉴今。吴光认为,在当下梳理研究浙江儒学史十分必要——

在书中,我们可以通过了解两汉之际谶纬迷信大肆泛滥的荒唐事,深切体会到坚持实事求是、批判虚妄迷信的必要性,也就可以体会到王充“实事疾妄”思想宗旨的深刻价值;可以从 “义利双行,王霸兼用”的思想方法中汲取“利”和“义”相辅相成的辩证关系,帮助广大人民群众,特别是青少年树立正确的道德观与价值观;可以借思考浙学先贤坚持“以民为本”、从民本到民主的思想转型,帮助树立更牢固的“以人民为中心”“人民至上”的历史唯物主义世界观;也可以学习浙学先贤“修齐治平”思想以吸取修身立德、治国理政的历史教益,更好实现马克思主义与中华优秀传统文化的有机结合,更加有效地完成中华民族伟大复兴的丰功伟业。

浙江悠久的文化传统,是历史赐予浙江的宝贵财富、开拓未来的丰富资源和不竭动力。吴光相信,《浙江儒学通史》会是一部历史的教科书,让浙江人更坚定文化自信。

与此同时,社会科学作品也需要读者,不能仅满足于著成几套研究成果,而是要突破“小众”循环,去“大众流量”中产生社会价值。

浙江省儒学学会自2005年成立以来,在浙江儒学普及推广方面尝试了多种方法,并在国内外产生较大影响。如在出版物方面,学会陆续编撰出版了《儒学普及小丛书》《干部儒学读本》《继往开来论儒学》《浙江文化简览》等多类型通俗读物,让晦涩的学术成果更亲民;在组织活动方面,近年来与省地市图书馆、各地书院、企事业单位、学校等合作举办系列儒学公益讲座百余场;2013年起带头发起的“全国儒学社团联席会议”年会机制,为全国儒学社团搭建了一个坐而论道,经验交流的平台,迄今已经连续举办九届。

在吴光看来,这些还远远不够。“今后我们打算进一步将儒学弘道事业推向纵深发展,面向大众、面向生活、面向现代,采取著书、讲座、读经、参会、交流等多种形式,向社会大众传播、弘扬儒学的经典义理、核心价值。”

采访过程中,记者了解到,已近杖朝之年的吴光纵使身体状况不佳,仍在一线,一边为梳理学术研究潜心书斋,一边为弘扬浙江儒学呼喊筹谋。从这位的老人宏愿中,我们嗅到了当代浙江儒学的气质。

也许,研究浙江儒学的意义主要不在于历代连续传承一种学术,而是每一时代的浙江学术都在全国发出了一种重要的声音,它作用于时代的社会、政治、思潮,并发挥了重要的思想文化影响。

文化之河奔流不息。从浙江儒学出发,我们钦佩,并期待着当代浙江学人见证、书写、启迪更多更精彩的“浙江故事”。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com