一年级语文下册识字2姓氏歌课件(部编版语文一年级下册识字2)

大家好!我是一位小学语文老师。每天我都会分享一些语文学习的方法和技巧。在这个同步课堂这个小栏目中,我会同步在学校的进度,归纳整理重要的知识点,干货满满。希望这里可以成为大家语文学习的沃土,从此爱上语文学习。

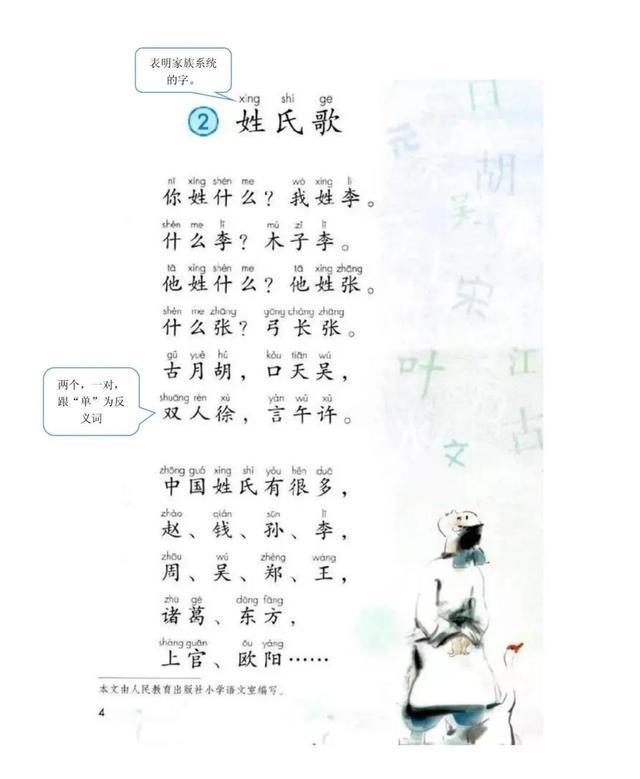

一直以来,在识字教学中,低年级的识字与写字是重中之重,多识字是为了便于我们在生活中运用,便于我们读更多的书,学更多的知识。因此,面对一年级学生注意力集中的时间短暂,学生的认知能力和理解能力有限,如何将枯燥的识字学习变得饶有趣味,让学生感兴趣?我们可以在《姓氏歌》一课中尝试着在丰富多元的学习活动中引领学生认识汉字,规范书写。

《姓氏歌》是根据《百家姓》编写的韵文,一问一答,音韵和谐,朗朗上口。课文通过熟字加一加的方式,认识中国的姓氏,渗透传统文化的教育。学生在识字的同时,认识更多的姓氏,提升识字的乐趣和学习语文的兴趣。同时,能够学以致用,学会用结构的方法、组词的方法、说笔画的方法等不同的方式介绍自己的姓氏。

1、识字

本课学习内容与学生的生活息息相关,可以与生活实际相结合,如可以结合家人、同学和朋友的姓氏识字。根据本课的特点及学生的认知规律,可采用不同的活动形式帮学生识记生字,避免一味地讲解。我们可以这样做:

①出示同学的名字卡片,圈一圈同学的姓氏,读一读。

②出示姓氏卡片,同桌来认一认,说说谁的姓名里藏有这个姓氏。

③做“拼一拼”的游戏。学生用打乱的部件拼成生字,如将“弓”和“长”拼成“张”。

④认读“姓氏、张口、张开、花钱、孙子、子孙”等词语。

2、写字

学习写3个独体字,可引导学生发现关键笔画在田字格里的位置。

学习写3个左右结构的字,可用“比高矮、比胖瘦”的方式,引导学生观察左右两部分高低宽窄的变化。

学习写“国”,可以回顾“回”字的书写,复习全包围的字“先外后内再封口”的书写顺序。

“姓”在上册学习的“妈”的基础上,巩固女字旁的书写。

3、朗读

在正确朗读的基础上,根据文中不同的句式,采用不同的方式朗读。如第1小节的前4行,可以安排师生、男女生、同桌间互相问答着读一读,在一问一答中,增添朗读的趣味性。后几句,可让学生拍着手读一读,增加朗读时的韵律感。

本课的第2小节由8个单姓和4个复姓组成。朗读时,要关注姓氏之间的停顿,以及单姓与复姓的节奏变化,姓氏之间不要粘连,要读出节奏感。

4、运用

(1)认识姓氏。本文是一首介绍姓氏的儿歌,文中巧妙地融合了“李、张、胡、吴、徐、许、赵、钱、孙、周、郑、王、诸葛、东方、上官、欧阳”等多个姓氏。结合读文,让学生圈画文中出现的姓氏;找一找身边有这些姓氏的同学,在实践中加深对姓氏的了解。

学习过程中,教师还可简要介绍有关《百家姓》的内容,让学生在《百家姓》中找找自己熟悉的姓氏,丰富学生的认知和积累。本课出现的姓氏中,既有单姓,也有复姓,可以通过比较的方式,引导学生发现单姓和复姓的不同,并联系历史或故事中的著名人物,如司马光、诸葛亮、欧阳修等,帮助学生认识复姓。学有余力的班级可以适当补充更多的常用复姓。

(2)介绍姓氏。本课中出现了分解部件和称说偏旁介绍姓氏的方法,课后练习“照样子做问答游戏”中还介绍了“组词”的方法。教学时,可引导学生读文发现规律,并学以致用。比如,创设“交朋友”的情境,让学生用适当的方法介绍自己、同学或者家人的姓氏,尽可能让学生在实践演练中,习得和巩固介绍姓氏的方法。

(3)背诵课文。在多种形式的朗读中,逐渐达成背诵积累。

学生已经相处一学期,有些同学对于班里其他同学的姓名已经能认识,所以在学《姓氏歌》时,认识同学的姓,介绍自己的姓,这样的内容他们很感兴趣。通过创设丰富多彩的互动活动,引导学生改变被动接受知识的学习方式,在自主学习、主动探究的过程中感受语文学习的乐趣,让学生体验学习的快乐,将习得的方法用于互动交流,不断激发学习动力,真正成为学习的主人。

但由于学生是有差异的,有的学生不认识同学的名字,不认识这些姓,也有极少数学生不明确自己的姓和名,不明白“姓氏”的意思。基于这样的学情,既要保护能力强的学生的成就感,也要照顾能力弱的学生的学习,保证他们都学会,同时引导学生掌握识字方法,培养自主学习的能力。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com