上古恶兽的下场 西方文明狮兽天性

西方文明起源于地中海,是一种主要由航海商业文化(早期希腊沿海地区)与渔猎文化(欧洲西部与北部)融合而成的混合型文明。西方文明先以古希腊罗马为母体,中世纪又以基督教为载体,最终统合整个欧洲。近代以来,西方文明以海外殖民扩张方式登上美洲,大洋洲,乃至全世界。目前,英美为其典型代表。

特定的地理条件,生产方式,历史渊源,造就西方文明对狮子为代表的野性精神情有独钟。

一,西方狮兽文明的语言表达

(特注:本文所有英文涵义全部取自The New Oxford Dictionary of English,1998)

1,西方文明崇尚Nature(即自然),追求自然主义,认为人类应该听从“自然法则”。然而,多数人不会注意,英语词Nature其实有两个涵义:其一是真正的“大自然”;其二则是“万物的原生状态”(拉丁语 Natura意‘出生,天然’),主要指“人和动物的天性”。西方文化推崇的主要是后者,这是理解西方文明的重中之重!

西方文明认为,人与动物本来的原始状态是一样的:野蛮的,无拘无束的,但这是其天性和本性;而且这种天性不仅不可磨灭,还应该珍视。英语词in a state of nature, 既表示“天性状态”,也表“一丝不挂”。西方文明既然接受“天性状态”,也就认可“一丝不挂”的行为举止。古希腊罗马戏剧歌剧表演中,体育竞技中常常出现的裸体情形,在西方文化看来,就是理所当然的“天性”展露。

而对于所谓“自然状态”(State of Nature),“社会契约论”者们(如霍布斯,洛克,卢梭)强调的,是用“契约”规范国家与个人的利和权,他们丝毫没有限制“人类天性”之意。

因此,Naturism(英语字面意:天性主义;汉语为‘裸奔’)在西方是一种“天性”表达,绝无病态含义。例如,2010年3月的一天,尽管天气阴冷,但为了响应美国摄影师图尼克的一声号召,在澳大利亚悉尼歌剧院前的广场上,多达5200名男女老少裸体出镜,耗时一个多小时,摆出多种造型,留下一幅幅带着西方文明特有印记的“天性团圆照”。据摄影师回忆,原本只需要2000多人,结果实际来了两倍人数,很是令他感动。

天性不只是“裸奔”,还包括野性,对此西方文明同样赞赏有加。西方文学艺术中欣赏“高贵的野蛮人”(the noble savage),据说是“对文明社会给人之天性造成的腐朽影响的一种反抗”,实质也是对原始野性的一种仰慕。英文词Wild West(字面:野性的西部)指的是“早期的美国西部”,它长久以来就是美国特色文化之一,也是好莱坞电影的经典主题;其核心标志有:随处可见的枪战,无法无天的牛仔。

类似的例子还有很多,如:英语词the nature of the beast(字面意:兽之性),就是“本性”的意思。在这里,西方文化直接让“兽性”与“天性”共用一词。闻名世界的古希腊“伊索寓言”中,用来比喻世间各色人等的,就都是各种动物。

根据古罗马传说,罗马人的先祖靠了一只母狼哺育而存活,没有那只母狼便没有后日的罗马帝国

英语词Animal spirits(字面:动物精气),表示人的“生机或活力”,人与兽同样共用一词。英语里,Animal(动物)还可指具有某种偏好的人,如“一个爱热闹的人”是a regular party animal,“一个热衷政治者”则是a political animal。

英语词a natural son字面意是“天然生子”,就是“(不受社会规则约束)自然而生的儿子”;其实就是汉语的“私生子”。

然而,西方文化虽然寄情于兽,但它并不对所有兽类平等相待,其最钟情的乃是兽中之王---狮子(狮子在‘伊索寓言’便是强者代表)。英语词to lionize somebody(字面意:“狮子化某某人”)就表“英雄化某某人”。对于动物中的弱者,西方文化有的只是嘲笑和捉弄。例如绵羊,在西方文化中本来是弱者的代表,牧羊女则往往是天使的化身。而在现代英语中,绵羊被丑化成无知,无脑,又无德的小赖皮;山羊(goat)的遭遇也类似,并成为倒霉的“替罪羊”(scapegoat)。

十四世纪“羊吃人”的“圈地运动”后,英国社会中,被迫离开土地的农民涌进城市,同时性情也随之大变,从“群羊”逐步变身为“群狮”,成为令国教派头痛不已的“清教徒”骨干,也是“英国大革命”的主力军(后来,革命失败后,大部分出走‘新世界’,成为美国早期移民的核心)。

另外,所谓的“文艺复兴”运动,其实也是西方文明的天性复苏,即狮兽天性的回归(确切地说,“文艺复兴”运动应该译为“再生运动”,因为英语词为Renaissance(源于拉丁语‘再生’)。因为,西方文明经历这次“复兴”之后,古希腊罗马时代原有的“天性”很快便得以“再生”。表现如下:

其一,各式各样的,满足视觉享受的裸体雕塑,裸体绘画,时隔近千年,在西方世界大量涌现,就连教堂里壁画上的天使都衣服越穿越少。

其二,追求“原始天性”的概念不断诞生:自然选择,优胜劣汰(其实是‘强胜弱汰’),“不择手段”(英语End Justifies the Means又称‘目的正名手段’),社会达尔文主义,“超人概念”,“上帝已死”(尼采)等等。

其三,“复兴运动”中,西方整个新教世界对罗马天主教的无情嘲笑和谩骂,则是一种“天性”被长久压抑后的大爆发。

总之,西方文明坚信“人之初,性本野,性本兽”,并以此为荣。“文艺复兴”后,“本性回归”的西方社会,人人争当强狮,个个唾弃弱羊,因为只有狮子才能得到“头一份果实”(英语词the lion’s share字面意为‘狮子的份额’)。从此以后,群狮逐鹿,万兽奔腾成为西方文明之常态。事实上,远在公元前五世纪,古希腊哲学家恩培多克勒(他坚信人死后还有来世)就表示,希望自己下辈子能托生为狮;近至上世纪九十年代,美国好莱坞还在用“狮子王”辛巴的故事励志少年儿童。

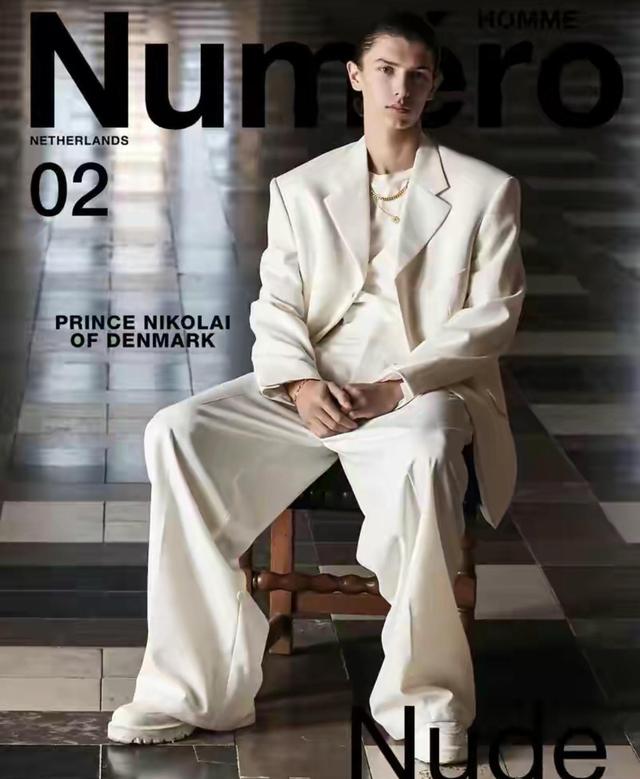

2,这种特有的狮子情结在西方世界表现广泛,首先就体现在命名传统上。如,

有以“狮子”命名的地方:城市中,有大名鼎鼎的法国里昂(Lyons法语‘狮子’),有西班牙北部城市Leon(拉丁语狮子),有墨西哥城市Leon(狮子拉丁语)有西班牙古王国Leon(拉丁语‘狮子’)等。

有用狮子代表人的,如Lion(狮子)既代表“狮子样勇敢的人”,又代表“狮子座的人”;Literary Lion(字面:‘文学之狮’)代表“大文豪”;俄国大作家托尔斯泰直接以狮子自称Лев(列夫,俄语‘狮子’)。更有以狮子命名的诗体,就叫“狮子体”(Leonine )(又称中世纪利奥体)。

不可思议的是,多达十三位罗马教皇以狮子命名(利奥Leo拉丁语‘狮子’),从利奥一世直到利奥十三世。罗马教皇城也堂而皇之被称为“狮子城”(Leonine City拉丁语‘狮城’,又译为‘利奥城’)。难道,狮子也懂得“以德报怨”,狮子也会“左脸挨打,再把右脸伸过去”?按照原始教义,教民本是需要照顾和保护的绵羊(sheep),而神职人员则是“牧羊人”(shepherd英语‘羊倌’),可如今,“牧羊人”总部成了“狮子窝”!难怪后来人们把中世纪罗马称为“罪恶渊薮”,遭到西方社会数百年唾骂不停;也难怪马丁·路德要揭竿而起,“宗教改革”会八方响应。

还有用狮子为绰号的:为首的是大名鼎鼎的“狮心王理查”(1157--1199),中世纪英格兰国王,十字军东征的带头大哥之一;另一位名气不大,“威廉一世”(1142--1214),中世纪苏格兰国王,也以“狮王威廉”为号。从此后,英语便多了一个形容词lion-hearted(字面:狮心的),形容“勇敢坚定的”男子汉。

狮子的形象在西方文明中好有很多:

古希腊最早的金属货币之一,吕底亚金银币,也是狮子形象。

在爱德华·吉本的“罗马帝国衰亡史”中,我们看到,罗马皇宫里就有两只真狮子大小的金狮,还能发出嚎叫。

英格兰王室,苏格兰王室则以狮子为徽标。

好莱坞电影业巨子米高梅,也以狮子头为标:

沦落孤岛的拿破仑,作为西方世界当年的狮子王,就说当时的大清帝国是“一头睡不醒的狮子”,因为在他眼里,所有的大国都是狮子。

当然,狮兽天性不只体现在语言和口头上,它也表现在其他领域,比如建筑就是其重要载体。

二,西方狮性文明的建筑表达

模仿自然是所有人类文明的共同爱好,西方文明也不例外。古希腊著名哲人赫拉克利特说过,艺术就是对自然的模仿。建筑是文明的实物载体,狮子则是西方文明的性格体现,于是,它便成为西方传统建筑的灵魂。

早在迈锡尼时代,也叫“英雄时代”,狮子就成为建筑符号,如世人所知的迈锡尼“狮子门”(位于小亚细亚半岛),它是一个半人半兽的,非常简单的形似作品。

尽管它很直白,西方建筑却由此拥有了独特的狮性灵魂,并绵延不绝。

接下来登场的是几百年后的古希腊标志,雅典帕特农神庙:

在帕特农神庙上,狮子形象抽象化,四周的粗壮柱体围拢成为一个模糊的雄狮形态,但是丝毫不掩主题意念:威武的气势,强健的身躯得到传神地结合。

同时,狮子也为世俗建筑提供灵感,直接启发了凯旋门的造型:以四根棱角分明的柱体代替雄狮的四肢,同样传神地表现其特有的王者神态。在西方世界,凯旋门由此成为胜利者和征服者的共同喜爱,不仅罗马人,法国人,德国人,俄国人也建造。

西方文明进入基督时代,基督精神与狮子的威武相结合,产生了罗马式(又称罗曼式)建筑,如比萨大教堂。

之后,进一步演变,形成中世纪教堂建筑的经典-----巴洛克建筑。

注意,在这里,希腊罗马时代代表狮子脑袋的建造顶部,变形为“双头”或者“多头”结构,可能是象征神权与世俗君权的抗衡精神。

接着,便是争议很大的“哥特式”建筑。在这里,人们主要无法接受它头部一根根直指天穹的尖柱结构。其实,这种看似无理的杂乱形态,暗示的正是中世纪末期浮躁的西方社会心理:传统的“双巨头”(教会与传统君权)架构即将崩溃,一个新的,“群狮纷争”(大众群起而争)的大时代即将来临!(巧合的是,哥特式诞生于法国,震撼世界的“大革命”就爆发在法兰西。)

在哥特建筑上,狮子的形态得到进一步神似化继承,其精神保持不变,但出现了“威风凛凛”向“咄咄逼人”的转变。

再往后,进入近代,狮子的气势继续延续;同时,随着技术进步,代表宗教意志的十字架得到突出体现,这就是建筑形体上的高空化,如法国的埃菲尔铁塔,美国的帝国大厦。

这里,“头顶十字架的狮子”的象征设计,代表的是一种新的气魄:势不可挡!

直至今日,所有的西方经典建筑都灵魂一致:狮子的威武,狮子的强势。

接下来,狮兽之性继续向西方传统延伸。

三,狮兽之性的传统表现

西方文明不只在建筑上模仿狮子,传统习俗上也有狮子的影子。柏拉图就说过,艺术不是简单模仿自然,也非模仿某个理念,而是模仿理念的影子。

1,西方的“领结”与“领带”文化。西方世界的领带是从领结演变而来,而领结的起源可回溯到罗马时代,罗马士兵就有脖子上缠领带的习俗,起因则不明(据说,罗马士兵用它来擦拭武器)。笔者则认为,领结的设计理念,极可能来自古罗马人对雄狮头颈部特有鬃毛的模仿,因为对于军人而言,勇猛气质最为看重,雄狮无疑是最佳载体,所以说,领结领带形式上模仿雄狮的鬃毛,为的是精神上向狮性看齐。

与此类似的,还有古希腊传统的花环设计。无论戴在脖子上,还是头上,也都是对雄狮鬃毛的变通模仿。

2,西方世界的“草坪”传统。西方人对草坪的钟爱是独特的,也是普遍的。中世纪,欧洲各地的上层阶级都是大地主,或是大庄园主。不难想见,在自己的土地上,无论是监督他人耕种,还是自己骑马打猎,主人都会有一种狮王巡视领地的满足感。因此,近代以来,尽管大多数传统贵族都已退出农业,但他们仍旧眷恋大片大片的草地,甚至不惜花费巨大的人力物力,来不断更新草坪品种,提高品质。

然而,西方世界的大草坪与东方的园林,中亚的花园都有本质的不同。例如,东方园林里,百花可以齐放,草木可以丛生,因为在主人眼里,它们都是勃勃生机的代表;而在西方大草坪上,小草一律整齐划一,其他植物则像忠实的奴仆,挺身侍立,因为在其西方主人心目中,草木都不是生命,整个大草坪不过是狮子的领地,因此,大草坪便成为寄托主人情怀的载体,寄托的是一份西方特有的狮王情怀!

3,西方世界的娱乐与体育。

有人说,了解一个人,应该从了解他的闲暇娱乐开始,因为往往业余爱好才能揭示一个人的真正情趣与格调。了解一个文明也当如此。

我们也从古代希腊罗马社会的娱乐活动开始。古希腊罗马文化是典型的狮兽文化,其娱乐与体育带有鲜明的狮兽野性。

在现代人眼里,拳击运动,尤其是职业拳击,是残酷野蛮的;而在古希腊罗马社会,拳击则是“高雅技能”(英语为the noble art),属于贵族运动。摔跤,田径等等才属大众。

当然,最受当时希腊罗马民众欢迎的,还是人与人的殊死搏斗(又称角斗),参加者有罪犯,也有奴隶;还有人与兽(一般是狮子)的互相残杀。最大的角斗场地是罗马“竞技场”,最多可容纳上百对角斗士或人兽同场厮杀。我们无法想象,那是一种什么样的场面!可以推断:一旁笼子里等待上场的雄狮,也会被眼前景象吓呆,因为无论从规模还是烈度看,罗马人独特的“娱乐”形式,都是兽中之王在大草原上未曾经历的。

另外,古罗马的戏剧表演者,有时也会出现狮兽吃活人的惊险场面(当然被吃的演员应该是奴隶)。

后来,基督教确立,这种兽性娱乐由于“与宗教精神不合”而被取缔。

然而,罗马角斗与斗兽所包含的狮兽精神没有完全流失。进入中世纪,血淋淋的兽性厮杀走向规范化,男子汉之间传统的刀剑肉搏,演变为富有浪漫色彩的骑士决斗(有见证人,医疗救护人员在场),并绵延数百年,引得无数“英雄”“才子”竞拔剑(或拔枪),包括俄国一代文豪普希金。

另外,罗马角斗的简化微缩版直到现在还在欧洲延续,那就是西班牙斗牛。

当然,说到体育,古希腊的冠军城邦非斯巴达莫属。因为,每个斯巴达人刚出生就要经过“优选淘汰”,体质不佳者直接扔下悬崖摔死。接下来,从七八岁起,所有的儿童(不分男女)都要开始残酷集训,野蛮性完全对标野兽标准,甚至超越野兽。

进入近代以来,西方体育世界的兽性进一步消退。可是,体育竞技中的狮兽情结仍得以变相继承或发挥,例如英式橄榄球,美式橄榄球。

橄榄球起源于英国。据说当初,英国人不满普通足球的规则太多太细,认为只用两只脚踢球,无法满足年轻人“勇敢天性”的充分发挥;于是,推陈出新,别出心裁演绎出“轻技巧,重蛮力”的橄榄球运动:草原上狮群追逐猎物的刺激场景,在橄榄球运动中得到形象而拟人的再现,橄榄球暴力与狮兽性情一拍即合。所以,橄榄球一经问世便火遍英美。时至今日,尽管比赛中伤亡事故屡有发生,橄榄球仍旧是美国社会最受欢迎的真正“国粹”。而在英国,橄榄球国家队直接被国人称为“不列颠狮子队”(British Lion),其队员则个个是风光无限的“狮子”(Lion)。

当然,对橄榄球运动稍有了解的人都不会否认:英美橄榄球是当今世界最为野性的集体竞技活动。

最后,我们看看,西方狮兽之性对其文化又有那些影响。

四,狮兽天性的个性表达

西方文明的性格形成中,狮兽天性的作用同样不可忽视,尽管这种表现更加抽象,更加无意识,但却更加深层次。亚里士多德说过,模仿自然的最高形式,是对自然进行理想化改造。西方文明对于狮兽天性的吸收和改造,正是这种倾向的潜意识表现。

1,西方世界的殖民文化。

殖民是西方特有的社会文化,也是狮群组织“自然法则”的人类版本。狮子作为一种群居动物,其特有的兽性决定了它们特有的组群规则:既要成群,又不能无限扩大,达到一定规模必须分群另立(或者老狮王被新狮王赶跑,或者新生小狮另谋出路)。否则,便会自相残杀,危及整个群体。

宙斯爷孙三代的惨痛经历,便是狮子法则的反面案例。有关神话(希腊罗马世界尽人皆知)告诉我们:宙斯的爷爷,就是古代希腊罗马世界的第一代天王,名叫乌拉诺斯,非常残暴非常荒淫;于是,忍无可忍之下,他的儿子克洛诺斯(就是宙斯的父亲),与其母盖亚联手,阉杀其父,并成为二代天王。然而,登上王座的克洛诺斯同样残暴同样荒淫,结果又被其子宙斯推下宝座,驱逐出奥利匹亚神山。

所以,自“英雄时代”(又叫荷马时代)起,希腊人便有“殖民”传统:一个社会群体(当时叫‘城邦’),其成员发展到一定数量,就必须有人或主动或被动地离开,寻找新的土地,组建新的单元。那么,一个城邦,其居民的合理数量应该多少呢?柏拉图在“理想国”中给出了答案:这个理想数是5040。

于是,从爱琴海周边岛屿开始滋生,经过数百年拓展,到后来,希腊城邦遍布几乎整个地中海北岸,小亚细亚,叙利亚,北高加索,远至黑海沿岸,数量达到一千有余。

后来,城邦的希腊被共和的罗马取代;再后来,又被封建的中世纪接替。然而,西方文明的殖民情结始终无法割绝:中世纪的十字军东征,虽然高举的大旗是为了“夺回圣地”,其实就是一次不太成功的殖民扩张而已(现在的马耳他骑士团就是‘东征’遗产之一)。

城邦式的殖民成了历史,但殖民地的灵魂没有消亡,而是以新的,更符合时代的方式得到继承,那就是近代以来,西方世界逐步形成的,大大小小的地方行政自治单元。而且通过研究我发现,直到现在,西方社会的基层自治单元,其规模都与柏拉图划定的5040人数很接近。

而到了十六世纪,西方世界的新生代狮群(葡萄牙,西班牙,荷兰,英国,法国等)将老祖宗的殖民传统再次请出,并使之“发扬光大”成为“殖民主义”。借助新兴的科技优势和工业力量,西方殖民主义大旗插遍世界的各个角落,其中的“王中王”大不列颠,更成为“日不落”级别的头号帝国。

二战后,殖民主义成为过街老鼠,西方海外殖民体系大部崩溃,地理上的殖民主义难以为继。然而,西方世界的殖民主义阴魂没有完全散去,一旦条件成熟,便会以新的变体出现,如“文化殖民主义”和“思想殖民主义”。前者的代表有美国好莱坞文化,迪士尼文化,后者有西方世界“年年讲,天天说”的各种“普世的,无国界的价值观”。

2,西方的“海盗性格”

在西方世界,“海盗”是一块老字号“臭豆腐”:嘴上大家不喜欢,但又人人都爱吃。海盗性格实质上是狮子野兽攻击性的人格化:狮子在大草原争抢猎物和领地不需要思考,海盗上岸打家劫舍也无需借口。

不仅北欧具有悠久的海盗传统,事实上,在西方文明的几乎每个阶段,海盗性格都得到充分表现。英国近代以前的历史就是一部“海盗争斗史”,一批接一批的海盗上岸,大多数抢劫一番后扬长而去,少数则就此安家,并且成为英伦三岛的主人(今天的盎格鲁撒克逊都是当年的强盗后代)。所以,英国近代两大政党“辉格党”(自由党的前身)和“托利党”(保守党的前身),就直接以“盗马贼”(Whig苏格兰语‘马贼’意)和“山贼”(Tory爱尔兰语‘响马’意)自称。英语词gain现在的意思是“收获,成果”,五百年前其原意则与booty相当,代表的是“赃物”或“战利品”。可见,在当年英国祖先的眼里,“抢来的”就是“收获的”。

再以特洛伊战争为例。“荷马史诗”的核心情节是,当年,爱琴海各岛的希腊城邦,为了惩罚“骗人妻室(指海伦)”的特洛伊王子,才愤然群起而围攻特洛伊。并由此演绎出一幕幕惊天地,泣鬼神的史诗级悲剧,引得世界各地文学界艺术界至今仍有人津津乐道不已。可是,古希腊人自己的悲剧“特洛伊女人”(作者欧里庇得斯)却告诉我们:爱琴海城邦的“联合国军”攻陷特洛伊城后,一面把城中的成年男子赶尽杀绝(老弱妇孺则一律为奴),一面把城池洗劫一空并纵火焚烧,而对与人私奔的“妖孽”海伦(传说是天王宙斯无数私生子女之一)却礼遇有加。

然而,只要认真分析一下当时的大背景,便可揭开其中的真正内涵。其一,特洛伊城地处沟通东西方的商业要道,也就比普通的希腊城邦富足许多,自然惹得海峡对岸各个城邦垂涎不已。其二,当时的希腊各个城邦,早已不是那些只会打打杀杀的“英雄们”的天下,而是一群具有商业头脑的“狮子王”的世界。所以实质上,特洛伊战争,绝不像莎士比亚(在《特洛伊罗斯与克瑞西达》里)说的那么简单:“为了一个婊子和一个王八”,更不是“荷马史诗”鼓吹的“英雄壮举”,而是一场光天化日之下的打劫,也是一次“名垂千古”的海盗行动。后来的考古发掘表明,特洛伊城确实存在过,而且很可能是被人为毁灭。由此可判定:“荷马史诗”是西方文明的一块“遮羞布”,在它的笔下,毁人城国的强盗成了“流芳千载的英雄”。

到了近代,海盗文化与时俱进:海盗船越来越大,续航里程越来越长,组织越来越合理(如英荷组建东印度公司)。先从葡萄牙西班牙出发,后由荷兰英格兰王室资助,西方世界的“新一代海盗”不仅有能力闯到新大陆抢夺金银财宝,屠杀土著,还能架起枪炮胁迫一个个古老文明。再到后来,海盗文化在整个欧洲大陆过度泛滥,形成两大海盗集团,引燃两次世界大战,几乎把西方世界自己烧毁。

“海盗性格”最近的一次经典表现就是2003年的“伊拉克战争”。仅仅根据情报部门的“可靠情报”(说萨达姆拥有大规模杀伤性武器),小布什便与英国布莱尔对伊拉克宣战,并强占巴格达,绞死了萨达姆。(结果事后证明,原来的情报并不“可靠”,美国人翻腾了好久也没有找到“大规模杀伤性武器”。)

3,狮兽性格的“领地意识”。

狮子的领地意识不仅独特,而且非常强烈,它们不仅用自己的排泄物标示领地,为了争夺领地,它们还会拼死相斗。潜移默化中,狮子的“领地意识”也进入西方社会,并演化为不同的概念和形式。

早期的“领地意识”主要以物质的,实体的形态呈现,“私有财产”概念为其主要代表。“罗马法”,“拿破仑法典”则是这一概念的重要体现。

近代以来,尤其“法国大革命”后,西方社会的“领地意识”开始了精神化演进(人毕竟是精神动物),出现了“精神领地”意识,提出了“个人主权”,“个人自由”等等概念。西方社会开始觉得:不仅“物质领地”(私有财产)神圣不可侵犯,而且人的“精神领地”(个人自由,个人各种权利)也要坚决捍卫,“若为自由故,二者皆可抛”。所谓的“社会契约论”,主张的是个人与国家间主要就“公共治理权力”订立契约,而对属于“个人领地”之内的一切权益和自由,“社会契约论”的态度是:国家无权触碰,只能加以保护。

与此相应,在西方文化里,个人居家生活作为一个特别的“私人领地”,自然得到特别强调。英国人说:“我的家就是我的城堡”(My home is my castle)。城堡需要保卫,保卫就要武装,于是,美国人坚持不放下手中的枪支。

4,西方文化的兽性情感。

西方文明既然欣然接纳类似狮兽的“天性”,也就不会排斥类似兽性的情感表达。雄狮的欲望世界里只有雌性,与之类似,西方情感文化中,英雄对异性的情感可以超越其他一切感情,“生命诚可贵,爱情价更高”。

海伦虽然是特洛伊战争的导火索,而且水性杨花,但她在西方文化中的独特地位至今无人可撼。因为在西方文化中,往往感官的满足才是第一位的。托马斯·莫尔在“乌托邦”中就倡导:男女青年相亲应该不穿衣服,以方便互相验看,理由是:购买小马驹时,尽管小马驹一丝不挂,买主还要反复检验,以防上当吃亏,何况人呢?!在他眼里,择偶与买马没有区别。类似的,欧洲中世纪则有一个“美女与野兽”传说,流传很广,后来还被搬上银幕。其主题就是:人与兽不仅可以相处,而且可以很幸福。

弗洛伊德则认为,人类的艺术天赋都与其早期性意识的非正常遭遇,甚至挫折有关系。按照他的逻辑,除了“性意识”,人类再没有其他的艺术源泉。这是西方文化里“兽欲即人欲”理念的又一折射。

由此可以想见,假如没有宗教制衡,西方文明的狮兽天性将会得到怎样的发挥。

明向行远结尾有言:地球真大,中西好远!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com