80后儿时故事(儿时的故事)

地震学作为一门关于地震的科学,它既涉及了许多有趣的理论问题,又可以作为一种工具用于地下岩层、矿物的勘探。虽然观测地震可以最早可以追溯到我国东汉时期的张衡地动仪,但是地震学绝对是一门年轻的科学,其定量研究只有不到200年时间。今天,就让小编带着大家拂去历史的尘埃,穿越回地震学的发源时期,去一探究竟。

1857年,在意大利的那不勒斯发生了一次破坏性地震。一个对地震感兴趣的工程师罗伯特·马莱对此进行了研究。他认为地震是火山爆发产生的,只产生压缩波,这种想法现在被证明是错误的。不过,他提出建立观测台来监视地震和用人工震源实验来测量地震波速度,为建立在仪器记录基础上的现代地震学的研究奠定了基础。

德制小型维歇特机械式地震仪

1905年,俄国地震学家伽利津设计并制成了电流记录式地震仪,通过把机械能转换成电能,将拾震器和电流计记录系统分开,更大地提高了地震仪的灵敏度。1925年,安德森和伍德制造了一种用光杠杆放大记录的地震仪,一下子把放大倍数提高到了2800倍。

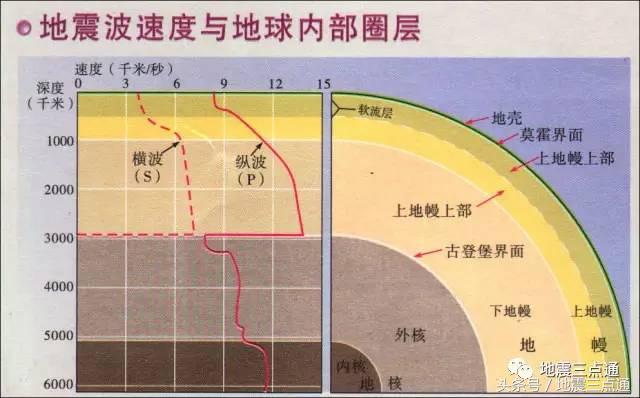

正如伽利津所说,地震是一盏明灯,它照亮的地球内部。获得了不同频带记录的地震图后,使探寻地球内部结构的科学研究取得了飞速的进展。1900年,奥德哈姆根据震源与接收器的距离约超过100°时没有直达的P、S波的观测事实,发现地核的存在。1909年莫霍洛维奇发现了把地壳和地幔分开的间断面的存在,也就是后来大家所熟知的莫霍面。1914年,古登堡公布了关于地核震相的走时表,第一个精确地估算出液态地核深度。1936年,莱曼发现了固体内核,1940年,杰弗里斯(Harold Jeffreys)和布伦(K.E.Bullen)公布了他们的有大量震相的走时表的最终版本。这个JB表直到今天还在使用,其中所列出的时间与现代模型仅差几秒。

与此同时甚至更早,地震波理论的研究也在如火如荼的进行着。从1660年虎克定律的创立开始,在随后的200多年中,1821年纳维尔发表了关于平衡方程和振动方程的研究;1828年泊松从理论上推导出了弹性波有横波和纵波两类体波;1887年-1903年,瑞利和洛夫相继推导和完善了面波理论。直到1935年里氏震级标度确立了地震参数的定量描述基础,这才标志着地震学框架的建立基本完成。地震学开始逐渐地显现出了作为一门独立学科的雏形。

历经二百年的发展,地震理论逐渐完善,测量仪器也有了。那么地震学究竟能为我们做点什么,又有哪些研究内容呢?欢迎关注下期:现代地震学的主要内容。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com