慢性肾脏病四期能吃黄瓜吗(慢性肾脏病患者慎吃的食物-蔬果类)

点击上方“血透室古戎” 可以订阅哦!

作为慢性肾脏病患者,除了要积极配合医生的治疗方案之外,还要管住嘴,科学挑食。那怎么合理地吃呢?今天特地给广大肾脏病患者选择两部分内容做饮食指导。

1

蘑菇

蘑菇营养丰富,味道鲜美,自古以来被列为上等佳肴,是高蛋白、低脂肪,富含人体必需氨基酸、矿物质、维生素和多糖等营养成分的健康食品。而且经常食用蘑菇能很好地促进人体对其他食物营养的吸收。蘑菇富含18种氨基酸,有些蘑菇中蛋白质的氨基酸组成比例比牛肉更好。

健康小贴士

研究发现,蘑菇类营养价值仅次于牛奶。人们一般认为,肉类和豆类食品中才分别含有较高的动物蛋白和植物蛋白,其实蘑菇中的蛋白质含量也非常高。同时,蘑菇中富含丰富的钾离子,因此肾脏病患者不要食用过多。

2

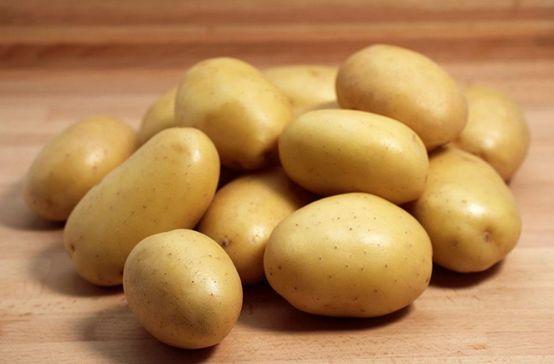

圆土豆

圆土豆含有大量淀粉,同时含有蛋白质、矿物质(磷、钙等)、维生素类等。土豆含有的蛋白质最接近动物蛋白。维生素C的含量丰富,是苹果的10 倍,且不易被破坏,耐加热,而且土豆所含有的维生素B、维生素B2、铁、磷的量也比苹果高很多。

健康小贴士

因为淀粉是土豆的主要成分,所以土豆可以作为主食。但是,很多人认为吃土豆会让人发胖,其实土豆与谷物相比较,水分含量高,而且其淀粉含量仅相当于谷类的32%,热能也仅相当于谷类的31%。所以,适量食用土豆不会发胖。由于土豆同时具有谷类和蔬菜的特性,所以提供的营养素远远高于一般主食。但土豆含钾量极高,对慢性肾脏病患者而言,高钾食品易加重病情,要慎重选择。

3

菠菜

菠菜含有丰富维生素C、胡萝卜素、蛋白质,以及铁、钙、磷等矿物质。菠菜中含有大量的B胡萝卜素和铁,也是维生Bs、叶酸、铁和钾的极佳来源。菠菜叶中含有铬和一种类胰岛素样物质,其作用与胰岛素非常相似能使血糖保持稳定。丰富的B族维生素含量使其能够防止口角炎、而B胡萝卜素能防治夜盲症等维生素缺乏症的发生。菠菜中含有大量的抗氧化剂如维生素E和硒元素,具有抗衰老、促进细胞增殖作用,既能激活大脑功能,又可增强青春活力,有助于防止大脑的老化,防止老年痴呆症。

健康小贴士

菠菜富含纤维,有促进肠道蠕动的作用,可通肠导便。便秘者可多加食用。菠菜不宜多吃,尤其结石更注意。菠菜草酸含量较高,草酸与钙盐能结合成草酸钙结晶,使肾炎病人的尿色混浊,管型及盐类结晶增多,故肾炎和肾结石者不宜食。另外,脾虚便溏者不宜多食;贫血者吃后会让体内的铁质流失得更快。

4

香蕉

据分析。每100克果肉的热量达91 千卡。在一些热带地区香蕉还作为主要粮食。香蕉果肉营养价值颇高,每100克果肉含碳水化合物20 克,蛋白质1.2克,脂肪0.6克;此外,还含多种微量元素和维生素。

健康小贴士

但并非人人适宜吃,香蕉含钾高,患有急慢性肾炎、肾功能不全者,都不适合多吃,每日吃香蕉,以半根为限。

5

蜜饯

蜜饯都是以水果或瓜类作为主要原料,经用糖或蜂蜜腌制等加工的方法制作而成。蜜饯食用方便,风味甚佳,很多还具有生津开胃的功效,是中国传统食品。蜜饯主要包括蜜金橘、糖桂花、化皮榄等;糖冬瓜条、金丝蜜枣、金橘饼、杏脯、菠萝片、菠萝块、姜糖片、木瓜条、丁香李雪花应子、八珍梅、梅味金橘话梅、九制陈皮、山楂糕、果丹皮、开胃金橘等。

健康小贴士

蜜饯加工过程中为了改变原材料的口感、气味、保质期、外观等,在经过了层层加工时添加了防腐剂、着色剂、香精,以及过高的盐和糖,这样导致原材料的大部分营养被破坏。因此,蜜饯对于慢性肾脏病患者来说应慎用。

6

杨桃—绝对禁忌

杨桃口感脆甜,营养丰富,含有丰富的糖类、维生素C及有机酸,且果汁充沛,能迅速补充人体的水分,生津止渴,是一种很好的水果。

健康小贴士

杨桃含有一种神经毒素,已有明确研究表明,杨桃可导致肾衰竭患者出现严重神经功能障碍,包括癫痫发作,甚至是死亡。

杨桃导致普通肾友肾病复发的案例临床也都多有报导。

致谢来源:©黄浦血液净化中心

网络图片 版权归原作者所有

赞!护士必读文章推荐

血透护士看过来,最容易犯低级错误100问(上)|护理质量

血透护士看过来,最容易犯低级错误100问(下)|护理质量

新进血透护士必读:透析相关性低血压8大预警信号

新进血透护士必读:血液净化技术操作常见问题分析

操作流程:一次性使用灌流器,再叙规范化操作流程

操作流程:中心静脉导管的使用

本号非商业用途,仅用于健康科普,版权归作者所有

如有侵权联系即删;医学内容请读者谨慎对待

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com