陈维崧写作特点(陈维昭演)

引 言

本文认为,明清小说学中有一种核心理念,叫做“演”,它出现于明清长篇白话小说的创作与批评之中,既与作家的创作理念相关,也与批评家对长篇白话小说创作本质的认知有关。

《三国志通俗演义》

中国古代小说是如何创作出来的?中国古代小说创作的历史又是如何演变发展的?要回答这两个问题,首先需要澄清几个问题:

第一,“中国古代小说”指的是哪一类文本现象?

第二,这些小说文本的写作理念是否相同?

第三,古代的读者(以古代小说批评家为代表)是如何理解这些写作理念的?他们所构筑的小说学是否揭示了中国古代小说创作的真相?

第四,今天的“中国小说学”“中国叙事学”著述是否准确传达古代小说批评家的小说学?是否揭示了中国古代小说写作理念的真相?

首先,从文化统绪的角度看,中国古代小说大致可分为两大系统:一是从属于先秦以来的“杂著”类的小说,它以笔记文体、文言语体为特征,以实录为旨趣;一是从属于唐宋以来的说唱艺术传统,它以话本或章回文体、白话语体为特征。这两类小说从写作理念到讲述方法、语言等,都有很大的差异,都有各自的小说学。

第二,在写作理念和讲述方法上,不仅文言笔记小说不同于白话小说,而且白话小说本身,话本与章回小说之间也存在着相距甚远的特点。

话本由于在篇幅上属于短篇小说,其结撰,无论是写人,还是叙事,都相对简单,基本上是按生活常态进行构思,比如事件发生的生活常态、人物日常的伦理关系或社会关系。章回小说则不然,由于鸿篇巨制,长篇章回小说无论是在结构布局还是人物关系设置上都必须经过一番周密的考虑,这些考虑有一些并非依据生活常态而展开的。

第三,中国古代的小说批评和理论至明代才开始成熟,他们的小说学是在其当代的小说观念影响下形成的,既有总结的成份,也有建构的成份,并影响着其后长篇小说的创作与批评。

《民国通俗演义》

第四,今天的“中国小说学”“中国叙事学”是在现当代文学观念影响下建构的,近代西方的写实主义理论、苏联模式的典型论和西方叙事学理论在一定程度上将中国古代小说从其文化生态中剥离出来,显然与中国古代小说写作理念有一定的距离。

本世纪以来,学界出现了建构中国特色的小说学、叙事学的呼声,并有一大批学者将之付诸实践,其间的功过成败,非本文所能评述。这里只想强调一点,并不是说,用中国传统的文学范畴(如形、神关系)去诠释中国小说的写人叙事就是在建构中国特色的叙事学或小说学,关键是看中国古代小说是如何结构故事、关联人物的,关键是看我们所使用的观念、方法、范畴是否内在于中国古代小说。

本文选取明清长篇白话小说作为个案,来考察其演述故事、塑造人物的理念。本文运用归纳的方法,即从明清长篇白话小说创作现象中归纳出规律性的创作理念,结合明清小说理论家的批评实践,总结出真正属中国小说学的创作理念。

本文不采用演绎法,即不采用西方叙事学或中国传统诗文理论去演绎中国小说学。

明刊本《大宋中兴通俗演义》

2

“格物”与“演”

中国最早的长篇小说是从历史演义开始的,这类小说的故事框架是以历史纪年为时间轴,所叙人物则基本上是历史上实有其人,其叙事是由史书而推演。《金瓶梅》首开文人独创长篇小说之先河,其创作理念已经不是依史推演,而是另有其小说观,这类小说观更能体现明清小说家和批评家的独创性。

明清长篇章回小说是如何写人叙事的?对此,明清时期的小说批评家有过各种各样的观点。20世纪初以来,在梁启超“小说界革命”的影响下,古典小说得到了空前的重视,学界开始以“小说史”的形式总结明清小说的创作经验。在这些总结中,当时占主流地位的写实主义文学观念起着重要的作用。

到了50年代,学界又以现实主义文艺观对小说史和小说批评史进行总结。在写实主义、现实主义的价值尺度之下,金圣叹小说批评的意义得到了空前的认同。金圣叹在评点《水浒传》时所建构的小说学,由于其契合于明清时期的文章学,尤其是契合于20世纪50年代以来的现当代小说理念而受到了肯定。

《水浒传》的作者以一人之笔而写出一百零八个人物形象,“人有其性情,人有其气质,人有其形状,人有其声口”,他是怎么做到的?

金圣叹用儒家的“格物”“忠恕”范畴解释了这一问题。他认为这是作者“十年格物而一朝物格”的结果。“格物”者,穷事物之理也;而“格物之法,以忠恕为门”1。“忠恕”者,真实表现人情物理,推己及人,设身处地,化身为所写人物。

《影印金圣叹批改贯华堂原本水浒传》

这样一种写人叙事理论与20世纪以来十分盛行的写实主义理论已经十分接近,今天的学者又反过来以金圣叹的写人叙事理论为基准,去描述中国古代小说艺术的历史演进。

当然,金圣叹的“格物”论、“忠恕”论还不是20世纪以来建立在近现代心理学基础上的人物性格论,它并不强调人物性格的多元性与矛盾性。如果离开《大学》《中庸》的人性论,我们对金圣叹的写人理论很可能仍然是隔膜的,外加的,我们所得出的写人理论跟套用西方叙事学理论仍是同出一辙。

金圣叹由《大学》《中庸》的“格物”论、“忠恕”论而推演出施耐庵的写人艺术,其论说是令人信服的。其写人叙事理论既是对此前的小说艺术的总结,也对其后的小说批评产生了深远的影响。

在明清小说史上,凡是成功的小说,一定是能够从真实的生活出发,刻划的人物栩栩如生、各具个性,叙述的事件进程与生活景观能够再现或折射历史的本质真实。从明代的《金瓶梅》到晚清的四大小说,莫不如此。

然而,写实、再现、折射并不足以揭示这些小说的艺术个性。即使面对号称“追踪摄迹”的《红楼梦》,写实主义原则仍然未能解释一切。

戴敦邦绘贾宝玉、薛宝钗

小说第八回写宝玉去见宝钗,只见她坐在炕上作针线:“头上挽着漆黑油光的䰖儿,蜜合色棉袄,玫瑰紫二色金银鼠比肩褂,葱黄绫绵裙,一色半新不旧,看来不觉奢华。唇不点而红,眉不画而翠,脸若银盆,眼如水杏。罕言寡语,人谓藏愚,安分随时,自云守拙。”

从“头上挽着”到“眼如水杏”,可以视为宝玉的主观镜头所见,而接以“罕言寡语,人谓藏愚,安分随时,自云守拙”,则显然不是宝玉的观感,而是作家的论定。可见《红楼梦》也非一味“写实”。明清小说家在设置人物关系、安排事件进程的时候,还遵循着其他的创作理念,其中的一个重要理念是“演”。

所谓“演”,既可以是根据史书或传说添枝加叶、分出章回、演成历史演义,也可以是依据特定的理念演成特定的人物关系和小说结构,本文着重讨论后者。这类小说的人物塑造的成功与否,既得力于作者的“格物”功夫,也得力于作者理念推衍的精密与巧妙。

从小说故事与社会生活的关系来看,写实主义显然是明清章回小说创作的基本精神。但是,在建构故事框架、设置情节发展、勾连人物关系方面,却存在着一种理念推演的倾向。这种倾向有时是覆盖整部作品,有时则是出现于小说的局部。

而明清的小说批评家也意识到这一点,虽然批评家对这一点的强调存在着言过其实或过度阐释之处,但也可视为明清时期的一种有代表性的小说观念。这类评点又反过来对其后的小说创作中有意识的理念推演产生了影响。

袁于令《西游记题辞》

佛教题材的《西游记》的理念推演特点是最为明显的。袁于令在《西游记题辞》中所提出的“文不幻不文,幻不极不幻”常被当成提倡艺术想象、艺术虚构的宣言。事实上,袁于令这里的“幻”并不是指艺术思维,而是指描述对象的“幻”,它是相对于“真”而言的。

“真”并不是指真实存在,而是指佛(佛的境界)。“幻”是指成佛之前的幻像,是一切可感可触的“我”的世界,包括我的“心魔”。所谓“我化为佛,未佛皆魔”2,这里便暗含着由“真理”推衍出幻像的逻辑。

即使是写实的题材,小说批评家也乐意于在其中捕捉作家的理念推演轨迹。张新之说:“《石头记》乃演性理之书。”3这句话常被当成笑话,当成不值一辩的牵强附会。但是,我们有什么理由不相信,《红楼梦》的作者是有意识地以理念去设置人物关系、推演故事结构?

明清章回小说的作者是如何设置人物、推衍故事的,这需要我们坚持实事求是的态度,以归纳的方法去总结明清章回小说的形态与成规,而不是以今天的小说观念去演绎、去过滤、去梳理明清小说学。我们既要尊重明清章回小说的自身特点,又必须考察明清小说批评家是如何认识长篇章回小说的艺术特点的。

《妙复轩评石头记》

明清小说批评家的认识有时是点明了小说的艺术个性,有时则是表达了另外一种阅读趣味。在此基础上,才可以进一步做出我们今天的论断。

《石头记》第一回借石头之口说:“至若离合悲欢、兴衰际遇,则又追踪摄迹,不敢稍加穿凿,徒为供人之目而反失其真传者。”然而如何叙述这个庞大的贾府故事,仅仅靠“追踪摄迹”显然无法胜任。

这部小说人事繁多,“按荣府中一宅中合算起来,人口虽不多,从上至下,也有三四百丁;事虽不多,一天也有一二十件,竟如乱麻一般,并没个头绪可作纲领。”4

这就存在着如何设置人物关系、依据什么原则安排事件、推衍故事的问题。《石头记》在人物关系上自然是依据宁、荣二府的家族辈份、围绕故事中心——贾府的盛衰来展开故事的,但是,其人物关系的设置、故事的推衍又不仅仅是依据现实秩序,而且是依据特定的理念去设置。其中,《易》理、五行生克之理是最为明显的。依据理念推衍与依据现实秩序设置,这两者之间并不矛盾。

3

“演”与人物的符号性及人物的关联性

小说人物塑造的成功与否,固然与作家的生活体验之深广度有关,但人物的符号性、标示性之鲜明,同样可以给读者留下深刻的印象。

傅继馥先生称《三国志演义》的人物是“类型化典型”5,这是在现实主义性格论的时代语境下对《三国志演义》人物符号性的认知。傅先生旨在揭示明清小说人物塑造有一个从类型化典型到性格化典型的进化过程。

《明清小说的思想与艺术》

本文认为,《三国志演义》的作者将人物视为道德范型的代号,这并不是因为其作者没有能力去认识人的性格的复杂性,而是“演”的观念引导着其对人物性格的符号性标示。

明代陈元之提到他曾读及一篇《西游记》旧叙,“其叙以为孙,狲也;以为心之神。马,马也;以为意之驰。八戒,其所八戒也;以为肝气之木。沙,流沙;以为肾气之水。三藏,藏神藏声藏气之藏;以为郛郭之主。魔,魔;以为口耳鼻舌身意恐怖颠倒幻想之障。”6

显然,批评家已经注意到了《西游记》人物的符号性:唐僧师徒四人、马、魔等,都是人的感官之符号。唐僧为什么叫“唐三藏”,清代张书坤从另一个角度解读《西游记》人物的符号性,他认为,“三藏”指的是真经,是《大学》的三纲:明明德、新民、止至善。“唐三藏”由《大学》之三纲而命名。这是不同批评家的不同解读。

那么《西游记》的作者真的是把笔下人物当成理念符号吗?如果比较一下元末明初杂剧《西游记》每折题目与明代长篇章回小说《西游记》的回目,我们不难看出后者在理念推演上的创作意图。

杂剧《西游记》全剧六本二十四折,前二本为陈光蕊故事,其折目如“之官逢盗”、“村姑演说”,是一个写实的故事。即使是第三本讲孙悟空的故事,其折目也是“神佛降孙”“行者除妖”“猪妖幻惑”之类,讲述的是有妻子、有兄弟姐妹的孙行者与冒名娶妻的猪八戒的市井味十足的故事。

胡胜、赵毓龙校注《西游戏曲集》,人民文学出版社2018年5月版。

小说《西游记》则以佛理结撰故事,前七回即是一个从“灵根育孕”到如来“定心猿”的故事,以“心猿”指称孙悟空。第十四回“心猿归正,六贼无踪”更是一则以佛理推演故事的典型例证。所谓“六贼”,是六个拦路抢劫的强盗。但作者将此六人命名为眼看喜、耳听怒、鼻嗅爱、舌尝思、意见欲、身本忧,显然是以佛教所说的“六贼”眼、耳、鼻、舌、身、意去演述故事。

《红楼梦》第一回和第五回,作者以独特的方式告诉我们,他就是有意识地把人物当成理念的符号。第五回的“红楼梦曲”和十二钗判词是贾府及其主要人物的命运图式,后文的人物关系及故事走向即依此图式而展开。

这种创作理念显然继承了《金瓶梅》的“冰鉴定终身”以命运图式推演人物命运和小说整体结构的做法。第一回的“作者自云”已经表达了作者通过甄士隐(真事隐)、贾雨村(假语存)的命名符号性去推演故事的创作理念,表达了全书在处理某些生活素材的创作态度。第五回“玉带林中挂,金簪雪里埋”,这是林黛玉、薛宝钗人物命名的寓意,也是其最终结局的命运图式。

“金克木”的五行生克之理念显然是作者设置这两个人物关系乃至其姓氏的依据。小说第八回写宝玉要前往梨香院看望宝钗,将讲述一个“识玉”的场面,却先以琐事一隔,写了几个小人物向宝玉请安,先是詹光、单聘仁,后是吴新登、戴良、钱华,脂批点明,这几个名字分别寓意“沾光”“善骗人”“无星戥”“大量”“钱开花”。

《妙复轩评石头记》

除吴新登外,这几个人物都只是符号,他们的出现只因其相关寓意的需要,所以脂批说,这些人物的设置,是“随事生情,因情得文”,因故事讲述至此,需要几位奔走于贵族之家的寄生虫,便以“沾光”“善骗人”等设置此数人以及他们与宝玉的关系。

至张新之读《红楼梦》,则更是以人物符号性推演故事进程。他认为,《红楼梦》是在演绎《四书》《五经》:“政字演《书》,王字演《易》,合政、王字演《国风》。若贾赦之赦,邢氏之刑,则演《春秋》之斧钺也。至‘毋不敬’三字冠首《曲礼》,礼主春生,故东府之主曰敬,乃大有期望之意。奈其背敬叛礼,为造衅开端之罪首,遂至所出为珍,伦理澌灭矣。珍之转音通烝,即禽兽行上下乱之名,不必指定以下烝上。总一乱成《春秋》之大僇而已。”7

《红楼梦》人物的性格当然不仅仅是其符号性所能概括的,但其符号性以及符号性之间的关联却也表达了作家对人物本质和人物关系的认知与评判。

成功的小说总是能揭示或折射出特定的社会状态与情感思想。但小说的成功与否并不取决于是否直接再现这些关系。当小说家决定呈现他对社会关系的认识的时候,不同的创作理念将会对其呈现进行赋形。追踪摄迹的写实手法是一种赋形的形式,理念推演同样也是一种赋形的形式。

张竹坡评本《金瓶梅》

作为最早一部文人独创小说,《金瓶梅》对世情、对财色的丝丝入扣的描写,使这部小说成为明代世情小说的经典之作。

但张竹坡认为,《金瓶梅》的人物之命名、人物关系之衍生、人物系统之构成,乃是特定理念推演的结果,他说:“稗官者,寓言也。其假捏一人,幻造一事,虽为风影之谈,亦必依山点石,借海扬波。”8

他认为小说在本质上是一种寓言,依据特定理念“假捏”人物,“幻造”事件。“故《金瓶》一部,有名人物不下百数,为之寻端竟委,大半皆属寓言。庶因物有名,托名摭事,以成此一百回曲曲折折之书。9

这个“物”不是客观事物、生活原貌,而是特定的旨意。如果说,西门庆、潘金莲等人物是因《水浒传》而演之,那么,李瓶儿、庞春梅这两个人物又是因何而生呢?“瓶因庆生也。盖云贪欲嗜恶,百骸枯尽,瓶之罄矣。”10

因贪欲而导致生命枯尽,犹如瓶之罄,李瓶儿与西门庆的命名以及相互关系即由此意旨而推衍出来。因瓶生情,故插花之瓶即李瓶儿,其丈夫则姓花。“瓶”与“屏”同音而相关,书中写及芙蓉屏,则芙蓉为李瓶儿之象征。芙蓉裁以正月,冶艳于中秋,摇落于九月,故瓶儿必生于正月十五,嫁以八月十五,后病必于重阳,死以十月。

而春梅则因瓶而生,“瓶里梅花,春光无几,则瓶罄喻骨髓暗枯,瓶梅又喻衰朽在即。梅雪不相下,故春梅宠而雪娥辱,春梅正位而雪娥愈辱。月为梅花主人,故永福相逢,必云故主。”11

齐鲁书社版《张竹坡批评金瓶梅》

小说中诸多人物因其所属符号“瓶”“芙蓉”“梅”“雪”之意义关联而发生关系,或者说,作家在设置人物关系时,符号的理念关联深刻地影响着他的艺术构思。

由于《西游记》是一部神魔小说,批评家把它的艺术构思解释为理念推演,这显然更容易为读者所接受。

谢肇淛在陈元之所引旧叙的基础上进一步指出:“《西游记》曼衍虚诞,而其纵横变化,以猿为心之神,以猪为意之驰,其始之放纵,上天下地,莫能禁制,而归于紧箍一咒,能使心猿驯伏,至死靡他,盖亦求放心之喻,非浪作也。《华光》小说则皆五行生克之理,火之炽也,亦上天下地,莫之扑灭,而真武以水制之,始归正道。其他诸传记之寓言者,亦皆有可采。”12

叙事表层的孙悟空(猿)与猪八戒(猪)之活动并不是现实人物的真实生存,而是心、意之放纵的符号。这种解读观念出现于晚明心学思潮中,其受到追捧也是顺理成章之事。

陈元之《刊西游记序》

4

“演”与小说结构的建立

作为一种小说创作理念,“演”必然要由人物之命名、人物关系之设置扩展至小说的整体结构,由此为小说建立起一个隐喻的象征体。

从“评点本构成新的文学史事实”的角度看13,评点的内容已经成为小说文本的一部分,评点者实际上已经参与了评点本的创作。我们可以从这个角度来理解明清小说结构的理念推演的特点。

明代盛于斯认为,《西游记》是以《易》理推演整部小说的结构的:“盖《西游记》,作者极有深意。每立一题,必有所指,即中间斜〔科〕诨语,亦皆关合性命真宗,决不作寻常影响。其末回云:《九九数完归大道,三三行满见真如》。九,阳也;九九,阳之极也。阳,孩于一,茁于三,盛于五,老于七,终于九。则三、九,数也。不用一而用九,犹‘初九,潜龙勿用’之意云。三三,九九,正合九十九回。”14

全书原应是九十九回,而现存《西游记》共一百回,盛于斯据《易》理而断言,小说中“清风岭唐僧遇怪,木棉庵三藏谈诗”一回必是后人之伪笔,去掉这一回,全书正是九十九回。

清代的批评家似乎更愿意以“证道书”视《西游记》。刘廷玑认为:“《西游》为证道之书,丘长春借说金丹奥旨,以心风意马为根本,而五众以配五行,平空结构,是一屋楼海市耳。此中妙理,可意会不可言传,所谓语言文字,仅得其形似者也。”15以阴阳五行之理设置人物关系和小说结构,从而传达金丹奥旨。

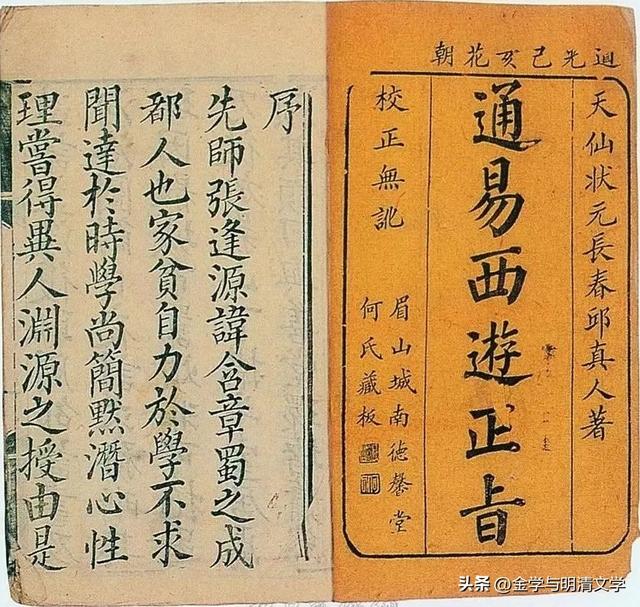

张书绅《新说西游记》

张书坤不满意于讲禅谈道之说而另辟蹊径,认为此书是演《大学》之儒学。在“演”的理念上,张书坤与之前的讲禅谈道者是一致的,只不过他认为《西游记》演的是《大学》,他把《西游记》一百回分为三大段:从第一回至第二十六回为第一段,演的是《大学》的“三纲八目”;第二十七回至九十七回,演的是《大学》的各章;第九十八回至第一百回,总结明、新、止至善,总括全书之旨。

“盖路经十万八千里,时历十四年,莫非大学之道,故开卷即将此句提出,实已包括全部,而下文一百回,三大段,五十二篇,俱从此句生出也。”16在他看来,《大学》奥旨是《西游记》的作者推演小说总体结构的原点。

清代的张含章认为,《西游记》是三教一源之书,全书“以《周易》作骨,以金丹作脉络,以瑜迦之教作无为妙相”17。

张含章的独特之处在于他同时以三教之玄理去推演《西游记》的故事,比如以《易》理演之,小说前七回写开天辟地,“特阐乾元”,第八回写唐王开科取士,玄奘秉建大会,即配坤元。《周易》乾、坤之后,屯、蒙六卦皆不离水,故写玄奘出世的第九回中,人名、地名多与水有关。建会之所以由龙王而起,也因水而设计情节。

清德馨堂刊本《西游正旨》

若从演道教奥旨的角度看,“开首七回,于悟空一人身上,明金丹至秘,非师莫度之旨。第九回,见人有身,而后先天乾坤,已复为后天坎离,必得明法之长老,说明根源,九九功完,然后我之父母团圆,而父母之父母亦团圆。是明文王卦,业已昭昭,则丹法实非造作。十回至十二回,明离飞火扬神发为知之害。自十三回至二十六回,则于玄奘四众身上,演出攒簇五行以成丹,由人希天,天上天下只有此一法,仙佛虽分门,其道则无异也。自二十七回至七十七回六章,或明真心之不可暂离,或明二气之宜详辨,或明丹道法象于月,或明返魂亦在乎人,或明水火之不宜偏胜,或明旁门之自取陨身,或示真铅一味,或现虚无圈子,总教人善为调济,实力承当,毋生二念,则中枢既立,幻相难扰,外虽和光同尘,内则清浊悉辨,知言养气,钻透阴阳,知至行尽,则金丹自然得手。始于《道德》有身为大患之本,终于《南华》北溟图南,而老庄道中之规矩准绳备矣。七十八至八十八回,乃细论还丹与金丹不同,先气后液,非仅神化,其温养之功亦异。亦如契后之乱辞,孔窍其门。或言授受之宜谨,或言因由之有在,或因前言之不足,而后重言之,或言善之固当为,仍须韬晦之。末三回,则总括全部。”18

若以佛理视之,全书“自首至终,皆不外一部《多心经》”19。胡适说,《西游记》被三四百年来的道士、和尚、秀才弄坏了,“道士说,这部书是一部金丹妙诀。和尚说,这部书是禅门心法。秀才说,这部书是一部正心诚意的理学书。”20

《中国章回小说考证》

胡适是站在现代写实主义立场去评判明清以来的《西游记》评论的,当然会把清代评点者关于理念推演的阐释视为无稽之谈。

《金瓶梅》虽是世情书之典范,但理念推演同样在作者设置全书结构时留下鲜明印记。崇祯本把词话本第一回的“景阳岗武松打虎,潘金莲嫌夫卖风月”改为“西门庆热结十弟兄,武二郎冷遇亲哥嫂”,以“冷热”理念改造原小说的结构。

张竹坡的评点进一步强化这种创作理念,他认为,《金瓶梅》全书之立意在“冷热金针”,读懂其“冷热金针”,方能读懂全书。他说:“《金瓶》以‘冷热’二字开讲,抑孰不知此二字为一部之金钥乎?”21

那么作者是如何利用理念推演的方法去呈现这一主旨的?张竹坡通过“音训”的方法指出,《金瓶梅》全书的由热而冷的大结构是通过温秀才、韩伙计而推演出来的。“韩者冷之别名,温者热之余气。故韩伙计于‘加官’后即来,是热中之冷信。而温秀才自‘磨镜’后方出,是冷字之先声。是知祸福倚伏,寒暑盗气,天道有然也。虽然,热与寒为匹,冷与温为匹,盖热者温之极,韩者冷之极也。故韩道国不出于冷局之后,而出热局之先,见热未极而冷已极。温秀才不来于热场之中,而来于冷局之首,见冷欲盛而热将尽也。噫嘻,一部言冷言热,何啻如花如火!”22

第一奇书本《金瓶梅》

《红楼梦》第二回以冷子兴来演说荣国府,其用意也在此。《红楼梦》本来是演贾府故事的,却迟迟不入正题。第一回叙创作缘起、具有序幕性质的甄士隐故事之后,第二回则是由过场人物冷子兴演说荣国府。

这种叙事策略究竟有何目的?张新之说:“上回演‘心’字之源,以真假为究竟;此回演‘情’字之始,以冷热为枢机。雨村,热中人也。子兴,冷姓人也。首演真假,是自出杼轴;次演冷热,是借人门径。而仍以半隐半明出之,是则青出于蓝。”第一回与第二回的故事承接,由“冷热金针”之理念演成。

《红楼梦》写人叙事之成功固然得益于作者对生活的深切了解,但全书的整体结构显然有酝酿成熟的义理在支撑,处处表现出理念推衍的特点。脂批说:“事则实事,然亦叙得有间架、有曲折……以致……诸奇书中之秘法。”

对于长篇章回小说来说,尽管所写故事为实人实事,但如何展开故事却不仅仅是如实排比、依纪年或年谱排列铺陈那么简单。第一回的石头故事发生于女娲补天之时的大荒山、无稽崖、青埂峰,这并不是地理学意义上的地名,而是以意念设置而成的故事背景,脂批点明:大荒山取“荒唐”之义,无稽崖取“无稽”之义,石头无补天之用,故落堕情根。脂批对该书意念推演的特点的点明,提醒读者不要沉迷在故事的叙述中,而应该保持捕捉奥义的警觉。

“空空道人因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空”,这正是《红楼梦》的故事大框架与人情物事推演的总体趋向。

第一回的甄士隐故事,读者往往据第一回“作者自云”所说的“将真事隐去”而认为这是作者隐去曹家真事的宣言,但如果着眼于这段故事的叙述过程,则可知“甄士隐”之命名另有深意。

甲辰本批者称这段故事为“小枯荣”,的确,这段故事实际上是以色空观念去推演一则人生枯荣的故事,由此参透枯荣皆幻、色相俱空。“甄”即“真”之谐音,但此“真”不是指曹家历史事实之真,而是指佛家真谛之真。

尽管作者在讲述故事时娓娓道来、追踪摄迹,但故事的推演则是真幻倏忽、惊心动魄。甄士隐于炎夏永昼之时忽梦一僧一道;当意欲随僧道入太虚幻境时,忽听一声霹雳,故事的场景又切换至烈日炎炎、芭蕉冉冉的书房景观;当士隐沉浸在女儿的乖觉可喜的愉悦之中时,一僧一道又出现,称英莲为“有命无运,累及爹娘之物”;而僧道的消失忽又接以隔壁葫芦庙内贾雨村的故事,贾雨村代表“荣”,代表功名利禄,代表幻;丫环娇杏代表“侥幸”、幸运;雨村去后,便接以士隐丢失女儿、寄人篱下、飘然出家。

如果说,这只是小说的“序幕”,隐喻性的叙述并不令人意外,那么,后文贾府乃至四大家族的故事,其理念推演就更值得我们注意了。故事的衔接、场景的转换正演述着深奥的玄理。

《红楼梦精读》

《红楼梦》第六回再一次正面叙述贾府故事,却是从“千里之外,芥豆之微,小小一个人家”写起,从刘老老这个近乎“龙套”式的人物写起。对此,脂批说:“‘略有些瓜葛’,是数十回后之正脉也,真千里伏线。”

这是从故事的前后呼应,从文章学的角度来理解作者的这一写法。但张新之却认为作者是用理念推演的方式来展开这段故事的,刘老老的故事紧密地关联着《红楼梦》全书的整体结构。

小说第五回写贾宝玉“初试雨云情”,接下来本应放口谈情,作者却偏从刘老老的故事讲起;刘老老乃一插科打诨角色,在一百二十回中,六次出现,为什么?

张新之苦思三年,终于悟出:

刘老老一纯坤也,老阴生少阳,故终救巧姐。巧生于七月七日,七,少阳之数也。然阴不遽阴,从一阴始。一阴起于下,在卦为姤䷫。

以宝玉纯阳之体而初试云雨,则进初爻一阴而为姤矣,故紧接曰“刘老老一进荣国府”。一阴既进,驯至于剥䷖,则老老之象已成,特馀一阳在上而已。

剥,九月之卦也,交十月即为坤䷁,故其来为秋末冬初,乃大往小来至极之时,故入手寻头绪曰“小小一个人家”、“小小之家姓王”、“小小京官”,“小小”字凡三见,计六“小”字,悉有妙义。

乾三连即王字之三横加一直,破之则断而成坤。其断自下而上,初爻断为巽☴,巽为长女,故为母居女家。二爻断为艮☶,艮为狗,故婿名狗儿。三爻断为坤☷,坤,臣道也,故做官与王姓联宗,则因重之为六画之坤䷁。自姤䷫而遁䷠,而否䷋,而观䷓,而剥䷖,而坤䷁,悉自小小而进,其势甚利,不可制止,故联宗为势利,而荣府正当盛时,其极尚远,故为远族。

狗儿之祖,但曰姓王,但曰本地人氏,而无名。本地人氏,坤为地也,地道无成而代有终,故不名,而名其子为成,亦相继身故也。

狗儿一艮,王成亦即艮。艮,东北之卦,万物之所成终而所成始,故曰成。东北为春冬之交,故生子名板儿,板文木反,水令退木令反矣。又生一女名青儿,青乃木之色,由北生东,是即老阴生少阳也。艮在五行为土,故以务农为业。

老寡妇无子息,阴不生也,久经世代者,贞元运会,万古如斯,而圣人作《易》,扶阳抑阴及至无可如何,而此生生不息之真种,必谨谨保留之,是则所谓刘老老也23。

《妙复轩评本绣像石头红楼梦》

张新之认为,阴阳八卦、五行生克与《红楼梦》的人物命名、人物关系推演、事件的接榫、推移等都有着相同的图式。张新之这种解读方式符合曹雪芹的创作理念吗?这是令人怀疑的,张新之的解读显然是过度阐释的。

但是,《红楼梦》第五回的《红楼梦曲》使我们相信,曹雪芹在真实叙述曹家故事的过程中,曾经有意地用阴阳八卦、五行生克之理去命名人物、配置人物关系、推演故事情节。不管对“虎兔相逢大梦归”判词中的“虎兔”作何种解释,可以肯定的是,它表明了作者以干支、五行生克等理念去设置人物结局。

除了五行生克等理念之外,以谜语推演故事结构也是《红楼梦》常用的方法。薛宝琴所编怀古诗既预示着人物结局,也为后文演述故事的结构预设了纲领。

理念推演,是小说创作发展到一定阶段之后的产物,是中国古代长篇白话小说创作史上文人书写的一大标志。

5

结 语

演,并不是指小说家不需要格物,不需要深入生活。格物是创作的第一阶段,而“演”则是创作过程的第二阶段:构思。如何安排人物位置、人物关系,如何布局谋篇,这是因人而异的。

在“三言”“二拍”等短篇白话小说中,人物关系相对简单,事件进程不算复杂,如何把故事讲述得富于戏剧性或诗情画意,是构思的关键内容。长篇章回小说要讲述的人物多者数百人,少者数十人;事件是大小相间交错,人物关系及事件关系较复杂,于是设置人物关系、安排事件位置便显得十分重要。

《镌像古本西游证道书》

《水浒传》《儒林外史》等小说属于链条式结构,它们采用史书的列传体,用几回讲述一个人物的传奇故事,再把一个个人物传奇故事先后串起。《西游记》虽然也属于链条式结构,但它的描写对象显然使得该书的创作更富于隐喻性。《金瓶梅》和《红楼梦》的网状结构使得作者在创作时显然采用更为复杂的运思方式。与格物铺陈的近乎朴素的构思方式不同,“演”是一种更加成熟、更加成竹在胸的、更具操控性的创作理念。

以“理念推演”去创作小说,并不等于写出性格空洞的人物。尽管《西游记》在创作理念上如谢肇浙所说“以猿为心之神,以猪为意之驰”,但睡乡居士仍然认为,小说中“师弟四人,各一性情,各一动止,试摘取其一言一事,遂使暗中摸索,亦知其自何人,则正以幻中有真,乃为传神阿堵,而已有不如《水浒》之讥,岂非真不真之关,固奇不奇之大较也哉。”24谢肇浙与睡乡居士之间是不矛盾的。

格物是作家参悟生活的手段;理念推演则是作家营造艺境的手段。在我们强调格物的重要性、强调明清作家“反映生活”的现实主义精神的同时,不应忽略理念推演在作家营造艺境过程中所表现出来的独创性。

注释:

1、金圣叹《第五才子书施耐庵水浒传•序三》,陆林《金圣叹全集》第3册,南京:凤凰出版社2008年版,第20页。

2、袁于令《西游记题词》,朱一玄、刘毓忱编《〈西游记〉资料汇编》,天津:南开大学出版社2012年版,第223页。

3、7、23、张新之《妙复轩评石头记》,北京:北京图书馆出版社2002年版,第61页、第146页、第70-72页。

4、曹雪芹《乾隆甲戌脂砚斋重评石头记》第六回,上海:上海古籍出版社2004年版,第2A页。

5、傅继馥《〈三国〉人物是类型化典型的光辉范本》,《社会科学战线》1983年第4期。

6、陈元之《西游记序》,朱一玄、刘毓忱编《〈西游记〉资料汇编》,天津:南开大学出版社2012年版,第225页。

8、9、10、11、张竹坡《〈金瓶梅〉寓意说》,张竹坡评、王汝梅点校《张竹坡批评金瓶梅》,济南:齐鲁书社1991年版,第13页、第13页、第13页、第14页。

12、谢肇淛《五杂俎》,朱一玄、刘毓忱编《〈西游记〉资料汇编》,天津:南开大学出版社2012年版,第315页。

13、参见拙文《论评点重构叙事》,《文艺研究》2016年第4期,第50-57页。

14、盛于斯《休庵影语》,朱一玄、刘毓忱编《〈西游记〉资料汇编》,天津:南开大学出版社2012年版,第316页。

15、刘廷玑《在园杂志》,朱一玄、刘毓忱编《〈西游记〉资料汇编》,天津:南开大学出版社2012年版,第319页。

16、张之坤《新说西游记总批》,朱一玄、刘毓忱编《〈西游记〉资料汇编》,天津:南开大学出版社2012年版,第333页。

17、18、19、张含章《西游正旨后跋》,朱一玄、刘毓忱编《〈西游记〉资料汇编》,天津:南开大学出版社2012年版,第339页、第340页、第340页。

20、胡适《〈西游记〉考证》,易竹贤辑《胡适论中国古典小说》,武汉:长江文艺出版社1987年版,第314页。

21、22、张竹坡《冷热金针》,张竹坡评、王汝梅点校《张竹坡批评金瓶梅》,济南:齐鲁书社1991年版,第12页、第12页。

24、睡乡居士《二刻拍案惊奇序》,朱一玄、刘毓忱编《〈西游记〉资料汇编》,天津:南开大学出版社2012年版,第315-316页。

本文原刊于《明清小说研究》2022年第3期,经作者授权刊发于古代小说网微信公众号,转载请注明出处。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com