沙洲英烈(南通州江海英烈系列事迹)

东南警卫团(曾称海启警卫团、海门警卫团等)组建于1941年4月,是由中共东南(海门、海启)县委直接领导的一支武装,第一任团长是由时任海启县委书记的顾尔钥兼任。这是中国共产党在海启地区组建的第一支抗日武装,活动的主要区域是海门、启东(一度包括崇明县),因地处苏中地区的东南方,故称东南警卫团。东南警卫团的团长先后由顾尔钥、梅嘉生、王澄、曹持衡等6人担任过,政委先后由罗桂华、洪泽、鲍志椿、赵一德等11人担任过。全团共有3个营、1个特务连、1个教导队、1个重机枪连,共1500多人。

抗日战争时期的东南警卫团

土地革命失败后,海门的共产党员被国民党抓的抓、杀的杀,被迫于1933年停止了活动,直至1938年日本鬼子占领海门,海门虽有地下党的活动,但党的组织仍未建立。针对国民党反动派消极抗日的不抵抗政策,共产党必须担起全民族的抗日重任,1940年1月,抗日时期海启地区重建的第一个中共党支部——永平乡支部诞生,接着1940年11月抗日时期重建的第一个县委——崇启海县委也诞生了,并践行毛泽东同志“枪杆子里面出政权”的论断,1941年4月,县委组建了第一支武装——东南警卫团,并立即投入了抗日斗争。

1943年11月6日,我东南警卫团一连组织的七匡河(今悦来镇境内)畔伏击战,袭击敌人的编保甲队伍,经过一个小时战斗,打死鬼子3名,打死伪军5名,俘伪军3名。二连组织的一次攻打新港镇(今属启东王鲍镇)的战斗,经过15分钟战斗,拿下了新港镇据点,炸毁了敌人的碉堡,毙伤敌人10多人,缴获了大量的武器弹药。军事上的打击,不仅牵制了敌人的“清乡”精力,而且有力地震慑了参与“清乡”的伪特人员。

据1944年在解放区发行的《东南报》统计,1943年春至1944年春的1年间,东南警卫团共参战73次,毙伤鬼子118人(其中击毙57人)、毙伤伪军124名(其中击毙85名),俘伪军164名。对当时驻守海门总共只有几百人的日军而言,是很大的打击。

日伪军惶惶不可终日,哭丧着脸在碉堡内求菩萨“保佑”。小林信男(南通日军司令)则大骂陆超(汪伪海门清乡公署主任)“无能”;张北生(汪伪苏北清乡公署主任)责问汤同书(汪伪启东清乡公署主任):“你有军、警、特总兵力4000多,斗不过区区几百人的王澄(时任东南警卫团团长) ?”

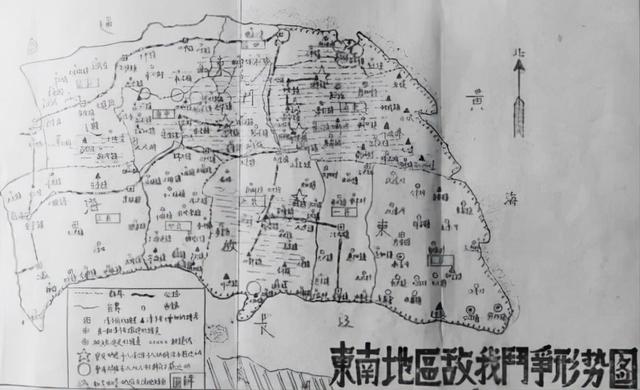

1943年至1944年的东南地区敌我斗争形势图

解放战争时期的东南警卫团

1945年8月15日,日本宣布投降,1946年2月日军完全撤出海门。东南警卫团按照上级部署,对国民党反动派企图发动内战的阴谋,抓紧时机作好准备:一是扩充队伍,增强战斗力;二是收缴日伪军的武器弹药,武装自己。1947年5月,东南警卫团向华中9分区汇报,决定消灭一再对解放区进行“清剿”的、反动透顶的国民党驻海启的精锐部队——83师19旅55团。

1948年底,海启地区的敌人主力大部分被消灭,1949年1月29日我东南警卫团奉命与南通警卫团、通海独立营等一起攻占了县城茅家镇,两天后又胜利攻占了三厂、青龙港。至此海门全境解放,人民获得了新生!

1949年2月,东南警卫团建制撤销,分别建立海门警卫团和启东警卫团(1949年5月,海门警卫团和启东警卫团撤销,归属新建的南通军分区领导)。东南警卫团在八年的战争中,经历过大大小小的战斗数千次,保卫了人民,威震了敌胆。同时为了东南地区抗日战争和解放战争的胜利也牺牲了包括团长王澄、政委鲍志椿在内的数百人,人们永远不会忘记他们!

位于海复的中国人民抗日军政大学第九分校

警卫团部分领导成员合影。前排左起:戈拔、郁谦、孙燮文。后排左起:梁尚人、曹持衡、季新华、赵一德

附录:

东南警卫团七任团长:

第一任团长顾尔钥(1919—2000),江苏南通人,1938年10月参加革命,1939年7月加入中国共产党。抗日战争时期在如皋任中共抗战支队支部书记、区委书记、民运部长等职,1940年12月调任为崇启海县委书记,1941年3月海门警卫团成立,顾尔钥兼任团长。1941年9月,海门警卫团和启东警卫团合并建立海启警卫团,顾尔钥兼任海启警卫团团长。顾尔钥在海门警卫团和海启警卫团共计工作了7个多月,在日伪“大扫荡”极其困难的条件下为海门警卫团和海启警卫团的组建立下了汗马功劳。使东南警卫团从无到有,发展成为130多人的抗日队伍,担起了启海大地上抗日斗争的重任。1941年底,顾尔钥调任新四军苏中军区四分区政治部民运科长,此后又三次调往海启地区,主持海启(东南)县委(行署)的工作,为争取海启地区抗日战争和解放战争的胜利建立了不朽功勋。新中国成立后,顾尔钥曾任南通大学(今南通大学医学院)院长、南京中医学院(今南京中医药大学)院长、江苏省医药管理局局长、江苏省高等教育局局长等职。

第二任团长罗桂华(1907—1984),江西萍乡市上栗县赤山镇人,1930年在安源参加红军,同年加入中国共产党。土地革命战争时期,任红一军团二军七师二十一团机炮连指导员、福建省军区独立九团政委。参加了中央苏区反“围剿”和闽西三年游击战争。抗日战争时期响应党中央“北上抗日”的号召来到江北地区,先后任新四军第二支队政治部组织科科长、四团政治处主任、一师三旅八团政委,1941年7月任东南警卫团政委,后又兼任团长,在海门任职共10个月。罗桂华主政东南警卫团期间,东南警卫团的队伍扩大至500多人。解放战争时期,罗桂华先后参加了苏中、莱芜、孟良崮等战役。新中国成立后,历任东北军区后勤部第一医院管理局局长、原总后勤部西安办事处政委等职。1955年被授予少将军衔,同时获得了国家二级八一勋章、二级独立自由勋章、二级解放勋章等荣誉。

第三任团长梅嘉生(1913—1993),江苏丹阳人,1938年参加新四军,当年夏天,新四军开赴江南开辟敌后抗日根据地,他参加了陈毅新四军,被任命为新四军江南人民抗日义勇军挺进纵队第三团团长。1938年底,为执行新四军“北上”抗日方针,梅嘉生率领部队渡过长江,活动于苏北地区。1939年5月,梅嘉生由陈毅介绍加入了中国共产党。此后梅嘉生先后担任新四军苏皖支队副司令员、南通保安旅副旅长等职。1942年4月,梅嘉生以苏中四分区参谋长的身份兼任东南警卫团团长,在海门工作共8个月。在任期间,他领导并指挥了多次抗击日寇的战斗,狠狠地打击了日伪“大扫荡”的气焰,鼓舞了我抗日军民的斗志。抗日战争胜利后,梅嘉生历任苏中军区副参谋长、二十三军副军长等职。新中国成立后任海军航空兵副司令员、东海舰队副司令员、海军副司令员、上海市政协副主席等职,1955年被授予少将军衔。

第四任团长王澄(1914—1944),祖籍镇江,出生于上海,1937年在启东防空监视哨工作期间参加了瞿犊、王进领导的抗日游击队,不久加入共产党。1940年6月部队改编为新四军挺进纵队新五团,王澄任团长,同年10月调任崇启海常备旅任副旅长,1942年12月担任东南警卫团团长。王澄在东南警卫团工作的两年中,由于该团大部分兵力受命调往外线作战,留守在海启地区的东南警卫团的主要任务是牵制敌人的兵力。王澄依靠几百名东南警卫团战士,牵制了日本鬼子和伪军的数千名“扫荡”“清乡”力量。1944年夏,部队在忠义乡被日本鬼子和伪军包围,王澄指挥部队分散后到指定地点,部队集合后又再次遭敌人包围,他与海南区队民兵取得联系后,一面命令海南区队在敌人后面分两路进行打击,一面又分派部分警卫团战士分路佯攻。1944年12月26日,王澄与政委鲍志椿在野外察看敌情时,被敌人的冷枪击中,两人均不幸阵亡。

第五任团长梅永熙(1918—1986),海门泰兴镇(今属临江新区)人,1940年11月参加新四军,1941年6月入党,长期在海门从事武装斗争,先后任区大队教导员、东南警卫团营长、参谋长等职,参加过灵甸镇战斗、久隆镇战斗等多次重大战斗。1944年12月团长王澄牺牲后,梅永熙任代理团长至抗日战争结束。其间梅永熙带领地方武装不断出击,取得南阳村与海复镇之间的伏击战、久隆南窑头及悦来镇西公路伏击战等多次战斗的胜利。解放战争开始以后梅永熙任东南警卫团副团长(无正团长),他率部挺进茅家镇、三厂镇、青龙港等地区,连续作战40多天,狠狠地打击了国民党军队和还乡团。1947年1月,梅永熙奉命率领东南警卫团四个连组建华中九分区独立七团,梅永熙任参谋长,1948年,七团成为华东野战军的主力,编为二十九军八十七师二百六十团,梅永熙任副团长、代团长,参加了淮海战役、解放上海等重大战役。新中国成立后,梅永熙调中央军委情报部任科长,1955年出任驻外使馆武官,1970年调任河南省信阳军区副司令员,1979年任河南省军区顾问,1982年以副军职离休。

第六任团长沈坚如(1914—1958),启东和合镇(今启东市寅阳镇和合镇村)人,1939年参加崇明县民众抗日自卫总队(简称“崇总”),1940年随“崇总”北撤至海门,第二天即入党,被任命为常备旅独立中队指导员,1943年底,日伪延期“清乡”时期,沈坚如调任东南县海东区委书记兼区长,1945年9月,东南县委常委兼任东南警卫团团长,在东南警卫团任职的近一年时间里,他针对当时东南警卫团有一批战士入编野战军后人数减少的状况,为应对国民党反动派企图发动内战的阴谋,他按照上级指示:一是大力扩充东南警卫团,将一批有战斗力的区乡民兵,发展为东南警卫团的战士,总兵力再次扩展为1500多名:二是收缴了一批日伪军的装备。1947年11月,沈坚如调九分区八团任团长,1949年4月率部参加了渡江战役。新中国成立后,他先后任苏州警备区团长、松江军分区副司令等职。1955年调原总参谋部行政经济部任队列处处长,同年被授予上校军衔,荣获国家二级独立自由勋章、二级解放勋章等荣誉。

第七任团长曹持衡(1907—1989),启东惠萍镇人,1940年底参加新四军,1941年加入中国共产党。1946年9月任启东警卫团团长,12月启东警卫团与海门警卫团合并,重建东南警卫团,曹持衡任团长。曹持衡在任职的11个月中,带领东南警卫团由战略防御进入了战略反攻阶段,粉碎了国民党反动派在还乡团的配合下,企图消灭我革命武装的阴谋。1947年5月下旬,华中(华东中部地区的简称)九分区决定重创抗日战争时投靠日伪、抗日战争胜利后又投靠国民党反动派的徐容部,以粉碎敌人“清剿”“扫荡”的阴谋。九分区七团决定南下海启,与东南警卫团配合打击徐容部。七团与东南警卫团经过缜密研究,确定集中优势兵力攻打灵甸镇,经过3小时激战,全歼守敌,一举攻下灵甸镇。灵甸镇战斗使我方一下子由战略防御进入了战略反攻阶段。灵甸镇战斗的胜利受到了华东军区和苏中军区的嘉奖。是年11月,曹持衡调任九分区八团任副团长。新中国成立后,曹持衡参加了抗美援朝,回国后曾先后任南通军分区、扬州军分区副司令员等职。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com