万历年间发生了什么(万历年间持有窝本)

扬州盐商也称两淮盐商,并不都是扬州人,而是指侨寓在扬州、从事盐业的各地商人。

明成祖迁都北京后,为抵御游牧民族的不断南侵,建筑了由晋北到山海关的九边,拱卫北京。边防驻军需要粮食,政府就让商人运粮到边境去,“易之以盐”。商人拿着取盐凭证“盐引”(又称“盐钞”),到两淮地区取盐,再到行盐疆界去贩卖,史称“开中法”。当时的山西、陕西靠九边最近,山陕商人迅速崛起。然而,“运送粮草一路凶险,还要受到地方官僚的盘剥,商人们不堪重负。”扬州文化学者韦明铧说,当权者逐渐意识到这种实物交换体制不合时宜了。弘治年间,户部尚书叶淇主持盐政改革,商人不再需要运粮换盐,只要纳银就可拿到盐引,称为“折色制”。此时,南宋起便靠运木材等开始资本原始积累的徽州商人,抓住机会,纷纷来到扬州。“富室之称雄者,江南则推新安(徽州),江北则推山右(山西)。新安大贾,鱼盐为业……山右或盐,或丝,或转贩,或窖粟……”(明朝谢肇淛《五杂组》)可见,当时的扬州,山陕商人和徽商已经占据了主要地位。

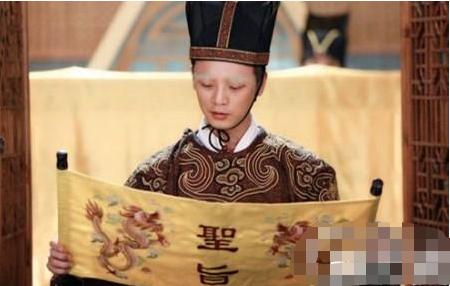

乾隆年间盐照

“不过,盐商势力得以迅速膨胀,还要到晚明纲盐制度的确立。”复旦大学历史地理研究中心教授王振忠讲到这,特地强调了“窝”的重要性:“万历年间通过登记在册的形式,政府把行盐的资格、权力放给了特许的一批商人,这种名额、席位就称为‘窝本’、‘根窝’。”“窝”是世袭的,纲册上有名、握有“窝本”的都是资本实力雄厚的大盐商。“纲册上无名、没有‘窝本’的人就领不到盐引,只得跟大盐商去买盐引。”安徽师范大学教授王世华打了个比方,称盐引是有价证券。扬州城内至今还有一条叫“引市街”的南北向古街,顾名思义,就是买卖盐引的地方。“加上典当行、钱庄的兴起,无疑就是当时的金融街。”清朝年间,两淮盐商组织日趋成熟严密。盐商有总、散之分,“于商人之中择其家道殷实者,点三十人为总商”(清盐法志《职官门一·官制》),乾隆中叶又出现了权力空前的“首总”,由与皇室、官僚关系最为密切的总商担当。王振忠说:“首总-总商-散商格局的确立,进一步巩固了盐商的专卖垄断地位,经济实力空前庞大。”

盐商到底有多富?据宋应星《野议·盐政议》中所写,明末扬州盐商的资本已达白银“三千万两”,到乾隆年间跃升到七八千万两。什么概念呢?王振忠作了一番补充解释:乾隆三十七年,“康乾盛世”达到顶峰,当时的户部存银不过七千八百万两。在扬州盐商富可敌国时,朝廷也获得了巨额的盐税收入,“全国赋税之半来自盐课,而两淮盐课又居天下之半”(乾隆《两淮盐法志》)、“两淮盐课当天下租庸之半,捐益盈亏,动关国计”(嘉庆《两淮盐法志》)。

作者:荏山编辑:于颖

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com