光绪三十四年十月(相逢光绪三十四年)

光绪三十四年,公元1908年,章太炎、慈禧太后和康有为,在彼此素未谋面的人生里,因命运的羁连,相恨相杀。透过他们匆匆交集的1908年,仿佛就能看到整部中国近代史的斑驳底色:革命者需要把牢底坐穿,落后势力必将走向死亡,投机分子伺机而动,不忘用聚敛的财富享受人生。

1908年外媒描绘慈禧太后和光绪皇帝去世的版画

同盟会机关报《民报》(以上图源:网络,侵删,下同)

下岗的革命党人1908年10月19日,清光绪三十四年九月廿五,远在东京的同盟会机关报《民报》,忽然被日本政府勒令停止发行,理由是“激扬暗杀”。这份报纸的主编,正是闻名遐迩的章太炎。

两年前,从大清国上海县提篮桥西狱刑满释放的他,经孙中山安排,前往日本主持《民报》的发刊事宜。

因为这份报纸,“革命党人”“同盟会会员”章太炎的大名,比在大清国时更加响亮。他的犀利笔锋直指保皇派、改良派,鼓吹通过“排满救国”的暴力革命争取最广泛民权。

好景不长。这次停刊事件,使得章太炎的编辑之位转给了汪精卫。这是他报章生涯遭遇的第二次“戛然而止”。

在中国近代史上,革命党的笔,比他们的枪,更具有杀伤力。不怕坐牢的章太炎,怕的是,不让他在报纸上写文章。

章太炎是学者,是报人,也是战士。他的报章生涯,原开始于康梁维新派的《时务报》。但与康梁的分道扬镳,是章太炎在“保皇”与“革命”之间做出的严肃选择。终章太炎一生,与康有为的论战,占据了他治学、革命生涯的大部。从古今经文争论到保皇革命分歧,章太炎用他的如椽大笔,化笔为枪,誓与伪经派和保皇党宣战到底。

章太炎旅日旧照(1869-1936)

五年前的1903年,一篇让他扬名中外的《驳康有为论革命书》,和那场差点让他丢了性命的“《苏报》案”,是章太炎经历的第一次顿挫。

在《驳康有为论革命书》中,章太炎写道:“载湉小丑,不辨菽麦。……载湉(光绪帝名讳)者,固长素(康有为字号)之私友,而汉族之公仇也。况满洲全部之蠢如鹿豕者,而可以不革者哉?”这样直叱皇帝名字,毫不掩饰地宣扬革命排满,不仅直接羞臊了“保皇派”领袖康有为,也痛打了大清国的“体统”脸面。骂必抽筋剔骨,这是章太炎的风格。

这篇文章很快被位于上海公共租界的华文报纸《苏报》刊载,并在附言中大力推介“排满革命”。史载“上海市上,人人争购”,更兼外电传讯,《苏报》迅速引发了全国轰动。这让清政府的神经变得异常敏感,大费周章地替“死敌”康有为“兔死狐悲”了一把,必要置章太炎于死地不可。

当时已将光绪帝囚禁,而独掌国政的慈禧太后,在接到两江总督魏光焘与湖广总督端方的联名奏报后,大为光火。在当年7月,记者沈荩因为披露中俄秘约的消息,已在北京被慈禧亲自下令活活杖毙。而此番在上海“劝动天下造反”“语涉大逆”的章太炎,在慈禧眼中,更是死有余辜。

于是,革命党、保皇派、独裁者,三路人马,因为一篇文章,冤家聚头。

“《苏报》案”与章太炎、邹容

出于维护殖民当局在租界管辖权完整性的考虑,在这场报案风波中,对租界事务拥有话语权的英国政府,站在了章太炎一边。而章太炎也得以利用清廷在殖民者面前的虚弱,全身而退。在刑满释放的1906年5月,重获自由的章太炎立即动身前往日本,加入了孙中山的同盟会,成为了一名真正的“革命党人”。

在对反满革命的认识上,章太炎有着强烈的民族主义情结。但对救其于危难的租界当局和隐伏在背后的帝国主义势力,他又表现出了妥协和退让。他不止一次说过:“反满与反帝,要有先有后,不能同时进行,无使清人、白人协以谋我,当务之急是反满,而对帝国主义则不得不姑示宽容。”

1908年,失去了租界保护的章太炎,因《民报》的停刊,再次离开了报纸岗位。而文字之外的遭遇,也令他对革命前途产生了动摇:换帅之后的《民报》转入地下秘密发行,章太炎与孙中山在革命理念及经费管理问题上的分歧,也越来越大。比如孙中山提出民主建国应按照“军政”“训政”“宪政”三个阶段执行,其本质是代议制为基础的资产阶级民主国家模式。而章太炎并不同意,他认为,真正的共和政体不应实行“代议制”,而应执行“直接民权”。对于那些选举出来的议员,章太炎嗤之以鼻,批评“名为代表人民,其实依附政党,与官吏相朋比”。

道不同,不相为谋。革命者因意识形态差异和利益分歧所产生的内部撕裂,正是导致近代民族资产革命不彻底的一大原因。

叶赫那拉氏的失败遗嘱被革命队伍内部矛盾遮蔽视野的章太炎,或许并不知道,日本政府忽然对《民报》采取严禁行为,更多来自于对岸清国的“特殊时期的紧急请求”。

因为此时的大清国,政治氛围空前紧张,各路人马都在心照不宣地等待一个结果:那个曾拼命要将章太炎置诸死地的女人,和那个被章太炎无情讽刺的男人,在一个月之后,即将同时走完他(她)们的剩余人生。

73岁的慈禧太后,和38岁的光绪皇帝,相隔一天接续死亡,是1908年国际政治史上的大事。

清光绪三十四年(公元1908年)11月,慈禧太后、光绪皇帝的“两宫”葬礼现场

光绪皇帝去世时,皇太后自己的灵柩也已在宫内准备就绪。她的病情同样严重。……这种状况让她再也无法利用她和皇储之间的血缘关系来巩固她的权力了。——《纽约时报》1908年11月15日北京电

慈禧皇太后紧随光绪皇帝而去世。昨日朝廷发布公告,宣告皇位由摄政王醇亲王之子溥仪继承。人们怀疑此事背后可能有谋杀。同时,慈禧之死也让人想起她专横的执政生涯。——《纽约时报》1908年11月16日北京电

通过《纽约时报》的观察视角,我们看到了当时慈禧太后和光绪皇帝的死亡,给了世界政坛秘辛以新的佐料。光绪帝在人生的最后一天,没有留下只言片语。而这个本名叶赫那拉·杏贞的女人,却在大限到来的前夜,做了许多事情。

首先,她作为帝国的最高统治者,确立了最高权力运行新的顶层设计架构——“嗣后军国政事, 均由摄政王裁定。 遇有重大事件 , 有必须请皇太后懿旨者 , 由摄政王随时面请施行。”这种调和内外朝的制度设计,是从她四十八年的统治经验中思索得来的。但摄政王全权责任制和太后监督机制,看似两全,却因执行者载沣及隆裕太后的能力和眼界,而宣告失败。更为关键的是,直到生命临终的一刻,她对违背祖制的反思和懊悔,也很快否定了这种“两角平衡”的政治制度的合理性。

“此后,女人不可预闻国政。此与本朝家法相违,必须严加限制。”——慈禧太后遗言

其次,她作为两任皇帝的母亲,在后嗣问题上,为同样没有儿子的同治帝和光绪帝给予了“兼祧两帝”的应急处理。这种源自民间以一人祧两房或者数房的方式延续家族中多个小宗的做法,被清王室正式采纳。慈禧太后将摄政王醇亲王载沣的长子溥仪,立为嗣皇帝,在宗法上,同时继承她亲儿子同治帝和外甥(侄子)光绪帝的法统。可惜,人算不如天算,溥仪在后嗣问题上的空白,使得这种本可追及两代帝王的嗣统安排,也最终宣告破产。

在关于慈禧太后临终的种种传闻里,她向摄政王载沣交待的几件宜速办的事情被历史学家所关注:一是尽快结束预备立宪;二是重用袁世凯,三是尽速清剿革命党。而这三件事,载沣无不反其道而行之。

慈禧太后叶赫那拉·杏贞(1835-1908)

这个女人费尽心思的所有临终谋算,几乎都以失败告终。独裁者的运气,正被无法阻遏的历史大潮,冲刷得一干二净。

在1908年,环绕在慈禧太后和光绪皇帝身上最大的疑团,还是两人离奇的于一天之内相继去世。尽管清宫脉案不厌其烦地记录下皇帝和太后临终前的身体变化,但“阴谋论”的说服力,永远优于仅靠偶然因素支撑的病理解释。于是,“袁世凯下药说”“李莲英谋害说”“太后授意鸩杀说”几乎在死亡的次日,便开始以北京为圆心形成广大的舆论市场。

甚嚣尘上的“阴谋论”很快被蹲守京畿的《纽约时报》《泰晤士报》等外媒转道出口,也给康有为在海外穷途末路的“保皇”生意,提供了一根救命稻草。

康有为的两封电报从戊戌政变中脱逃的康有为,此时,已经流亡海外整整十年了。

他一面宣扬立宪保皇主张,一面注册所谓“保救大清光绪皇帝公司”大肆敛财。

康有为(1858-1927)

西奥多·罗斯福总统(Theodore Roosevelt,1858-1919)

1908年11月14日,当光绪帝去世的消息经《纽约时报》电讯先于清政府官方电报抵达华盛顿时,从欧洲立即返还美洲保皇大本营的康有为,几乎同步给西奥多·罗斯福总统(Theodore Roosevelt)拍了一份电报,大意直指是袁世凯阴谋毒害了光绪帝;他同时希望美国政府联合其他国家,不承认所谓摄政王执政的现状。这份电报也被清史研究者引入对光绪皇帝死因的材料之中。

康有为能直接致电美国总统,是因为他曾两度前往白宫拜访,和身为同龄人的西奥多·罗斯福相谈甚欢。对康有为的意见,西奥多·罗斯福显然非常重视,意欲采取行动。在征求美国驻华公使柔克义(William W. Rockhill)的意见时,对康并不感冒的柔克义,不仅亲自去向被康有为污蔑为凶手的袁世凯了解情况,而且立即在另一份电报中严肃提醒罗斯福:“康有为在中国没有追随者,他在1898年对光绪帝的影响现在被认为不利于真正的改革。”

没有接到美国政府表态的康有为,于11月30日,再次焦急致电西奥多·罗斯福总统,,称袁世凯正在利用皇太后破坏世界和平 , 请求总统先生电令美国驻京公使与醇亲王举行私人会晤 。并希望让美国军队保护自己,秘密回国移居美国使馆 。

事实上,康有为的建议是出于拙劣的政治栽赃和完全利己的异想天开。

光绪帝的死亡,令康有为陡然失去了“保皇”的遮羞布,他惶恐而无措,转而通过“保大清不保中国”“尊君宪不尊摄政”的主张,走上了一条病急乱投医的政治歧途。在试探和分析中,他似乎看见了因慈禧太后的去世,他与清廷和解的希望,已经不远。但由于他对西奥多·罗斯福总统提出的关于“抵制摄政王执政”的荒唐建议,使得明白过来的美国政府不再理会,而听闻此事的载沣更是对他恨恨不已。康有为的归国梦,不得不再次推迟。

在历史的边角料里扫除,康有为的两封夸张电报,说对了一件事情,那就是光绪帝确实是被毒死的。

被误解的独裁者在光绪帝整整去世一百年后,也就是2008年11月,经北京市公安局法医检验鉴定中心组织,河北省文物局和保定市文物管理部门及清西陵文物管理处同意 , 将多根清光绪帝头发和部分衣物碎片送至中国原子能科学研究院反应堆工程研究设计所 29室进行测试。

该样本取自光绪帝尸衣及发辫在胃液沉积处,经检测,砷含量严重超标,远大于一般致死量;而同室隆裕太后砷含量正常。因此,可以判断,光绪帝于38岁壮年离奇崩逝,系被人灌入砒霜致死。

《清光绪帝死因研究工作报告》书影(《清史研究》2008第4期)

光绪皇帝爱新觉罗·载湉,是1908年最可怜的政治人物。

在章太炎的笔下,光绪皇帝化身“小丑载湉”,成为中国专制统治的偶像。但章太炎可能骂错了人。因为无权又孱弱的载湉,正是清王朝独裁黑幕下最具典型意义的牺牲品。

无论是困居瀛台,还是西狩逃命,光绪帝从未享受到独裁统治带给他的恣意和富足。相反,在被慈禧太后牢牢控制的一生里,他一生受刑,活得更像一个囚徒。1908年的他,“被安排”先于一天离开这个以他命名的王朝,这样的“刑满释放”,充满了他的亲姨母、亲伯母叶赫那拉氏,被权力扭曲的十足恶意。

与一生留下一百多幅个人照片的慈禧太后相比,光绪皇帝连一张可供批判的正面照片都未曾留下。只有一幅弯腰低头的附身照,留给人无尽的遐想。

关于这幅照片,英国作家阿奇博尔德·立德夫人(Mrs.ArchibaldLittle)在1902年通过采访拍摄者,还原了当时的现场:“皇帝的行动还是闪电般地迅速,几乎连一眼都不让人看到。他跨出轿子,祭过供奉护国大帝关羽的武庙,立即又被抬走了,叫人都不敢相信他曾下过轿。反之,慈禧太后则停留了很久,向城墙上各色外国观众先是挥手,再是挥手帕,然后又要来了一副看戏用的眼镜,以便更仔细地打量他们。”

垂暮之年的太后享受着高光,正当盛年的皇帝被迫黯淡。在此之后,光绪帝还将苦捱长达六年的囚禁生活,直到用一种更痛苦的方式终结这种痛苦。独裁者走到这样一种“自相残杀”的局面,不得不说是清王朝行将就木的信号。

1902年1月8日,两宫回銮经过正阳门时,光绪帝下轿准备去关帝庙拈香。这是目前唯一可以确认的光绪帝照片。

同日,慈禧太后在观音庙拈香时向城墙上的外国人挥手微笑。

流亡者的神仙生活在1908年,相比在自己的帝国沦为死亡囚徒的光绪帝,那个高喊口号要救他的流亡者康有为,却一度在异国当起了“地上神仙”。

1913年12月,当康有为结束了十六年的海外生涯准备回国时,曾请好友吴昌硕刻了一方印章,篆文由他自撰。他不无得意地写道:“维新百日,出亡十六年,三周大地,游遍四洲,经三十一国,行六十万里。”

康有为与家眷合影

康有为在美国芝加哥旧影

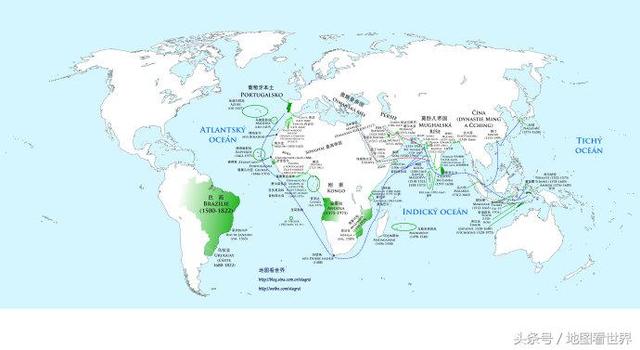

在十六年里,康有为的足迹遍及亚非拉美欧各洲42个国家和地区。即便是今天,也没有哪个中国人能像康有为这样,行旅遍布全球,产业广置诸国。为了“营救”被困在亚洲的皇帝,这位保皇党领袖四渡太平洋,九涉大西洋,八经印度洋,泛舟北冰洋七日,多次出入美欧大国,也频繁造访殖民国家,却独独没有回到中国。

在这些行程中,康有为并不是一个政治人物,更像是一个掮客,一个顾问,一个把保皇生意做得风生水起的商人。这些由维新志士的头颅和海外华商的财富凝结而成的旅行纪录,是康有为“亏欠”光绪帝的一笔历史流水账。

1908年6月22日(农历五月二十四)夜11时许,在光绪帝即将结束生命的前夜,康有为在女儿康同璧的陪同下,兴致勃勃地登上了北极斯瓦尔巴德群岛的那岌岛(Edge Inland)。这也让康有为莫名其妙地成为了“第一个探险北极的中国人”。康有为很喜欢欧洲,尤其是北欧。在四年前,他已经在瑞典花费了2.8万克朗买下了一个小岛,并在岛上搭建了中国式的园林建筑“北海草堂”。

面对北极圈的极昼现象,康有为大为惊异。他欣然命笔,写下了《携同璧游挪威北冰洋那岌岛颠,夜半观日将下没而忽升》的长诗。这首诗超三百字,在夸耀盛景,揶揄古人后,最后几句却颇有自知之明:

秦皇汉武聊自娱,我是乾坤一腐儒。

仰观诸天阅劫余,壮观山海荡目眦。

这位自诩阅尽劫余的腐儒,把同胞的钱财和生命装入了自己的政治腰包,而把更多的爱和人生,奉献给了异国的山川秀色。

不过,这一切美好,在1908年11月,戛然而止。

狭路相逢的1908光绪三十四年,公元1908年,伴随《民报》的猝然停刊,光绪皇帝与慈禧太后的先后死亡,康有为被迫重回美洲拯救保皇公司,革命党、独裁者和政治投机分子,在这一年,再次狭路相逢。

革命者需要把牢底坐穿,落后势力必将走向死亡,投机分子不忘用聚敛的财富享受人生。章太炎、慈禧太后和康有为,在彼此素未谋面的人生里,因命运的羁连,相恨相杀。革命者、独裁者和投机者意图毁灭彼此,也不得不迁就彼此。透过他们匆匆交集的1908年,仿佛就能看到整部中国近代史的斑驳底色。

在1908年的漫天纸钱中,革命党预备重新凝聚起力量,打破监牢的重锁,用纸和笔,刀和枪,炸药与大炮,向腐烂的大清国发起了新一轮冲击。他们勇猛而无畏,却难免自限而多虑。更要命的是,内部分裂仍在继续。两年之后,章太炎就将光复会从同盟会中分裂出去,他与孙中山的矛盾日渐公开化,转而走上了“革命军起、革命党消”、支持袁世凯担任临时大总统的负气道路。

而另一边,由隆裕太后、摄政王载沣联合皇族内阁执政的宣统王朝,几乎每一步,都走向了慈禧太后政治遗嘱的反面,在“则非尸居,亦乳臭尔”的质疑声中,内外交困、进退失据,逐渐土崩鱼烂。绝对专制、君权神授的时代,终于等到了迟来的丧钟。

就任临时大总统的袁世凯与各国使节合影

而此时,在国内偏居一隅静观局势变化的下野者如袁世凯,和孤悬海外勉强支撑“保皇”生意的投机者像康有为,都在等待一个嬗变时机:只有改革失败,他们才有可能成为真正的改革派;只有帝制灭亡,他们才有机会忠诚于帝制。于是,袁世凯与康有为,这对戊戌政变的“宿敌”,仿佛成了志同道合的“盟友”。面对不可阻挡的革命大势,他们都在做着同一个梦。只是,当梦醒时分,袁世凯已万劫不复,康有为仍重蹈覆辙。

从1908到1917年,不及十年之间,三幕帝制大戏落幕,台上台下人物阴阳反背。透过光绪三十四年的微光,我们可以清晰的察觉到,胜败有伏笔,命运皆自弄,独裁专制必然力竭和退步,民主自由终能觉醒和兴起。在对前进道路的选择上,无论是“章康”的针锋相对,还是“康梁”的分道扬镳,抑或是“袁康”的殊途同归,只有那些真正以人民利益为权衡的答案,才能顺流进时间的长河,成为不可逆转的历史洪流。

#我要上# #晚清# #历史的细节#

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com