忽必烈为什么不重视刘秉忠(即便大师想做刘秉忠)

前段期间,电视剧《山河月明》热播,“黑衣宰相”道衍和尚也再一次进入了众人的视野。剧中,燕王朱棣曾对道衍和尚说道:“即便大师想做刘秉忠,可本王不是忽必烈!”这句话,无论《明实录·太宗实录》还是《明史·成祖本纪》都没有记载过,想必应该是编剧杜撰出来的。那么,编剧为何要给朱棣设置这样一句台词?刘秉忠又是何许人也?为何剧中的朱棣要拿他与忽必烈来跟自己与道衍和尚作比较?

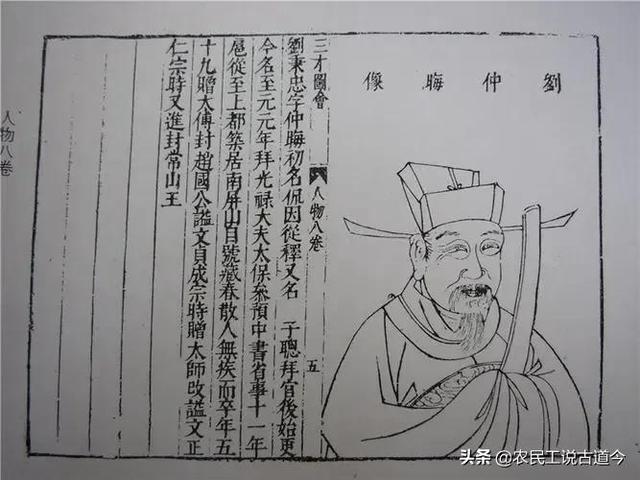

刘秉忠,字仲晦,初名刘侃,后因笃信佛教而更名子聪。生于金贞祐四年、南宋嘉定九年,其曾祖父曾担任金王朝的邢州节度使,之后刘氏家族便在邢州定居了下来。其父刘润在元忠武鲁国王木华黎攻取邢州时降元,后在木华黎麾下为官。

刘秉忠画像

刘秉忠自幼聪颖,八岁便能诵读长篇诗文,有那么点儿“神童”的意思。十三岁入都元帅府为质子,十七岁出任邢台节度府令史。之后却因为“仕途迷茫”而遁入空门,拜虚照禅师为师,研习佛法并曾只身游历云中等地,俨然一副不问世事的闲云野鹤之态。然而,这位披着袈裟的和尚与明朝的道衍和尚一样,身在佛门心在俗,压根儿就没打算与青灯黄卷相伴终生……

刘秉忠塑像

就在乃马真后临朝称制的当年,北方禅宗临济宗领袖海云禅师受忽必烈之邀前往哈拉格林。途经云中,海云听闻刘秉忠博学多才,遂邀其同行。刘秉忠一直在“待价而沽”,岂能放弃这样的好机会?于是,随海云一道来到了哈拉和林并受到了忽必烈的召见。刘秉忠凭借着对佛法、世俗经典及时事的独到见解,获得了忽必烈的赏识。在海云南归之后,刘秉忠便留在了忽必烈麾下,充当忽必烈的“智囊”。

元世祖忽必烈画像

身着布衣的的“聪书记”刘秉忠在投效忽必烈之后,成为了忽必烈倚重的“智囊”,为忽必烈出谋划策。尤其是在元宪宗蒙哥命丧钓鱼城之后,刘秉忠是极力主张忽必烈称帝的臣僚之一!中统元年,忽必烈正式称帝,刘秉忠建议忽必烈建元纪年,设立中书省和宣抚司,并大量录用朝廷旧臣和山林隐士,皆被忽必烈采纳。但刘秉忠并不居功,仍以布衣之身追随忽必烈左右,时人称其为“聪书记”。

至元元年,忽必烈升任刘秉忠为光禄大夫、太保,领中书省政事,和尚出身的刘秉忠正式成为了蒙古帝国的“宰相”!后刘秉忠又主持了大都城的营建和朝仪、官制等等的制定,深受忽必烈的重用,甚至到了几乎“言听计从”的地步。至元八年,刘秉忠建议忽必烈取《易经》“大哉乾元”之意,改国号为大元,忽必烈同样予以了采纳。诸君想不到吧?元王朝的国号居然是一个汉人取的,而且来自于汉文经典《易经》……

至元十一年,刘秉忠扈从忽必烈前往元上都,于南屏山的精舍清修期间端坐无疾而终,年五十八岁。忽必烈闻讯悲痛不已,命由内府出资治丧,派礼部侍郎赵秉温护送其灵柩归葬大都,后又迁葬其故乡顺德府(即邢州,元初改顺德府)。至元十二年,忽必烈下旨追赠刘秉忠太傅、赵国公,谥“文贞”。后忽必烈的孙子元成宗铁木耳又加赠刘秉忠推诚协谋同德翊运功臣、太师、开府仪同三司、上柱国,改谥“文正”。元仁宗爱育黎拔力八达在位期间,再度追晋刘秉忠为常山王。终元王朝近百年,汉臣生前位列三公(太师、太傅、太保)、死后追赠王爵者,仅刘秉忠一人!

元朝的刘秉忠与明朝的“黑衣宰相”道衍和尚有太多相似之处。都是身在佛门心在俗的释家子弟,都是辅佐“藩王”成就帝业的“智囊”,也都是中国历史上为数不多位居国公的和尚!也无怪乎电视剧《山河月明》的编剧要拿他来跟道衍和尚作比较了。

“黑衣宰相”道衍和尚

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com