少林棍僧救秦王(十三棍僧救秦王)

作者/王家葵

编辑/孙超

十三棍僧救秦王的故事因为电影《少林寺》而脍炙人口,这其实是后人根据少林寺所立《唐太宗赐少林寺教书碑》附会而来。

真实情况大约是这样的——隋末群雄争霸,武德二年(619年)王世充在洛阳称帝,建国号为郑,并遣其侄王仁则驻守柏谷坞,改称辕州。少林寺在柏谷坞的田产皆被占领,引致寺僧不满,乃借李世民讨逆大军破竹之势,于武德四年四月二十七日,以僧昙宗、志操、惠玚为首,“率众以拒伪师,抗表以明大顺”,在辕州司马赵孝宰的配合下,夺取州城,生擒王仁则。李世民得到消息,大感欣慰,三十日即派李安远持“亲笔信”到少林寺宣慰,约请“一二首领立功者来此相见”。

秦王在信中表扬少林寺僧,当“天下丧乱,万方乏主,世界倾沦”之际,能够“深悟机变,早识妙因”,认清形势,“擒彼凶孽,廓兹净土”,忠诚可嘉,鼓励诸僧“勉终茂功,以垂令范”,待革命成功,可以“各安旧业,永保休佑”。

封赏尚在其次,因为当年选择站在胜利者一边,少林寺得以避开危机。武德五年,以少林寺坐落在“敌占区”,属于“伪主寺院”,当依法废省,令“僧徒还俗,各从徭役”。寺僧诣阙上表申诉,延至武德七年获得批示:少林寺“依旧置立”。次年又赐地四十顷及水碾一具,以前没收的地产也一并赐还。至贞观六年(632年),寺僧不甘前件功勋所得“赐田”被簿录为“口分田”,再次申诉。其中也提到:“僧等去武德四年四月二十七日翻城归国,其月卅日即蒙敕书慰劳,敕书今并见在。”官方传讯相关人物,并调取秦王手敕“勘验有实”,认为少林寺的主张合理,于是“准敕从实改正”,并刊立一块“少林寺准敕改正赐田牒”。

图1 裴漼《皇唐嵩岳少林寺碑》(局部)

开元年间,少林寺僧又将当年唐太宗的这封信进献朝廷,唐玄宗御笔隶书“太宗文皇帝御书”七字,交一行禅师带回,“赐少林寺镌勒”。于是在开元十六年(728年),由吏部尚书裴漼撰《皇唐嵩岳少林寺碑》(图1),叙述本末。此碑用玄宗御笔为碑额,其下先摹唐太宗手教,再以下才是碑的正文。不知在何时,又有人在碑额“太宗文皇帝御书”之下,添刻横写的“已(以)上七字开元神武皇帝书”(图2)数字,如此叠床架屋的碑版,也是罕见。

图2 碑额下刻的“已(以)上七字开元神武皇帝书”

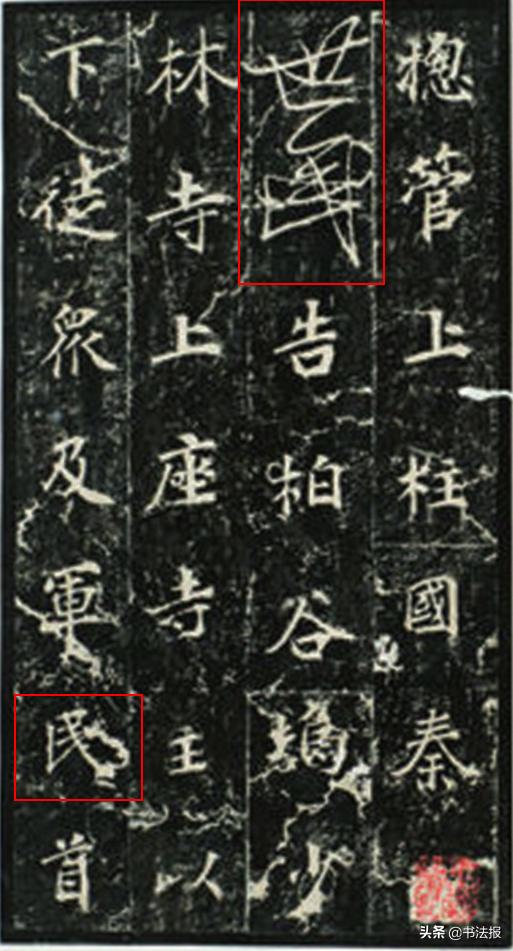

图3 手教中的“世民”;军民首领的“民”字

图4 手教中王世充的“世”字

手教为行书,凡39行、行8字,第5行“世民”(图3)二字与隶书碑一样,是唐太宗亲笔签署。书信中王世充的“世”字(图4),军民首领的“民”(图3)字皆未缺笔,应该是以原件上石;但除署名外,其余行书字迹与唐太宗手书《温泉铭》《晋祠铭》不相一致,恐怕是代笔;可见李世民对此也没有特别重视,在戎马倥偬之际,幕僚拟出官样的感谢信,由自己潦草签名而已。

至于传世拓本上,秦王和王世充的两个“王”字都被凿损,据《金石文字记》说:“碑内‘王’字俱镌去。按《金史》海陵正隆二年二月癸卯,改定亲王以下封爵等第,命置局追取存亡告身、公私文书,但有‘王’‘爵’字者,皆立限毁抹。虽坟墓碑志,并发而毁之。则知前代封爵之碑,有‘王’字者多毁仆于此时。”也算小小的掌故,可资谈助者。不过,以少林寺之大,连碑石上的“秦王”都保护不了,十三棍僧的传说,更是靠不住的。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com