杀马特的背景故事(他寻找到了一百位消失的杀马特)

最近,一部名为《杀马特我爱你》的纪录片引起了人们关注。导演李一凡,从2017年开始寻找杀马特群体。他以深圳为起点,在深圳、广州、东莞、贵阳、黔东南州、黔西南州、毕节、大理等地共计采访67名杀马特。李一凡发现,杀马特这种审美并非凭空消失,而是在一些农村里的年轻人,一些年轻的工人中延续下来。审美与处境互为因果。一位工人对李一凡说,玩杀马特后,他忽然觉得自己没那么痛苦,没那么麻木了,“他需要这种强刺激才能找到这种存在感”。

在长久的接触后,李一凡觉得,“杀马特是工人里有一点文艺、有一点脆弱的部分。”这背后,也是他一直关注的城乡关系,工人的生存代价和权利困境。

在拍摄期间,李一凡又从杀马特和其他工人手中,通过直接购买手机视频等方式,收集了工厂流水线及工人生活录像915段。剪辑过程中,他最终选择放弃传统的导演视角,并将“第一人称”还给了杀马特。以下是李一凡的自述。

一

其实,我没想到《杀马特我爱你》这个片子会成为一个这么热闹的话题。很多人跟我要资源、要放映,我挺出乎意料的。更让我意外的是,我发现20岁到35岁的人是特别核心的观众,他们其实没当过工人。但很多人都给我评论,发微信,说他们有强烈的同感,觉得现在自己被约束,想和杀马特一样做一个异端。

还是先讲讲我是怎么关注到杀马特群体的吧。2012年,我在网上注意到当时很火的杀马特,图片,新闻,还有一系列的歌曲,类似《杀马特遇见洗剪吹》。我当时很兴奋,因为我从小在四川美院附中长大,十五六岁的时候就接触牛仔裤、长头发,听平克弗洛伊德乐队的《The Wall》,从小就接触这些在当时被视作“异端”的东西。

我天然地觉得,什么是时尚,对主流有抵抗才是时尚。因此,我很容易就觉得杀马特是一种新美学,朋克,文化抵抗,这是我的背景,我特别怕它没了,我得去把它拍下来。

当时有一些类似于现在营销号的微博大V,他们有百万粉丝,记得有一个账号叫杀马特团长,他们总是发一些自黑的短视频,比如说戴着一个假发到处搞破坏,一会儿去破坏大学教室,一会儿披着一个超人披风跳窗户,在超市里沿街打滚。这些短片当时特别流行,不了解的人都以为这些是杀马特。其实他们和杀马特一点关系都没有。

我以前也以为那种自黑是一种抵抗,抵抗视觉盛宴,抵抗消费主义,结果不是。实际接触到杀马特群体后,他们最流行的一句话叫做“自黑不是杀马特”。杀马特绝不自黑,他是特别爱好的,他觉得头发很美。每个小孩都觉得,哪怕是临时染个色,弄个花,他都讲究的。

但这些短视频就引起了大众的注意。网上开始批三俗之后,杀马特就算到“低俗”里去了。从2013、2014年开始,杀马特就逐渐式微了。

再加上,原来是城里、农村里的年轻人都在玩杀马特,但很快城里面的小孩不太玩这个了,迅速地转移了审美的趋向,变得越来越精致。慢慢地就只剩下一些农村里的年轻人,一些年轻的工人还在玩杀马特。我想原因可能是,他们的生活和城里那种细腻生活不太一样,他在工厂里只能感受到很强烈的东西。所以从审美的角度来说,他们会选择越来越强烈的东西。

比如说我印象很深的是一个叫做伟哈哈的小孩,他戴着一头夸张的假发。我们对谈的很多杀马特小时候都是留守儿童,因为家里贫困,很多人的母亲都跑了,他也是其中之一。他说,自己十二三岁的时候就进厂,做“百洁布”。那是一种清洁布,很硬,每天接触下来,手指甲全部磨没了。他每天都想离开,又没办法离开,因为拿不到钱,不让走。

后来他觉得生活特别暗淡,于是买了一顶假发,开始自己拍短视频放到网上。他忽然觉得自己没那么痛苦,没那么麻木了。他需要这种强刺激才能找到这种存在感。

(右一为伟哈哈)

另一方面,乡村里的杀马特之所以能够延续下来,还是和乡土社会、人情社会的这种联结有关系。这些小孩在农村里面对的是一个熟人社会,他很相信周围人,结果一到城里,他以为还是和原来的社会一样,就总是被骗钱,被欺负。他就觉得把自己打扮成一个坏孩子,一个古惑仔,把头发立起来,别人就不敢招惹他们,这是有安全感的。这个发型审美也成了一个中介,它自动地把这些人连接起来,比如他们可以抱团取暖,可以相互找到存在感。

总的来说,杀马特对他们来讲,是那种特别苦,特别暗黑的这种日子里的一点点亮光。我片中采访了“杀马特教主”罗福兴,他自己也意识得到,说我们是在制造一个幻觉,但哪怕是一个幻觉,也可以抵抗那种绝望。

我觉得他们身上也有一点嬉皮的东西,有一点像崔健唱《一无所有》的感觉。罗福兴他们会觉得手上的钱没有用,他们父母都会拿打工赚的钱回去修房,供儿女上学。但是他们相当于农民工二代,想留在城市,实际上也买不起房,打工一年赚几千块钱,但在北京一平方都买不了,可你每天在娱乐新闻上看到的数字都是几个亿,几千万,这个反差让他觉得没力气。

你提到三和大神,其实如果杀马特去赌博,把身份证都抵押了,那不就是三和大神了吗?但杀马特目前还是在稳定地上班,只是染了个头发。我觉得杀马特是工人里有一点文艺、有一点脆弱的部分。大部分的工人因为工作很累,没有什么讲究,不会做这些虚头巴脑的事。但杀马特,花二三十块钱去做一个造型,喷发胶,染色,都是有一点点讲究的,有一点文艺。

我在拍摄这个片子的过程中,一直到2018年去广东石排之前,我一直以为杀马特已经是个过去时的群体了。包括教主罗福兴,我去见他的时候,他刚剃了寸头。大众后来对杀马特的误解和敌意很大,他们都觉得自己好像犯了错误。罗福兴也常说,自己要“改过自新,重新做人”。

但现在,罗福兴又敢留着长头发在街上走了,他也重新拉了一些爱玩杀马特的年轻人进群。也许是因为拍这部电影的时候,他和我一起去走访了很多杀马特,他慢慢觉得,玩杀马特其实还是有一些意义的,不然工人得了抑郁症,去跳楼。不像以前别人说你们不好,他就觉得我们不好,我们可能错了。

二

我在接触杀马特的过程中,学到了很重要的一点,就是真正尊重他们的主体性。

片子里也提到了一些。一开始,获得杀马特的信任是一件特别难的事,他们特别恐惧陌生人。社会对他们有偏见,比如说之前有人在网上看到他们是杀马特,就专门做了软件,可以一直骂你,把你的手机骂到发热、死机。他们去玩游戏,也会有人到游戏室里不停地骂他们。甚至有人被打,头发被烧。

像我去年在时代美术馆做展览的时候,他们有两个小孩从东莞来看展览,我就说我给你们报销,你们坐高铁来,他们都不坐,他们要坐顺风车。他们其实也没留特别长的杀马特头发,他就是不愿意上高铁,因为要过安检、要盘查。等到了广州,他们住在离美术馆一站地铁的地方,他们也不去坐地铁,因为地铁也要查,他就宁愿坐摩托车。他们其实没有任何问题,但总是觉得自己是一个被盘查,被监视的对象。

我一开始也找不到愿意聊的杀马特,连他们的QQ群都进不去。直到后来联系上罗福兴,罗福兴帮我们接触了很多杀马特,介绍了上百个。所以我说他是副导演,所有的演员都是他找来的。最后我们现实中采访了67个杀马特,网络上采访了11个。

(右边为罗福兴)

中间经历了很多反复,很多本来约好的杀马特,临时又不愿意了。我们有一次到贵州找一个很重要的杀马特,结果到离他家还有10公里的时候,他手机关了。还有一个小孩,他答应我明天下午四点钟采访他。到了第二天,我从深圳开车去东莞,快到的时候,他说正好有一个大巴车顺风回云南,他上去就走了。

如果用我们的立场去看待这些事情的时候,你会觉得他不讲道理,说得乱七八糟,前言不搭后语。后来我慢慢理解,最重要的还是理解他们的处境,得相信他的主体性,你才知道他为什么做这些事,知道他的内心是怎么样子。对那个小孩来讲,搭一班顺风车是不容易的,他就不需要去转车,会省钱,这对于他来说才是很重要的事情,你的采访算个毛呀?

比如说,我问他们能不能请一天假,他说绝对不可能。我们可能都理解不到,觉得你请一天假出来走一趟,有什么了不起的呢?但其实,他请一天假可能要扣三天的工资,甚至还会影响他的全勤奖。在厂里都是一个萝卜一个坑,你可能会得罪老板,得罪班长,会造成一系列的麻烦。

还有的时候,我和罗福兴待在一块儿的时候,有几个我的朋友也来玩。我们高谈阔论,就发现罗福兴很生气,因为他不知道我们说什么,他就会觉得被冷落。我们可能谈两千块钱买个什么小东西,三千块钱做个什么事情,我们说得跟玩似的,但其实说不定你也伤人自尊心,他也觉得你很装牛逼或者怎么样。

这也启发了我。后来当我意识到工厂这部分对这个片子的逻辑很重要后,我当时的思维就是说找工人征集,搞一个大赛。但罗福兴特别鄙视地看了我一眼,就说了两句话,一,不要押金,二,日赚千元不是梦。我们就以20~70元的价格,买到了工人自己拍的900多条视频,流水线的细节20元一条,工厂里的生活70元一条。

不过,实际上我们买了1000多条,里面有重复的。后来才发现其实有些工人也骗了我们,给我们发了重复的视频。我们当时都晕了,那么多流水线,看着都差不多,我们没注意,就付了两次钱。

其实可能大家没注意到,在片子里,有些工人发来一些招工的视频。我最难过的就是看见招工的时候要检查手,看你有没有残疾,要抓几下看你灵不灵活。我就有一种检查牲口的感觉,看看你牙口好不好。但工人们是习以为常的,觉得当然应该做这个事,你手不行怎么上流水线,打螺丝,全靠你的手指快。

那时候我已经到了广东石排。石排是现有的还有杀马特的地方。印象最深的就是那里随便到哪儿都是各种各样的工厂,我们习惯房子一楼应该是门店,商店,但石排的一楼也都是工厂,在一楼进车拉货。走在每一个巷子里都能闻到很深的机油味。

片子里有提到杀马特聚会的场合,一个公园和一个溜冰场。但杀马特们一直都在上班,我就趁着中秋和十一过去,只有那时候他们才有时间。在那里就感受到,除了杀马特还有很多普通工人,他们就坐在地上玩手机,要么看短视频,要么玩手机游戏,所有人都很沉默。杀马特还算里面相对有精神的一波人,他们会在公园里展示自己的头发,还会去溜冰,溜冰场有一个环形跑道,中间那一块是一个酒吧,溜累了就进去喝酒跳舞,里面消费挺便宜的,10元钱可以待一天。

等到所有素材都拍完了,我又经历了一个十分痛苦的过程。我先是剪了一个12分钟的短片,以罗福兴为线索串起来的,一个非常有视觉冲击的片子。但剪完之后我就意识到,纪录片里应该拍的恩怨情仇,那些现场的事,都拍不到。我们想象中的杀马特很精彩,其实他们过的也就是很平凡的工人的生活。

这个时候我就知道,如果用传统的办法,强结构,或者各种各样的介入都不对。我在四川美院就教录像艺术,教做短片,把片子做出刺激感,做出效果来,我这十几年天天看莫名其妙的影像,这不就是艺术最擅长的吗?

但是我觉得这东西不对,因为我觉得它遮蔽了最重要的东西,遮蔽了我一开始特别想知道的,杀马特从哪里来,杀马特在哪里?杀马特在干什么?他们为什么成为杀马特?为什么他们又不做杀马特了?我就觉得最重要的是让观众也能理解他们的主体性。那么好,我就干脆让他们自己跟观众说吧。

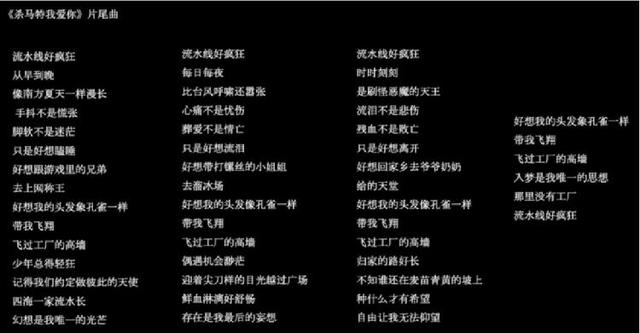

我就尝试用第一人称写了一首片尾曲。写完我大概就清楚怎么剪片子了,第一人称是最好的叙述方式。所以你一上来就会看到,杀马特的自述,加上各种各样的流水线短视频拼接。中间我也纠结,这意味着我得放弃我习惯的东西,一般纪录片不用第一人称,都会有导演的视角。但最后我全都放弃,因为这个片子最精彩的部分来自口述,来自采访,来自他们拍的素材,他们提供的各种各样的图片。

(《杀马特我爱你》片尾曲)

所以我就在想,其实真正精彩的不见得是形式,有时候是内容对吧?我们做艺术,知道在现代主义时期说,语言就是内容。其实后来有一句话叫,内容就是语言。所以我回到他们的故事,回到内容本身,这比我们想的那些形式、结构都重要。

最重要是得把这个事说清楚,得让大家知道审美和处境的关系。选择某种审美是因为你有某种处境,这种处境会构成你的审美。这两个东西它是互成因果。

而且,他们为什么会成为异端?异端的权利是什么?这种异端他真的就是异端吗?你理解这种异端吗?可能说不定,我们会引导好或者是我们能够去理解这种主体性,他也可以成为一个很牛逼的东西。美国有那种黑人的品牌牛仔裤或者是专门的黑人店,他们出来不是也很棒。为什么我们从来不去做这种事情?因为我们不理解这种主体性,我们也不尊重这种主体性,所以我们的时尚就变得特别的简单,我们的时尚就变成模仿,不断的模仿更有钱的人。

三

我其实不是职业导演,我一共就拍过三个电影,《淹没》,《乡村档案》,到《杀马特我爱你》是第三部。

我刚从中央戏剧学院毕业的时候,觉得拍电影是个特麻烦的事,要拉大国企来赞助,还要处理回扣,我搞不懂这些事情。后来我回到重庆的黄桷坪,回到了艺术圈子。那里原来是四川美院的老校区,一直是一个特别自由、宽松的地方,可以是有很市井的一面,比如街边卖着棒棒鸡,同时又有学生穿着最时尚的、最流行的东西在做当代艺术,在做莫名其妙的事情,它是一个特别混搭的地方。

回到重庆后,我的朋友们都在玩当代艺术。那时候我就看看朋友们怎么玩,我还没想好呢。当时正好碰到有一个中戏的朋友在重庆做一个片子的首映式,我们俩见面,他跟我说,现在有了数码技术,谁都可以当导演,自己买一个机器就能拍。我觉得这挺有意思的,于是我就去买机器开始做。

以前拍电影太贵了,你去租一套机器,大机器又重又贵,一天一盘带子200块钱,一台机器几百块钱,人家还派一个人跟着,所以数码技术也是一次对个体的解放。我也更喜欢独立的创作,做电影其实更像是一个集体协作,我不太擅长,但纪录片很方便,带一个助手就能把这事办了。

2002年,我开始去三峡拍《淹没》,我其实是想知道农村在发生什么。我在那里看到了现代化的代价,看到了城乡关系的急剧变化。我就想我应该把城乡冲突这些事的根源找着。然后我去了农村,花了两年时间拍《乡村档案》。

这和我成长环境也有关系,上美院附中的时候,那时候乡土绘画特别流行,罗中立他们在国内地位很高,所以学校老拉我们到农村去。我们十五六七岁的时候老到最贫穷的地方去,大凉山、贵州的乌蒙山、四川的大巴山。后来就成习惯了,我老去这些地方,知道这个社会有多大的差距。比如我们在北京上海参加完一个展览,去很好的地方吃饭、住星级酒店,然后坐飞机飞到农村,你会看到一个像是200年前的社会。你会感到压力,你会感觉到这种差距带来的各种各样的不确定性。

我觉得这是一个很大的问题,我一直都没有离开过这个话题。除了电影,我同时也做教学,也做当代艺术。我2008年进入艺术圈子,也在往社会实践的方向走,比如和其他艺术家一起做了《一个人的社会》《六环比五环多一环》。我总觉得,艺术是要和社会产生关系的。我们总是会产生特别简单化的认识,把当代艺术当成对西方的模仿,但是我更强调要回应自身的处境。不回应我们自身的处境,你其实是没有创造力的。

包括《杀马特我爱你》,我去年在时代美术馆先做了一次展览、放这个片子,然后一个由400台二手手机、廉价日用品、音频文件构成的装置。每个手机都在播放之前我从工人手里买来的视频。然后播放8个相对完整的杀马特的口述音频。视觉冲击还挺强的,这400只手机背后是一面玻璃幕墙,很高,19层,背后还是一个正在开发的城中村。

其实做这些事情,我就是想把这种遮蔽让大家看见,把我们日常生活中觉得最日常、最不起眼的那种遮蔽,被人看见。我觉得这在今天是特别紧迫和重要的。

(图片由受访者本人提供)

来源:上游新闻

来源:重庆二三里

声明:本文已注明转载出处,如有侵权请联系我们删除!联系邮箱:news@ersanli

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com